恐龙时代的旅行

9月8日,Nature杂志第467期以《恐龙时代的旅行》为题,大幅报道了白垩纪松辽盆地科学钻探与温室气候研究的最新进展。中国科学家的研究工作是这一报道的主体。这充分说明了我国大陆科学钻探和古气候研究受到全球高度关注,也说明了中国地质学研究在国际科学研究的地位正进一步提高。以下是全文译文。

在中国开展的一项万米深钻项目将为我们最好地展现白垩纪时期的精彩。

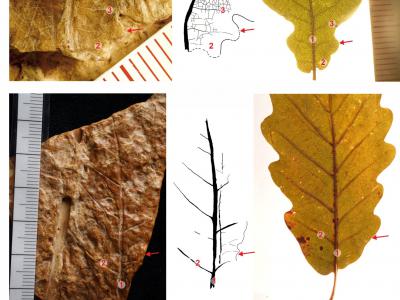

展台上摆放的圆柱状岩心并不太多。它们大都1米多长,直径10公分,主要由暗灰绿色油页岩和砂岩组成。但是,中国地质大学(北京)地质学家王成善说,这些“不是普通的岩石”。

这些岩石取自中国东北地区松辽盆地2000多米深的地方,可能含有地球历史上最特殊并且最动态的时期之一——白垩纪的信息。

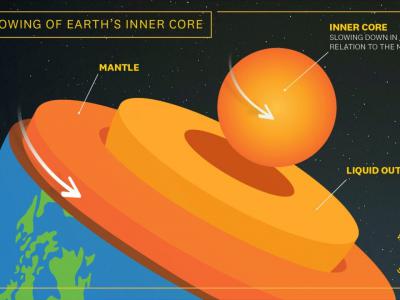

始于1.45亿年前的白垩纪,是恐龙的全盛时期。同时那也是极端气候时期,全球温度甚至超过了对2100年的所谓温室气候条件下最令人惊恐的预测,并且海平面比今天高250米,海洋覆盖了现今陆地的1/3。白垩纪也是发生重大地质事件和生物快速演变的时期,伴随频繁的火山喷发、主要造山带的形成以及大洋缺氧事件。这一时期也是以一种非常宏大的场景结束,也就是发生在6500万年前扫平了恐龙的全球性灾难事件,也被称作白垩纪—古近纪(K/Pg)生物集群绝灭事件。

地球科学家对于白垩纪的了解主要来自取自大洋海底不完整的沉积岩心。但是取自松辽盆地油田中的岩心——最终可能会深达10公里——将会提供迄今为止最深、最完整的陆地上的沉积记录,同时也提供了一个绝佳的机会了解究竟是什么驱动了这一时期的极端气候。

作为项目首席科学家,同时也是2010年7月初在北京召开的“松辽盆地科学钻探学术研讨会”的主席,王成善说:“它们是打开地球历史上这一精彩时期秘密的钥匙。”研究人员迄今得到的岩心总长达到2500米,为研究白垩纪气候及温度的大规模波动、大气二氧化碳含量与湖平面变化提供了新的视野。研究团队希望可以继续开展盆地深部将近7500米的钻探工作,将获取的记录追溯到白垩纪之前。

更多细节

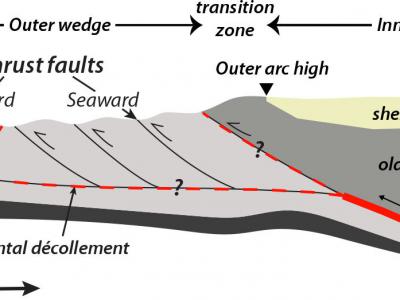

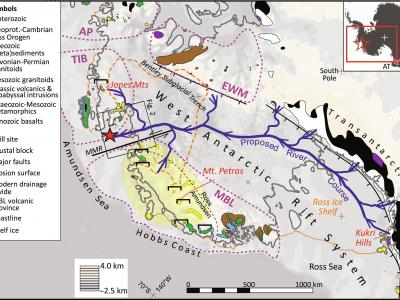

松辽盆地特有的地质背景为研究人员提供了极其精细的记录。松辽盆地深10公里,面积26万平方千米,它是地壳拉分作用形成的裂谷盆地,与地质历史上大陆运动具有同样的驱动力。在近1亿年的时间里,主要在白垩纪时期,大量河流在这里汇集成一系列巨大的湖泊。

在这些湖泊的沉积物中,有可能捕获连续不间断的气候和环境变化记录。“大多数湖泊的寿命是非常短暂的。”美国莫斯科市爱达荷大学(University of Idaho)古气候学家Judith Parrish说,“像松辽盆地这样大而且长期存在的湖泊是非常罕见的。”事实上,这样的地质记录是“白垩纪时期的百科全书”,美国加利福尼亚州斯坦福大学的沉积地质学家Stephan Graham说:“在地球上其他任何地方,你都找不到和这里一样的东西。”

松辽盆地孕育了大庆油田,中国最大的油田。中国地质学家已经在这个盆地中钻探了超过5万口井,揭示了这一地区的完整景观。但是以往的钻探工作几乎不取岩心,因为取心是一种花费更高的工作,不过这些钻探能够帮助研究人员选择取心钻探的最佳位置,即岩层没有因滑动分离或者发生褶皱而改变地质记录。

从2006年钻探工程开始,黑龙江省大庆油田有限公司为钻探取出2500米岩心提供了1000万元人民币的经费,中国国家科技部和其他研究机构也为钻探和测试分析提供了经费支持。在早期钻探工作和研究成果的基础上,盆地的深部钻探工作于2009年获得了国际大陆科学钻探计划(ICDP)的批准。岩心的1/3部分用透明材料塑封起来,以保证其原有的形态和结构不受破坏。