科学家声称揭开土星环形成之谜

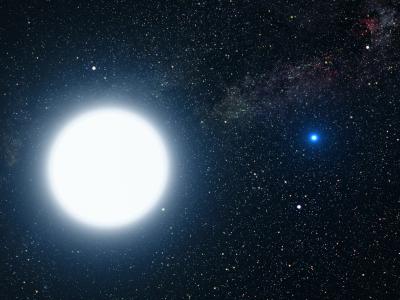

土星环是由一个卫星的化石碎片组成的。45亿年前土星刚刚形成后不久,这颗被冰覆盖的卫星的岩石核便撞上了它。(图片来源:NASA/CXC/M.Weiss)

一个长达数世纪的天文学迷题终于有了答案。一位科学家声称自己弄清了土星环是怎样形成的。而这个富有戏剧性的研究过程或许将帮助人们揭开太阳系其他行星的秘密。

自17世纪中叶被发现以来,土星环一直是个令科学家大惑不解的现象。特别是没有一种假说能够解释这些诸如冰雹块、小石子等构成土星环的颗粒的平均含冰量会达到90%~95%。

根据一些天文学家所推测的那样,如果一个卫星在土星轨道上发生了碎裂,土星环中的颗粒成分应该是冰和岩石各占一半的。事实上,在离太阳同等距离的卫星中,大部分的卫星都是这种组成配比的。

这项新的理论是位于美国科罗拉多州博尔德市西南研究所的行星学家Robin Canup发起的。这篇在线发表在12月12日的《自然》(Nature)杂志上的论文向人们解释了土星环富含冰的原因,以及土星的一些小型卫星的古怪特性。

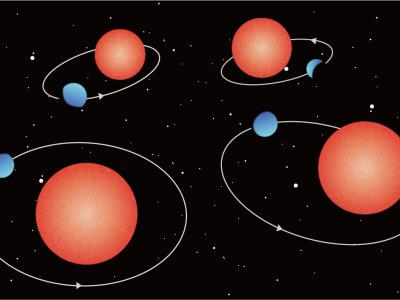

Canup通过详尽的计算机模拟研究,揭示了土星环起源的故事。在45亿多年前土星刚刚凝结成行星的时候,围绕它旋转的气态圆盘里有几个泰坦星那么大的卫星存在。泰坦星(编者注:即土卫六)是土星现存最大的卫星,其体积大约比地球的月亮大50%。

但由于与气体之间的重力交互作用,这些卫星的轨道开始收缩,一个接一个地陷入了死亡的漩涡,并最终撞上了土星。

在每颗卫星撞上土星前,土星引力引起的巨大潮汐力会不断地拉伸和压缩卫星,并剥去卫星上的冰,将其留在半途。下一个跟上来的卫星会“接手”这些留在轨道上的冰,但由于潮汐作用,最终也会失去自己的冰,并撞上土星。

因此Canup认为,今天土星环系统里的化石碎片,应该是最后一颗葬身土星的卫星残骸。当时那颗卫星应该是一个巨大的冰球,还有一个岩石质地的内核。当大块大块的冰壳脱落后,卫星的岩石核就消失在土星的云层当中了。

最后一颗卫星的碎片,每一块最初的直径在1~50千米不等,它们共同形成了一个约为现在1000倍大的冰态环形系统。

在接下来的45亿年里,这些大冰块之间不断地碰撞,形成了许多小的颗粒环绕着土星。而现在土星环里少量的岩石材料,则可能是冰块和经过的小行星以及彗星发生碰撞的结果,这些小行星和彗星都是被土星巨大的吸引力引过来的。

这项新的假说还解释了围绕今天在土星环边缘外旋转的卫星是怎样形成的。随着时间的推移,土星环不断扩大,带冰颗粒离土星的距离越来越远,直到它们相互之间的引力作用大到了足以抵抗土星潮汐力的程度。

土星潮汐力的主要作用是使这些碎片彼此分离,根据正在土星执行探测任务的“卡西尼”号宇宙飞船发回的数据,这种潮汐作用至今仍在发生。Canup说,这一结果也很好地解释了为什么特提斯星(编者注:即土卫三)几乎是纯冰。

美国康奈尔大学的行星学家Joseph Burns说:“这项工作令人印象深刻。”这项工作要比先前的研究更为全面,并与“卡西尼”号的观测数据相一致,“这项研究给人们讲了一个有趣而且可信的故事”。

康奈尔大学另一名行星学家Matthew Hedman则称赞这项新的研究“十分引人入胜”,他说:“这是第一个关于土星环起源的合乎情理的解释。”

科学时报 丁佳