西方天文学传入影响明清两朝历法

据中国社会科学报:历法在古代中国占有重要的位置,上至王公贵族下至普通百姓都用历书来确定吉利和不吉利的日子,并据此安排社会生活和经济生活中的各种事情。另外,历法在国际关系中还具有特殊意义,如当一个国家承认了中国的历法,它同时也就承认了中国为宗主国。因此,历法准确与否对当时的统治者来说非常重要。

《崇祯历书》是新法改历之理论基础

明朝历法由于从无改进,至明末时因误差过大,预测天象往往不准。万历年间有关历法的争论不断,朱载堉、邢云路等人曾试图按照传统天文学的思路进行历法改革,但收效不大。此时,正值西方传教士来华传教屡受挫折之际,利玛窦注意到历法在中国社会中的特殊地位,建议教会派遣精习天算的传教士为中国修订历法,希望凭借天算之长间接传教。此策略得到教会认同,先后选派精通历算的熊三拔、邓玉函、汤若望等来华。

自1610年始,传教士涉足明朝历法改革,但并不顺利。最初,钦天监五官正周子愚推荐熊三拔等人,说他们携有的彼国历法多为明朝所未备,建议召集知历儒臣率同监官翻译这些典籍。礼部十分重视这一意见,曾上疏推荐徐光启、熊三拔等共同翻译西法,邢云路等参订。然而,万历帝并未采纳礼部意见,直至1629年才出现重大转机。当年在预测五月的一次日食中,西法预测精度再次高于传统历法。于是,礼部奏开局修历,乃以徐光启督修历法,是年11月6日成立历局,开始请传教士参与修历。历局的主要工作包括制器、测验、演算、翻译、制历等,最终编译完成《崇祯历书》,该书是之后新法改历的理论基础。

自修历以来,徐光启等创建的历局就陷入与保守派士人的纷争。尤其是李天经掌管历局后,历局与魏文魁执掌的东局(政府设立的民间历法机构)之间纷争尤为激烈。在中西历法之争中,望远镜曾作为“要器”观测交食,使得观测精度和公开性大大提升,确立了西法在交食预测方面的优越地位。1638年崇祯帝下诏,“如交食经纬、晦朔弦望,因年远有差者,旁求参考新法与回回科并存”。这可以说是西法争取合法地位过程中的重要突破。另一个重要进展发生在1642年,崇祯帝下旨“另立新法一科,专门教习,严加申斥,俟测验大定,徐商更改”,可见他已下定决心启用新法。最终在1643年,崇祯帝下诏,“改西法为大统历法,通行天下”。但不久国变,新法未在明末施行。尽管如此,新法的影响并未消减。清朝建立之初,在汤若望等人的努力下,新法迅速得以正统化。

清代岁次历书以定气注历

清初,汤若望将《崇祯历书》改编为《西洋新法历书》,自顺治二年(1645)起,清朝岁次时宪历依《西洋新法历书》推算。1664年,杨光先掀起“历狱”,从汤若望手中夺回钦天监控制权,岁次时宪历依大统历推算。但自1668年起,南怀仁等凭借康熙亲政政治局势丕变之机为历狱翻案。最终,西方传教士凭借赌测日影获胜,新法在清钦天监中长期居于主导地位。

与传统历书采用平气注历不同,清代岁次历书以定气注历。明代采用的平气法规定:节气长度固定,为回归年长度的1/24,每积累32—33个阴历月出现一次无中气月,为使中气相对固定于某月,此月置闰。而清初颁行的新法则根据日行位置计算节气,以冬至点为起点将黄道均分为十二份,每一份为一宫,规定:太阳交宫时刻为中气,交宫中点为节气。节气时刻的计算大体分为三步:先求天正冬至时刻,然后求本年节气日率,进而以节气日率逐一加天正冬至日干支及时刻,求出每一个节气的干支及时刻。而天正冬至时刻和节气日率的计算均以入宫和入宫中点为依据。

相较平气注历,采用定气注历使得节气及闰月的推算变得复杂,容易导致一月有两中气之日、一岁有两可闰之月的情况。杨光先曾在1660年上疏抨击汤若望所制顺治十八年民历,称其十二月有节气而无中气,且在一岁中出现两闰月的异常安排。岁次历书的主要功能为敬授民时,改用定气注历其实并不必要。事实上,传教士天文学家改定气注历主要是出于传教的考虑。采用新法定气注历,计算难度无疑增加,因此需长期借助他们的力量编算历法,这在一定程度上将有利于传教工作。

清初历算家王锡阐、梅文鼎对定气注历也持反对态度,与杨光先相比,他们的讨论更具说服力。他们认为中国传统历法并非不知定气,只是出于置闰的考虑不以定气注历,认为强行采用定气会产生闰月安排混乱的结果。他们指出,传统平气注历符合历法为敬授民时的功用,而采用定气则会导致“置闰之理不明,民乃惑矣”的结果。尽管他们的论断得到后人的赞同,却并未影响当时清代岁次历书的编算。

清初历算家改进西方天文学理论

清初历算家对朝廷依新法推算的历书持有异议,对传入的西方天文学理论也进行了调整和改造。下面我们以五星运动模型为例讨论这一问题。

中西方天文学的传统不同,主要体现在对行星运动问题的处理上。古代西方天文学非常重视行星运动理论的建构,设计本轮—均轮模型解释行星视运动,并将此模型纳入到天球宇宙论中。而中国天文学家则主要用代数手段处理行星的视运动,其最终目的是准确计算行星位置。中国古代天文学一直没有自主地发展出一套行星运动的几何模型,以至于尽管其测算精度很高,但解释力远不如西方。明清之际中国天文学家意识到这一点,认为西法之长在于其能给出所以然。

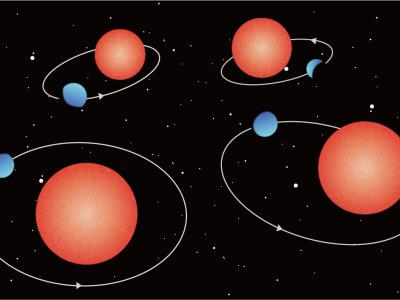

当时欧洲正值天文学革命之际,涌现出许多行星运动模型,天文学界对此莫衷一是。另外,由于传教士译介西法时又过于讲求实效,致使译著中的行星运动模型和算法之间存在矛盾。这一特点尤其体现在《崇祯历书》中的“五纬历指”部分。此书首章介绍了两个七政次序图,

古图是亚里士多德的水晶同心球体系,新图即第谷的地心—日心体系。新图中,日、月以地心为圆心运动,而五星运动则以日为心。编者认为第谷体系更优,但在具体介绍五星推步时,只有火星行度按此模型推算,水、金、木、土推步模型中本天仍以地为心。

为解决以前行星理论中宇宙论与计算之间存在的矛盾,清初历算家王锡阐在《五星行度解》中构建了一个类似第谷体系的宇宙论模型。《五纬历指》所述的第谷模型中五星皆沿本天右旋。为解释外行星运行的“行高则疾,行卑则迟”的“反常”现象,王锡阐改上三星本天右旋为左旋。尽管王锡阐的宇宙论模型更自洽、统一,与计算方法之间的关系更加紧密,此理论中还是存在着一些矛盾:其一是内、外行星沿本天运动方向不统一;其二是五星本天以日为心运动与整个九重天宇宙模型相冲突。在王锡阐的基础上,梅文鼎提出“围日圆象”说,以为五星运行于以本天为心的岁轮之上,其轨迹遂成围日之圆象。但是,梅文鼎所论主要集中在行星运动模型、算法以及相应的观测等技术方面,对此模型的物理实在等问题却研究不深。

可见,清初历算家并非简单地接受传入的西方天文学理论,而是对这些理论进行调整,旨在使理论更为自洽和统一。由于西方传教士的最终目的是传教而非传播西方天文学知识,加上其天文学水平也有限,致使清初历算家对西方理论的接受与改造仍十分有限。(作者:王广超 中国科学院自然科学史研究所)(蜘蛛网eeook.com)