昆明“考古第一人”胡绍锦40载艰辛路

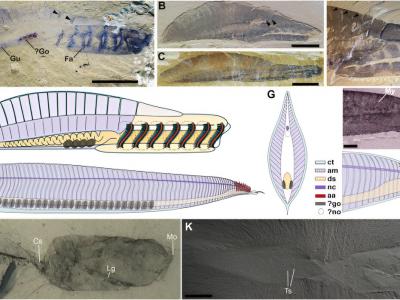

十几平方米的工作室地上摆放着古生物化石、瓷器、陶器等文物。

这是胡绍锦最自豪的一件文物“古人类岩画”。

他因一起盗墓案痴迷于考古,他发掘出早侏罗纪新种类恐龙化石“中国双嵴龙”,他发现的“昆明人”化石把昆明文明史前推了3万年,“历史文化名城”和“文化昆明”自此有了更为厚重的历史——

坚持

因为考古,胡绍锦40岁才成家,没有子女。两年前,老伴过世,原籍福建的他,在昆明没有一个亲人。如今已70岁的他仍在十几平米的工作室,进行文物整理和研究。

他说,“我要让昆明的后人看到这些东西,知道老祖宗的故事。”

玩命

在龙潭山,胡绍锦的考古工作在震耳欲聋的炸石声中进行了两年,他说:“我的工作就是冒着炮火前进;”

在晋宁,他与3米多长的毒蛇搏斗,好几次都差点被咬到;

在西畴马关,他钻进洞里进行研究,几乎窒息……

成就

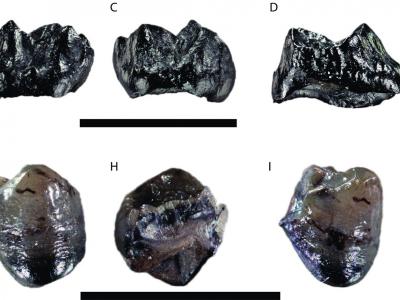

“昆明人” 早期人类乳齿化石的发现,把昆明历史前推了3万年;

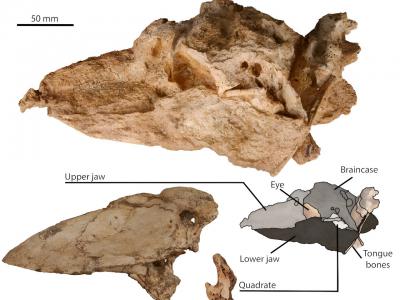

“中国双嵴龙”的发现,结束了自昆明建城以来无恐龙展品的历史;

天子庙、小松山、石碑村等大量青铜时代滇墓的出土,将滇国历史提前到战国早、中期;

他参与发掘的大批东汉、魏晋南北朝至南诏大理国和元明清时期的古遗址,为进一步探索昆明建城历史提供了重要证据……

忧虑

目前,由胡绍锦开创的晋宁恐龙化石、龙潭山古人类遗址、天子庙、石碑村等昆明市重大考古发现的整理研究工作还没有人能继承。

“这些文物是我40年的考古成果,但现在除了我,没人能进行整理和研究。如果不整理,就是一堆废物……”满头白发的胡绍锦老泪纵横……

早上8点,昆明市博物馆内一片寂静。

退休后又被返聘回市博物馆的考古研究员胡绍锦气喘吁吁地从外面走来。70岁的他不停地用手擦去额头上的汗珠,挂在胸前的“爱心卡”似乎在暗示,刚刚那趟公交车并不宽松。

胡绍锦的工作室位于博物馆一楼,屋内除了一台老式电脑和窗边放置了几十年的写字台,几乎全被各类化石、石器、瓷器所占据。“这些文物是我40年的考古成果,但现在除了我,没人能进行整理和研究。”说到这,胡绍锦愁眉不展,由他开创的晋宁恐龙化石、龙潭山古人类遗址、天子庙、石碑村等昆明市重大考古发现的整理研究工作,目前还没有人来继承。

胡绍锦说:“考古学是研究人的。”

“考古学的价值不能用文物的数量多少和贵重程度来衡量,而是一个城市乃至国家对民族历史记忆与‘文化基因’的不断探寻,更是考古工作者拥有的坚韧品格和牺牲精神。”在胡绍锦看来,考古学无时无刻不在考量考古工作者的耐心和责任感。

他半路出家

被一起盗墓案抓住心

胡绍锦开始接触考古,得从40年前说起。

1972年,担任小学教师的胡绍锦,被借调到当时的呈贡县政工组工作。一次,跑马山倪家营发生一起盗墓案,时任政工组督察员的胡绍锦第一时间到达现场,“我看到不少文物,许多省内专家当场就进行抢救性挖掘和保护,我就在旁边打下手。”就是这次偶然的机会,胡绍锦对考古产生了浓厚兴趣。

“我要让昆明的后人看到这些东西,知道老祖宗的故事。”成为一名专业考古人员的念头,从此在胡绍锦的心里扎了根。

同年9月,在胡绍锦的恳求下,省内几名考古专家答应带他去元谋进行两个月的学习。“我一边参加野外工作,一边学习。”两个月下来,胡绍锦把元谋的山坡都爬了个遍,“刨”出了不少化石和石器。

那时的考古条件十分艰苦,有时甚至要在墓坑上过夜,胡绍锦却觉得无比幸福和幸运,因为他结识了贾兰坡、吴新智等我国一流的考古专家。“他们既要去发掘工地,又要赶回来对文物进行整理和修复。”对于不是考古专业出身的胡绍锦来说,考古大师们的“现场示范”让他的学习突飞猛进。

功夫不负有心人,1973年,胡绍锦被调到原呈贡县文化馆担任图书管理员,并监管文物。从那时起,他正式走上了考古道路。

他发现“昆明人”

把昆明历史前推3万年

“胡老师!不好了!龙潭山炸出好多骨头,你快去看看。”1973年的一天,文化馆的同事匆忙跑来告诉胡绍锦。

胡绍锦的心里先是一怔,接着便是欣喜,“我曾在地图上画过一个大三角形,根据元谋、西畴、丽江的古人类化石地点,推测出在呈贡附近应该还有一个古人类遗址。”龙潭山炸出骨头,正印证了胡绍锦的猜测。

胡绍锦兴奋地前往龙潭山进行发掘。

“当时,龙潭山还是一座采石场,每天都在炸山取石,在那种环境下开展考古工作非常危险。”一天,胡绍锦正在进行考古挖掘,忽然一声巨响,他赶紧跑出洞穴,这时,一块馒头大的石头正正地砸在头上,“幸好我戴着安全帽,不然肯定没命了。”两年时间里,胡绍锦的考古工作都在龙潭山震耳欲聋的炸石声中进行,用胡绍锦的话说:“我的工作就是冒着炮火前进。”

1975年,昆明市政府明确规定,龙潭山为法定文物保护单位,采石场的开采也被勒令停止。

1983年,最振奋人心的文物出土了——一枚形态特殊的早期人类乳齿化石,这是胡绍锦与中国科学院的古脊椎动物与古人类研究专家邱中郎、张银运合作发掘而出的。经测定,该化石距今约三万年。胡绍锦还在文化层中发现丰富的炭屑、烧骨和灰烬,遗址中还有保留较完整的火塘,证明昆明曾有旧石器晚期和新石器早期的原始人类居住。

“这个重要发现把昆明历史前推了三万年,昆明古人类与旧石器文化是元谋猿人及其文化的继承和发展,对于研究我国乃至亚洲人类起源及演化有很大意义。此外,还有可能探索出昆明与整个东南亚和印巴次大陆间在古老文化方面的渊源关系。”胡绍锦至今依然对自己的发现充满激情。

他专注探究

开创昆明考古多个“第一”

1979年,一个好消息传来:昆明市文物管理委员会成立。“从那时起,昆明正式有了专业的考古团队。”胡绍锦介绍,他与其他4人组成考古工作小组,一起进行发掘研究,一干就是20年。

有了专业的考古团队和经费保障,考古工作在昆明如火如荼地开展起来。龙潭山、天子庙、石碑村、小松山……一个个文物古迹如“雨后春笋”般冒出来,震惊中外。

1987年,胡绍锦在晋宁县夕阳乡发掘出13具恐龙化石和600多处恐龙足迹,但在丰硕的考古成果背后,胡绍锦差点连命也搭进去。

“有一天,我从林间小道过去,突然碰见一条毒蛇,那家伙抬起头来瞄着我。”如果不过去,工作就无法进行。于是,胡绍锦拿起脚边的树枝与蛇搏斗,“那条蛇足足有3米多长,好几次都差点咬到我。”后来村民告诉胡绍锦,那种蛇有剧毒,被咬到肯定没命。“那天晚上山里雷雨交加,我整晚都在做关于那条蛇的噩梦。”

在发掘龙潭山的时候,胡绍锦把山上的洞都钻了个遍,“有一次钻一个洞,爬进去以后是悬崖峭壁,一不小心就会掉下去。”还有一次在西畴马关考察,胡绍锦与中科院的两名女考古学家一起钻进洞里研究,“那个洞非常窄,两个女的身材矮小勉强能钻出来,我就不行了。”最后,胡绍锦被人前推后挪,好半天才从洞里弄出来,“好在当时年轻,要不然早窒息了。”

伴随着种种危险和艰辛,胡绍锦的专业探究换来了丰富的回报:晋宁县夕阳乡发掘出的一具早侏罗纪新种类恐龙化石“中国双嵴龙”,结束了自昆明建城以来无恐龙展品的历史;天子庙、小松山、石碑村等大量青铜时代滇墓的发现,将滇国历史提前到战国早、中期;在昆明城内外发掘的大批东汉、魏晋南北朝至南诏大理国和元明清时期的古遗址、墓葬、古文字等,为进一步探索昆明建城历史提供了重要证据……

他毕生心愿

想建立“一所三馆”

胡绍锦的工作室只有十几平方米,加上随地摆放的文物,显得拥挤不堪。“这边主要是古生物化石,那边是瓷器和陶器,柜子里是‘昆明人’的骨骼化石。”胡绍锦介绍,平时,他就坐在小板凳上对这些文物进行整理和研究。

因为考古,胡绍锦40岁才成家,没有子女。两年前,老伴过世,原籍福建的他,在昆明没有一个亲人。

去年,已经退休的胡绍锦接受市博物馆考古研究部的返聘,又回到自己奋斗了30多年的工作室,“现在除了我,没人能整理和研究这些文物。如果不整理的话,就是一堆废物。”这让他非常担忧。胡绍锦现在不仅是研究员,还是修复工。小到为一件瓷器敷石灰,都要自己动手。但胡绍锦仍觉得心里暖呼呼的,“每件文物都是我亲手挖出来的,每一个研究成果都是我的孩子,我要在有生之年还原他们的历史和故事。”

70岁的胡绍锦已满头白发,他有一个愿望,“就是有朝一日,昆明能建立起‘一所三馆’——昆明市考古研究所、龙潭山古人类博物馆、九乡张口洞古人类博物馆、天子庙博物馆。”

“要是能创立单独的考古研究所,将大大提升考古工作效率。”胡绍锦介绍,龙潭山、九乡张口洞、天子庙都是保存较完好的古人类、旧石器以及古墓葬群遗址,都可在原址修建。“趁着老汉还在,我对这些文物再清楚不过,要是以后我不在了,重新开始就晚了。”说到这里,胡绍锦老泪纵横。

晚上7点,市博物馆又恢复了平静。

胡绍锦忙完一天的工作,关灯,走出大门……

“一个人等于零。”胡绍锦用马雅可夫斯基的名言作为自己的座右铭。“我把这个事情做好,我的人生就不等于零了,它们就能成为永恒的东西。”

昆明日报 王姗