江苏泗洪顺山集遗址考古发掘成果论证会

2012年11月17日至18,由南京博物院、泗洪县人民政府主办,南京博物院考古所、泗洪县文广新局承办的“江苏泗洪顺山集遗址考古发掘成果论证会”在泗洪县召开。来自北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、国家博物馆、故宫博物院、中国文物报社、上海博物馆、陕西省考古研究院、山西省文物考古研究所、湖南省文物考古研究所、山东省文物考古研究所、浙江省文物考古研究所、安徽省文物考古研究所、复旦大学、南京大学、南京师范大学、山东大学等单位共30位知名专家和学者参加了此次论证会。17日上午,与会专家实地考察了韩井、顺山集两处遗址考古现场,并观摩出土文物。17日下午的会议由北京大学考古文博学院副院长张弛教授、中国社会科学院考古研究所所长王巍研究员分别主持。首先由南京博物院考古所顺山集考古队对顺山集遗址考古成果进行工作汇报,随后各位专家畅所欲言对顺山集遗址考古成果进行论证,最后来由自北京大学震旦古代文明研究中心主任李伯谦先生做总结发言。

在“江苏泗洪顺山集遗址考古发掘成果论证会”上的致辞

江苏省文物局局长 南京博物院院长 龚良

十月,素有小阳春之称,江淮大地,硕果累累,金瓯一片。当我们还沉浸在党的十八大胜利召开的喜悦之中,又迎来了此次《江苏泗洪顺山集遗址考古成果论证会》,迎来了来自祖国各地的文物考古专家。首先,我代表江苏省文物局和南京博物院对各位专家学者的到来表示热烈的欢迎!对各位专家不辞千里之远、不顾旅途劳顿、从百忙之中抽出时间,参加本次考古成果论证会表示诚挚的感谢!

江苏,地跨江淮,人杰地灵,具有悠久的历史和丰厚的文物资源。多年来,江苏考古在在史前考古、商周考古、秦汉考古、六朝考古等方面取得了诸多重要发现与研究成果,尤其是近若干年来,江苏考古除了在南水北调、西气东输、京沪高铁等国家和省级大型工程建设考古方面有突出的成绩外,在探索地域文明、推进文化遗产保护、推动地方社会经济发展等方面也取得了许多重大进展。泗洪顺山集遗址考古发掘与文物保护工作就是这方面的典型之一。

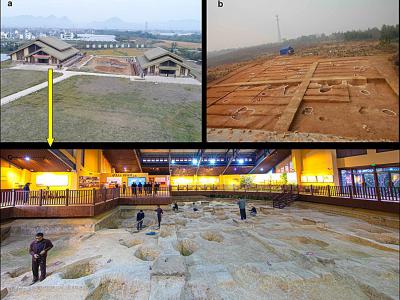

顺山集遗址位于泗洪县梅花镇,遗址总面积达17.5万平方米。2010年3月至今,南京博物院考古研究所对其进行了三次考古发掘,发掘面积达2000平方米。经过两年的发掘工作,取得重要收获:

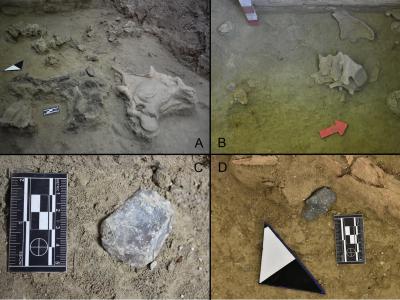

首先,确认顺山集文化遗存为目前江苏境内年代最早的新石器时代遗存,其内涵可分为三期,最早年代距今8300~7500年之间。一、二期遗存文化面貌相同,属同一文化不同发展阶段;三期遗存面貌差异较大,长江中游史前文化因素浓厚。三个时期遗存均以釜为主要炊器,并搭配陶灶、支脚组合使用。一、二期陶器以夹砂褐陶为主,典型器物组合为釜、罐、钵、盆、灶、支脚等;三期陶器中夹砂红陶占绝对多数,并常见羼和植物碎末现象,典型器物组合为釜、罐、圈足盘、豆、钵等。

其次,确认顺山集遗址为一处重要的史前环壕聚落,发现了江苏境内年代最早的环壕。环壕内面积近75000平方米。在聚落内部揭露出分属二、三期时期墓地各一处。二期墓地位于遗址西北环壕外侧区域,共清理墓葬70座,墓地明显经过规划,墓葬成排分布,以单人葬为主,并见有少量的双人葬及多人葬,头向北,多数不见随葬品。三期墓地位于遗址西南,共清理墓葬22座,墓葬多为南北向,头向南,部分墓葬随葬品较为丰富,随葬器物组合为(绳纹)釜、圈足盘、钵、壶及器盖等。另外还清理出浅地穴房址和地面式房址共5座。

其三:通过考古研究发现顺山集遗址一、二期遗存为一种全新的新石器时代中期文化遗存,它的发现为我们了解淮河中下游地区史前文化提供了极其重要的材料,该区域在距今8300~7000年间曾为一个独立的文化区,分布着以顺山集为代表的一类文化遗存,并与淮河上游、海岱地区及长江中下游诸区域发生着广泛而持久的联系。

“江淮河济、谓之四渎”,长期以来,在中国考古学的研究中,把中国腹地的新石器时代文化分为黄河流域和长江流域两大系统,把介于黄河与长江之间独立入海的淮河流域一分为二,淮河以北的归入黄河流域,淮河以南的归入长江领域。难以给淮河流域的古代文化以独立的地位和系统的认识。苏秉琦先生生前非常重视淮河流域的古代文化,早在上世纪70年代,他就指出:“淮河流域的古文化的渊源、特征及其发展道路诸多问题,在中国考古学中确实具有不可低估的重要性”。自上世纪八十年代起,江苏、安徽、河南、山东以及中国社会科学院安徽考古队等考古单位,在苏秉琦先生积极倡导下,开展了“苏鲁豫皖考古课题”研究。在淮河流域做了大量的考古工作,并取得了丰富的成果。但总体说来,在淮河中下游地区,其史前文化面貌依然是扑朔迷离。江苏顺山集遗址八千年环壕聚落的发现,填补了在淮河中下游没有发现新石器时代中期大型环壕聚落的空白,顺山集文化遗存的发现,证实了苏先生在三十多年前所说的“很可能在在这个地区存在着一个或多个重要的原始文化”的学术论断。

顺山集遗址的发掘,对研究淮河中下游地区新石器时代考古学文化谱系、对探索淮河流域古代文明的起源形成与发展提供了新资料。对重新认识淮系文明本身和淮系文明对中华文明的贡献具有重要意义。

此次会议,说是考古成果论证会,也可以说是淮河流域史前考古学文化的学术讨论会,交流会。希望各位专家学者畅抒己见,不吝赐教,给我们的以指导。帮助我们把顺山集这类文化遗址发掘好、保护好,传承好、利用好、弘扬好。

裴安平(南京师范大学 教授)

这个遗址非常好、非常重要,是江苏最早的史前遗址,也是和淮河流域上游发现的裴李岗文化年代相当的遗址,尤其是原来淮河下游的青莲岗文化,其文化面貌不太清晰,这次发现的顺山集遗址出土的器物文化面貌清晰,而且年代较早,因此,从学术上来说,它填补了一个空白。第二,它不仅发现了聚落,而且还发现了环壕聚落,以前发现的长江以南的一些早期遗址都是围沟,规模都较小,顺山集发现的已是一个真正意义上的环壕,这样的规模,目前只在新郑唐户遗址发现的环壕达到了这个级别,为我们研究淮河下游八千年以前遗址的聚落形态提供了一个范例。第三,以前人们根据贾湖的发现,认为八千年前水稻只分布在淮河以南,顺山集遗址内水稻的发现,是在淮河以北,使我们对早期稻作农业的认识又有了新的内容。第四,在顺山集遗址有很多彭头山的文化因素,像这里被称为“釜”的器物,在彭头山是占多数的;第二就是双耳罐,双耳罐的形态与八十垱的一模一样;第三是早期的釜,(在彭头山)也是经典的样式;第四就是这里第三期的圈足盘,包括那件折沿凹面的釜,在汤家岗文化早期,大概七千年左右,就很典型了。还有花边口釜,在浙江上山遗址也见到了。这些因素我们可以考虑,时间上有共时性,地域上有这么多的联系,我觉得不是一件小事。

黄建秋(南京大学 教授)

我们今天所看到的顺山集遗址文化遗存内涵非常丰富,遗迹有环壕、墓葬、居住遗址,遗物也很多,另外还有大量的动物骨骼,其中一些有很多的加工痕迹。在顺山集这个时期,制陶工艺已经非常成熟,自身特点非常鲜明。从宏观来看,在八、九千年前,在同一个时代的新石器文化,器类上都差不多,宏观上器物有共有性,但微观上看,各地都有自身的特点。在地理上很难将顺山集划到哪一个文化圈或文化体系中,如果顺山集是一个孤立的点,我们可以把它作为顺山集类型提出来,但它不是一个点,因此从考古学文化命名的角度来说,它基本上符合了命名新文化的特点和要素,时间上大致距今8000~8300年,它的文化内涵、遗迹遗物都有自身的特点,可以提议把顺山集遗存作为一个新的文化予以命名,称它为顺山集文化,它填补了淮河下游地区及新石器早期或中期偏早阶段的空白。从器型、石器制作,或从它的陶器烧制技术上来看,顺山集文化是一个比较成熟的新石器文化,往上它还有一个逐渐成熟的过程,为我们下一步寻找顺山集文化的源头,提出了一个新的课题。另外,在发掘中淘洗出一些米粒或者碳化米粒,这不仅解决了这个时期人类的主食是什么的问题,同时也促使我们考虑研究稻作、农业起源的问题。顺山集遗址的发现,为我们进一步认识淮河下游地区的考古学文化,提供重要基础,也为今后进一步考查考古学文化,提出了新的课题。

宋建(上海博物馆考古部 研究员)

以顺山集为代表的这支文化,其重要性有:第一,在时间上把江苏省的新石器时代的遗址向前推了一大段,尽管青莲岗文化很早提出来,但实际上现在对青莲岗遗址还有很多反思的必要。在青莲岗的基础上,顺山集的发现实际上为梳理淮河流域新石器时期中期偏早的文化提供了一个契机,时间点比较重要。第二,在位置上它位于淮河下游,与安徽、山东交界,与河南南部同属淮河流域,在周边地区发现了很多七千到八千年前时间比较接近、位置相邻的文化,在这个位置点上又发现了新的地点,可以同以往山东、安徽、河南的发现做个对比。从器型上看有相似性,主要的还是有差异性,可以做进一步的对比。我们在区域类型、文化谱系上的研究已经到了很深的程度,随着新材料的发现,在谱系方面还有很多工作要做,在这样的位置点上发现这个时间的文化,对谱系的研究,体现了其重要性。第三,这个遗址文化属性比较单一,一二期在时间上有延续,三期同一二期有所不同,它是一个聚落在发展过程受到的影响或发展程度有一些不同,但总的来讲,它是聚落的一个发展过程。像这样文化内涵比较单一,基本上没有被晚期进行很严重的破坏,为将来的工作奠定了很好的基础。第四,它不是发现一个点,在一个比较小的区域同时发现这么多的点。聚落形态的研究不仅仅是聚落本身的研究,包括聚落之间的相互联系,它们处于什么样的地位,它们之间有什么样的联系,在考虑顺山集的重要性时,在一个小的空间范围、地理区域里,有这么密集的分布,应在强调遗址重要性的原因里突出这一点。

高蒙河(复旦大学 教授)

上午参观工地,已经感觉到了一种震撼,一种出乎意料的发现。在库房看到丰富多彩的器物,感觉已经够命名一个文化。首先,我觉得从遗迹遗物上看,可以命名“顺山集文化”。第一,遗址保存比较好,遗址的完整性、保护的力度性、利用的可持续性,给我留下很深刻的印象,这是一个保存、保护比较典型的遗址。第二,这是一个比较丰富的典型聚落,有一定的布局、有一定的规划,已经清楚地展现出来。因此,在这些方面,包括时间早的程度,空间重要性也好,它同安徽、河南,甚至青莲岗,构成了一个很大的空间范围,在相同或相近的时间跨度内,都为进一步研究淮河下游地区新石器时期文化提供了材料。它也具有一定的过渡性,在一南一北这样的交汇位置上,这样典型的遗址,它的发现为我们提供了非常好的材料。建议可否将青莲岗文化纳入“顺山集文化”的研究体系中,能否进一步分出不同的文化内涵,不同时代的分期,将青莲岗文化做进一步的梳理总结,看看其与这个文化在年代、内涵、谱系上有什么样联系。

刘斌(浙江省文物考古研究所 研究员)

首先,这个遗址的内涵丰富、保存较好,环壕、房址、墓葬等,种类都很齐全,从陶器的文化面貌上,三个阶段非常清楚,特别是一二阶段的敞口釜和双耳罐,不仅和湖南彭头山有很多的相似处,和浙江上山也有很多相似之处,上山文化稍微原始一些,上山文化只是在钱塘江以南的浙江中部,发现十几个点,在浙江北部,太湖流域,马家浜文化之前,早期新石器还没有突破。从这个遗址来看,一二期特征非常明显,花边形釜,与马家浜文化的釜,浙江发现的花边形豆有很多的相似之处,这个遗址或这个文化不仅是淮河下游的文化之源,也为长江下游,像太湖流域的马家浜文化找到了某种源头,表现了东南沿海之间,在早期南北之间的一种交流。这个遗址以一二期为代表的遗存,无疑是一种新的文化,赞成命名为新的考古学文化。另外,在一期灰坑内出土的玉管有明显的管钻技术,对研究玉器起源、管钻技术的运用具有重要意义。三期出土那件玉锛的玉料很好,与马家浜、河姆渡的玉料不同,值得关注。

靳桂云(山东大学 教授)

前面几位都是从考古学文化面貌角度谈顺山集、韩井这一类文化遗存的意义。我从生业经济这个角度来谈一谈,这个遗址的测年相当于新石器中期偏早的阶段,这个时期是我国新石器时代文化发展非常关键的一个时期,到目前为止,这个时期人们的生业经济方式,人们怎样生存,怎样取食,我们的认识有限。顺山集这一类遗存的生业经济的综合研究、系统分析,将为我们认识整个中国,特别是黄淮、江淮地区的生业经济的发展,提供非常重要的资料。建议将来顺山集遗址系统地进行动物考古、植物考古,把动物考古、植物考古,和发现的陶器、石器,石器加工的痕迹相结合,分析这个阶段的生业经济方式。人骨保存虽然不是很好,还是可以做一些人骨同位素、古人类食谱、牙齿健康状况的分析。目前有一种观点,认为山东后李发现的稻是野生稻,我的观点和他们不一样,那么顺山集发现的稻是野生稻还是已经驯化了的稻?顺山集发现的稻为我们研究、解决这个问题提供了很好的机会。我认为淮河流域是稻作起源和早期发展非常关键的一个地方,目前的发现越来越证明确实是这样,比如这个时期的稻是野生稻还是已经驯化的稻,缺乏硬性的指标,如果我们能够开展生态环境、农田系统这样的研究,可能会为解决这些问题提供很好的证据。

刘延常(山东省文物考古研究所 研究员)

顺山集遗址遗存丰富,比较先进、发达。顺山集遗址的测年是距今8100~8300年,从时间上来说,这一时期山东主要是后李文化,后李文化主要发现在泰沂山以北地区,往东到达胶东潍坊地区。从陶器要素上分析,和后李文化有共时性、一致性,比如圜底釜为主、包括双耳壶、双耳罐、小型平底器等包括器耳的装饰有很多相似性、共时性,但相距五六百公里,比较起来,其差异性是比较多的。如果后李文化在鲁东南地区发现的话,和鲁北地区的后李文化差异会多一些。

孙波(山东省文物考古研究所 研究员)

上午考察了这个遗址,有这么几点印象:一、遗址靠河很近,和山东后李文化比较接近。二、顺山集遗址周边发现多处同时期的遗址,在山东后李文化也有类似的特点,后李文化上面会有间歇层或晚期堆积。这个遗址堆积丰富,遗迹现象比较齐全。建议下一步对居址区进一步扩大发掘规模,看看是否有更丰富的房址出现。房址虽形制不同,比较简单,但和山东地区的大汶口、龙山文化更接近,后李文化跟晚段的联系反而没有这边表现的这么明显。墓地的布局比较清晰,墓葬多,反映了这里的社会单位比较大。另一方面,从器类上,比较复杂,制作工艺先进,尤其是外红内黑,这种工艺在山东到大汶口文化时期才出现。对口沿、耳、腹部、肩部的修饰来看,很多特征是在大汶口文化以后才出现。

从陶器形制看,虽然在岳庄遗址发现的后李与北辛文化演变线索比较清晰,但北辛文化的一些特点,如折腹盆,有鋬手、乳钉纹装饰的遗物跟这里更相近,在后李文化表现的反而不如这边的明显。

宫希成(安徽省文物考古研究所 研究员)

顺山集遗址非常重要,保存也非常好,出土的文物非常有特点,并且发现这么大的环壕,在淮河流域年代这么早的阶段,很少见,值得花力气做进一步深入研究。在安徽北部,对相当于八千年前的遗存,过去曾经做过一些工作,像前面考古队汇报中提到的石山子、小山口、古台寺遗址,可惜后续工作没有进行下去,研究工作更谈不上。咱们这个模式非常好,发掘和研究工作基本同步进行,及时做了保护规划,这对今后的保护和研究工作提供有利的基础。

吴卫红(安徽省文物考古研究所 研究员)

从80年代后,苏鲁豫皖课题开始,当时我们四个省做了很多的工作,90年代有些消停,虽然大家都在做这方面的事情,但显得比较零散。这个遗址肯定是目前淮河中下游地区年代最早的,顺山集遗址一二期年代接近,到三期文化发生了很大的一个差异。有一些器型,包括泥质红陶的盆、花边口釜,它的年代究竟到了一个什么年代,虽然说可以和南方地区进行比较,这些因素在太湖流域、长江流域或附近能够看到的比较多,年代上有了大概的定论,它是从淮河往南传播,还是从长江向北传播,还需要我们考虑,也许对遗址往下的年代有帮助。汇报中提到安徽的石山子、双墩、小山口和古台寺遗址,石山子出土的陶片,在陶质和陶色上和顺山集遗址有很大区别,器型上,有一部分比较接近。双墩遗址在陶质和陶色上和顺山集遗址有些接近,但器型上差距较大,它既和石山子有差别,也和双墩有差别,又有一些联系。最近我们在隔壁安徽泗县做了调查,发现了至少三个以上和顺山集遗址相类似的遗址,将其分布面扩大了。如果将顺山集的年代、器物组合等,梳理出典型特征,再命名为“顺山集文化”也是可以的。

我们从苏鲁豫皖开始到现在已经20多年过去了,虽然大家一直在干,这一次顺山集的出现给了一个很好的契机,但是再大规模地做苏鲁豫皖可能难度比较大,我用当年解放战争说的话,我们是不是可以再搞一次徐蚌会战,咱们以徐州和蚌埠这一块作为一个中心,范围缩小一点,争取在这方面有新的突破。

郭伟民(湖南省考古研究所 研究员)

从顺山集遗址出土的遗物来看,它包含了很多地方的文化因素:有淮河中上游的,有山东地区的,有长江中游的,除了陶器的形态,还有水稻、环壕等,说明有多种文化因素在这里汇集。淮河流域这一带在地域上就具有这种交汇地带的特点。关于文化命名问题,主要是有比较稳定的器物组合与遗迹单位在多处反复共存,并且与其他已经命名的文化有差异。作为一个地理和文化的交汇地带,多种文化因素在这里昙花一现也是比较正常的,所以,其文化因素并非很稳定。换言之,交汇地带比较难形成一个稳定的、连续的、长程的一个文化谱系。所以,要对顺山集遗址的形成、使用、延续、变迁过程做更细密更精确的时间划分。比如,各种文化因素是如何汇集到这个地方来的?是否有先后不同?与本地原来的因素又是如何结合的?对本区域的文化过程发生了何种影响?等等。只有细密的时间刻度的划分,才能重建这个聚落、乃至顺山集一类遗存的发生、发展、变迁过程,否则,很难对这个遗存做出一个科学的定位。我关注到,这里确实可以看到某些长江中游地区文化因素的影子,比如彭头山文化,但是它们究竟是如何发生关系的,目前还不清楚。两地之间,山河远隔,通过什么样的媒介传播?传播的方式怎样?中间肯定有个过程,我们要重现这个过程是极其困难的,至少现在还看不到很明晰线索。

宋建忠(山西省文物考古研究所 研究员)

我谈三层意思,第一层还是要表示感谢,能给我们这么一个机会来学习,来了解这边的考古工作。南北方因为环境、埋藏不同,我感觉山西包括我们黄土高原工作从发掘上面来看确实要好做多了。第二个就是祝贺,顺山集遗址重要性不言而喻,地处黄淮区域,它连接黄河流域和长江流域,是中间的点睛之作,可能把我们整个黄河流域和长江流域的一些东西作为一个桥梁搭起来。陶锉在我们那边发现很多,我们前些年发掘的时候,陶锉在研究和认识上有不同看法,现在也没搞清楚,既然形态上特质上是差不多的,我想用途上可能也有相似之处。再一个就是这么重要的遗址,下一步的推进上面,全方位、多学科研究,是取得更大进展的前提。第三个也是跟大家身同感受,地方政府对遗址的保护,值得钦佩和赞赏,江苏的考古工作做得好跟我们政府的大力支持是分不开的。

王炜林(陕西省考古研究院 研究员)

顺山集遗址这样一个环壕聚落可能是同时期最大的环壕聚落,时代较早,其学术意义是不言而喻的。在这里大概可以看到黄河流域文化的影子,像假圈足器,和老官台遗址虽不太一样,在形态上有一些影子在里面。像陶锉,这是仰韶的影子。还有一些其他的影响,像环壕,其年代比关中的要早,对黄河流域有很大的冲击。像陶灶,是最早的,还有圜底器等,都对庙底沟等中原地区有一定影响。谈谈我的一些建议:这三期文化之间的关系还需进一步理清,环壕是干壕还是有水,环壕有没有门?环壕里面的布局比较复杂,可以进一步勘探解决一些问题。韩井遗址有没有环壕,同期遗址在考古学文化形态上有没有关系?

戴向明(国家博物馆考古部 研究员)

首先,面对新发现的遗址,我们需要给它一个时空位置。去年,张弛先生发表的一篇文章《论贾湖一期遗存》,将过去的泛裴李岗文化分出较早的贾湖一期阶段,可以和长江中游的彭头山文化、城背溪文化、皂市下层文化,长江下游的上山文化或小黄山文化,到跨湖桥文化,黄河下游的后李文化、北辛文化等对应起来。顺山集一二期这个阶段,可以放在第一阶段。顺山集文化面貌特点是南北结合,并有自己的特色。黄河中下游地区、长江中下游地区的文化因素在这里都有所体现,并有自己的特色,比如釜的素面特点和后李文化有些像,但整体上比较远,和北辛靠的稍近一些,其形态上和上山、跨湖桥、彭头山有相像的地方。器类组合上,顺山集遗址出土大量的是釜,圜底器,晚一点出现了圈足器,这个时期有大的时代特点,组合有几大器类不同,但各自有特点,所以出现了不同文化的命名,既然有这样不同文化的命名,且兼有这些特点,又有自己的特色,可以单独提炼出来,命名为“顺山集文化”。

下面谈谈聚落,这个遗址在同时期目前为止是最大的,裴李岗文化中的唐户遗址是有一个形成的过程,不是同时期30万平方米,顺山集也是这么一个过程。墓地分两块,头向不一样,这体现了它的社会结构差异。对于聚落的变化,从小到大是怎么变化的,人群组成如何等这些方面都可以做很多的研究。下一步再进行扩展,里面的房子如何布局,可以再扩大。随着在淮汉地区,稻作的不断发现,有人认为是不是在这个野生稻分布的边缘地区,是最早农业起源呢,在这里稻作的人工干预迹象比较明显。在中原地区,比如关中、豫西这些地区,贾湖一期到裴李岗这一段时间,有很多的稻作遗存发现,但是往下,到仰韶早期中断了。而在长江流域,从上山到跨湖桥,它是延续下来,长江中下游地区仍然被认为是稻作起源的主要中心。淮汉地区是什么样子呢,这是一个学术问题,在这个地区往下是否有延续性呢?这又提出一个问题,对稻作起源再偏北一点提供很大的支持,这是以后需要关注的。发现这样一个遗址,它的来源去向如何,早到什么时候,它的文化面貌是什么样。它的去向,像马家浜、河姆渡中的花边釜,它们中间有一些相似之处。再晚一点,北阴阳营中的角把器,这里已经出现了,那么,向下延续,马家浜,宁镇地区,偏北一点,它们的来源是否和这里有很大的密切关系,这又是一个学术问题。