蒙古一个有2100年历史的墓坑的牙齿讲述了远离家乡的士兵的故事

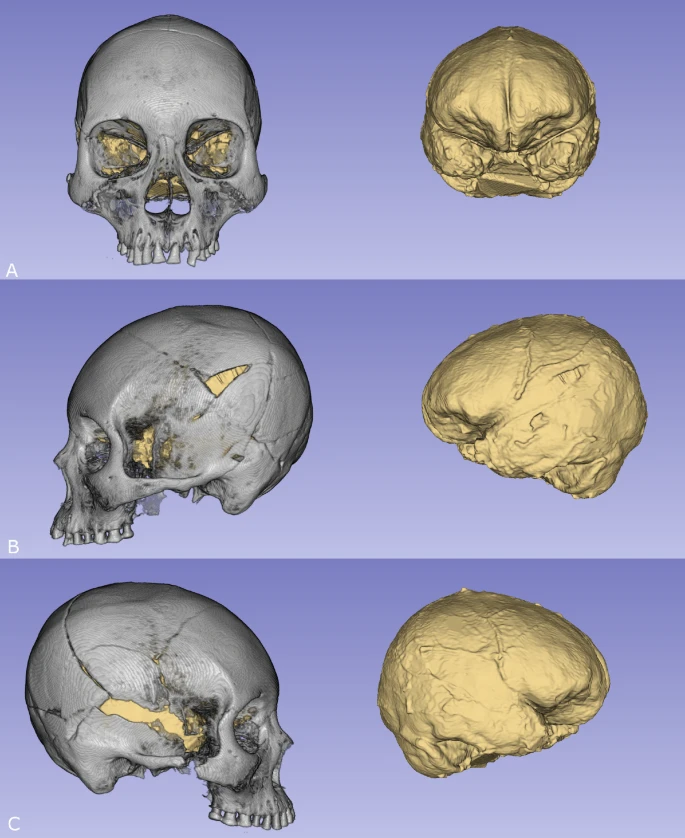

被肢解的遗体和埋葬姿势的照片。来源:《考古科学杂志》(2025)。DOI:10.1016/j.jas.2025.106184

(蜘蛛网eeook.com)据美国物理学家组织网(贾斯汀·杰克逊):中国吉林大学领导的一项研究正在为蒙古巴彦布拉格遗址的一个万人坑提供生物考古证据,该万人坑中有汉匈奴战争士兵的遗骸。遗传、同位素和牙齿分析表明,这些个体不是蒙古的本地物种,而是来自中国北方。

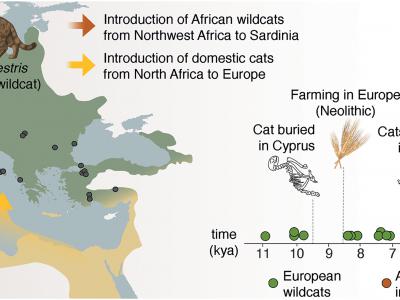

汉匈奴战争是铁器时代早期汉帝国与蒙古匈奴邦联之间的一系列军事冲突。历史记载提供了大量关于边境长期战争的描述,包括军事行动、领导决策和领土转移,所有这些都是严格从汉族的角度写的。

蒙古的巴彦布拉格遗址于1957年首次被发现,但直到2009年才进行了大规模的发掘,当时考古学家发现了一个防御工事、陶器、铁制工具、青铜弩锁、铁戟、硬币和一个带有汉族官员标志的泥印。

这些发现表明,该遗址可能是汉帝国在公元前104年建造的,在历史记录中被称为“守相城”或“接受投降的堡垒”。

历史文献中没有记载的是在墓坑底部发现的20多具被肢解的骨骼。2009年发掘的先前骨骼学分析报告了人际暴力的证据,包括被肢解的肢体和处决的迹象。一些人被发现跪着,这表明对俘虏进行了仪式化的治疗或处决。

但他们是谁?由于缺乏直接证据,埋葬在战墓遗址的战士的身份和隶属关系一直存在不确定性。

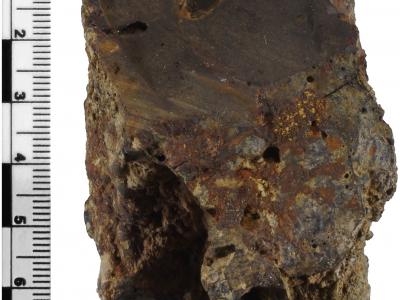

生物技术的进步现在允许从骨骼牙遗骸中提取古代DNA和同位素,并有方法重建个体起源、区域招募实践,甚至士兵的饮食模式。

在发表在《考古科学杂志》上的“古代汉匈奴战争的生物考古学视角:巴音布拉铁器时代遗址的见解”研究中,研究人员采用多学科方法确定了通过牙齿埋葬在巴音布拉遗址的个体的起源和身份。

分析结合了古代DNA测序、锶同位素检测和稳定碳同位素分析,以建立在之前的骨学和考古评估之上。

对14个牙齿样本的古DNA进行全基因组分析证实,所有个体都是男性,其中11个个体有足够的覆盖率进行详细的血统评估。这11个群体在基因上与来自中国北方的古代和现代汉族人群一致。

Y染色体单倍型组O2a2b11a-F8、O2a2b1a2-F114和Q1a1a1a-M120表明与黄河流域人群有直接的谱系联系。线粒体DNA显示出多样化的母系血统,这一特征在现代汉族人群中也有观察到。

牙釉质的锶同位素分析证实,这些个体并非来自蒙古。测量的87Sr/86Sr值与华北地区,特别是鄂尔多斯高原和中原地区的同位素特征密切一致,表明这些个体在蒙古高原以外出生和长大。

稳定的碳同位素分析进一步支持了他们的汉族身份,因为他们的饮食主要由小米和小麦组成,这是中国北方农业人口的主食,而不是匈奴牧民以肉类和乳制品为基础的饮食。锶同位素发现表明,巴彦布拉格的大多数士兵可能来自该地区。

出现的画面是汉朝的军事战略,包括在边境修建防御工事,而不是永久占领匈奴领土。巴彦布拉格似乎就是这样一个前哨站,其工作人员可能是从汉帝国北部农村边境地区征召入伍的农民。

目前尚不清楚他们是在与匈奴的战斗中死亡,还是在被俘后死亡,还是死于汉族指挥官的纪律处分。