微小而美丽的化石所讲述的海洋历史

这些有孔虫壳化石可追溯到3500万至4500万年前,在坦桑尼亚被发现。它们都属于现已灭绝的物种。最大的直径约为半毫米。 鸣谢:保罗·皮尔森/伦敦大学学院。

(蜘蛛网eeook.com)据《可知》杂志(Tim Vernimen):气候变化和生物多样性下降是当今人类面临的两大环境危机,但预测它们将如何共同发挥作用是棘手的。理想情况下,科学家们会研究地球上的生命是如何应对之前的剧烈气候变化的,但大多数物种的化石记录参差不齐。

然而,有孔虫化石是个例外:它们无处不在。

这些单细胞海洋生物被包裹在通常由碳酸钙制成的外壳中,碳酸钙是白垩的主要成分(白垩来自有孔虫和其他生物的外壳,当它们死亡时会降落在海底)。它们的名字来源于拉丁语,指的是它们通常美丽的外壳内连接不同腔室的孔。外壳周围突出的延伸边缘使它们能够找到和收集食物。

得克萨斯大学奥斯汀分校的古海洋学家克里斯·洛厄里说:“当你观察一只活着的有孔虫时,它就像一粒沙子,周围有一大片如太阳般闪闪发光的鼻涕触手。”。

这张照片显示了一种活的有孔虫,右边是Globigerinella calida,2009年用浮游生物网从印度洋西南部捕捞而来。它用来进食和移动的触手清晰可见,从外壳延伸出很长的距离。图片来源:Tracy Aze/普利茅斯大学。

大多数有孔虫物种生活在海底,但古生物学家对悬浮在开阔水域的浮游物种特别感兴趣。由于它们数量惊人,寿命短,它们的化石在全球海底都有发现。

这使得研究人员能够通过研究贝壳及其所含的化学线索,详细重建过去气候变化时哪些物种繁衍生息,哪些物种遭受了损失。加拿大维多利亚大学的微古生物学家安迪·弗拉斯说:“如果你对有孔虫外壳进行一点化学处理,你可以重建它生长时的水温等信息。”。“所以他们可以告诉我们很多关于海洋状况的信息。”

研究人员通过钻探海洋沉积物来研究这些化石,以揭示一层又一层的钙质贝壳。他们走得越深,就越能回顾过去。Lowery说:“你可以从海底拔出一管泥,沿着它的长度采集样本,它们每个都含有数千个有孔虫:它们当地历史的详细记录。”。

2022年,在南大西洋西部的一艘研究船上,研究人员沿着沉积物岩心的长度采集样本,寻找海洋化石。正在检查的沉积物可以追溯到古新世-始新世极热时期,这是5600万年前的一次变暖事件。致谢:Chris Lowery和IODP。

大灭绝

这项工作有助于揭示浮游有孔虫最早出现在大约1.8亿年前的侏罗纪时期,并在大约6600万年前小行星撞击地球时经历了一场重大危机。

撞击使岩石汽化,将大量硫和灰尘释放到空气中。洛厄里说:“这些,以及许多火灾产生的烟雾,多年来一直阻挡着阳光。”洛厄里是2016年调查小行星留下的陨石坑的海洋钻探探险队的一员。“这阻止了海洋食物链底部的藻类进行光合作用,导致许多生态系统崩溃。”深海生活的有孔虫远离地表,能够继续以死亡生物的残骸为食,它们大多很好,但十分之九的浮游物种灭绝了。

Fraass和Lowery在2019年报告称,在这次大灭绝之后,有孔虫物种多样性大约需要1000万年才能恢复。Fraass说:“当物种灭绝时,就好像它们家族树的一个大分支断了。”。“重新进化出足够的多样性来再生一个分支需要很多时间。”

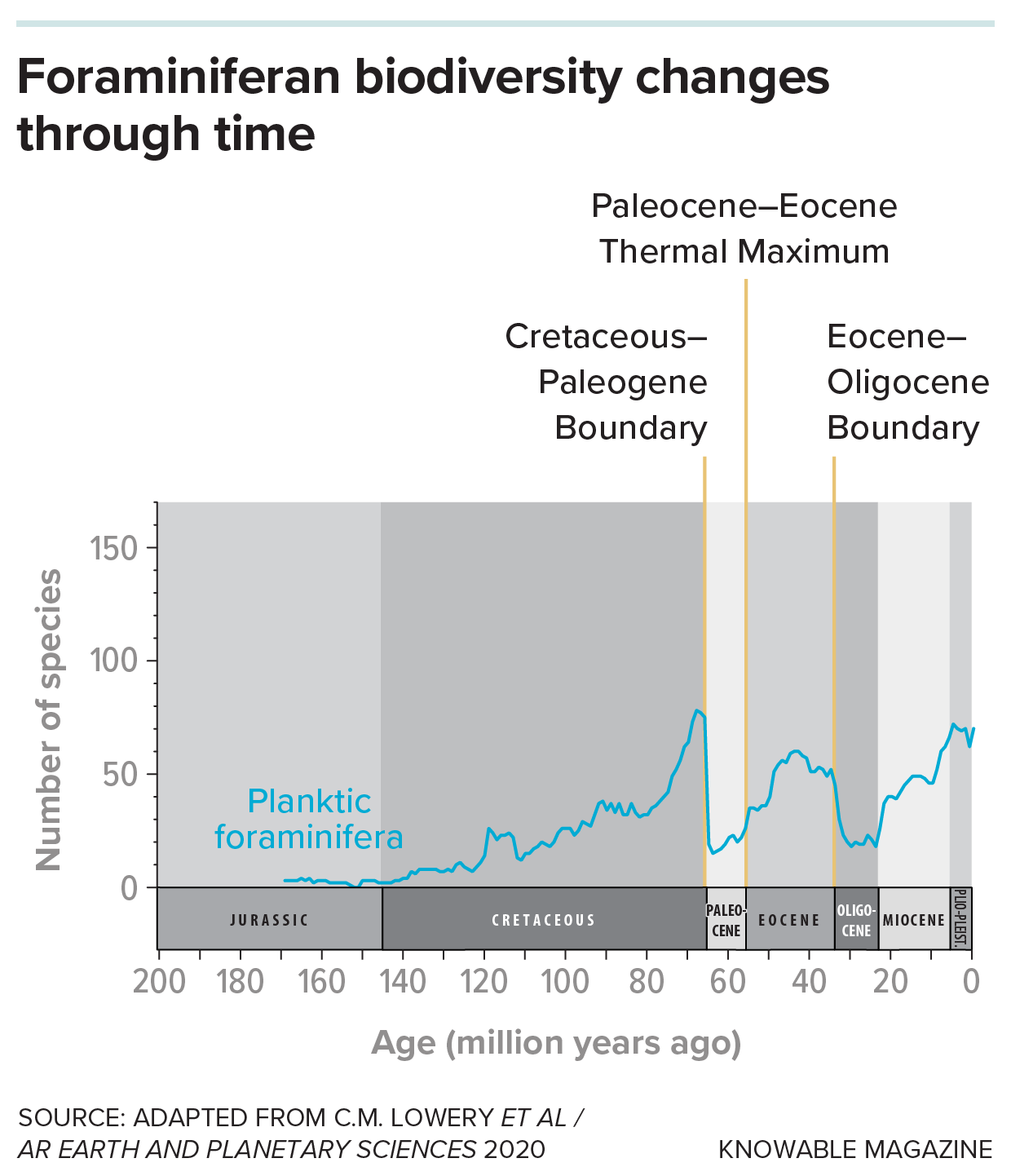

有孔虫化石使研究人员能够绘制出有孔虫随时间变化的多样性。标志着白垩纪-古近纪和始新世-渐新世边界的灾难性事件导致化石记录中观察到的物种数量急剧下降。致谢:改编自C.M.Lowery等人/2020年AR地球与行星科学/可知杂志。

然而,对于那些在大屠杀中幸存下来的人来说,这创造了机会。英国普利茅斯大学的海洋生态学家Tracy Aze说:“随着如此多的物种消失,对以前稀有资源的竞争减少了,即使是不寻常的个体也可能有机会,而且可能会取得惊人的成功。”。

皮尔森说,撞击后不久,一种新型有孔虫出现了,“布满了刺,这可能有助于它们漂浮并捕获更多的食物。”

冷热

虽然这颗小行星阻挡阳光的沉降物导致了一段时间的严重降温,但下一场大危机听起来更为熟悉:大约5600万年前,地球的平均温度上升了5摄氏度,这可能是由于火山活动产生的温室气体排放。

深海海底有孔虫受到严重打击,可能是因为进入海洋的高浓度二氧化碳导致酸化,破坏了它们的钙质外壳——这种影响在深海最为严重。但这一次,很少有浮游生物物种灭绝,部分原因是有孔虫通过迁移到较冷的地区来躲避温暖。

Aze说:“在热带地区,水温高达40摄氏度,可能已经变得太热,它们无法生存。”。“但我们看到许多热带物种出现在更温和的地区,而温带物种则像今天一样向极地转移。”许多有孔虫在南极洲周围的南大洋或附近找到了避难所。

另一次大灭绝始于大约3390万年前,是由始新世-渐新世过渡时期气温大幅下降造成的。这预示着气温将逐渐下降,并在最近的冰河时代达到顶峰。Aze说:“我们开玩笑地称渐新世为Uglyone。”。所有奇怪而奇妙的浮游有孔虫都消失了,只剩下一些没有装饰的小有孔虫。“我们不知道为什么。”

和以前一样,这场大危机创造了巨大的机遇,新物种进化出了新的习性和栖息地。源自两极的洋流导致海洋层之间的温差越来越大,在赤道附近达到峰值。这创造了更广泛的条件,支持了丰富的物种。

在2023年的一项研究中,Aze和其他人表明,大约1500万年前,有孔虫多样性的全球传播大致达到了现在的水平——赤道附近最大,向两极逐渐减少。

未卜的未来

这些过去的事件告诉我们,在我们今天正在迅速变暖的星球上,我们对有孔虫多样性和其他物种的多样性有何期待?

在2023年的一项研究中,Pearson及其同事利用有孔虫化石数据预测了海洋黄昏区的命运,该区域位于地表以下200至1000米处。他们估计,在全球平均地表温度上升保持在2摄氏度以下的温和变暖情景下,到达该地区中部的粮食供应将下降20%以上,在2100年气温上升6摄氏度的不太可能的情况下,粮食供应将减少70%。这是因为变暖增加了下落的有机碎片的腐烂速度,因此到达黄昏区的有机碎片更少。

这可能会对世界上这个广阔但研究不足的地区造成严重破坏,该地区为许多潜水捕食的海洋动物以及白天降落在那里的灯笼鱼等独特物种提供了至关重要的栖息地。

Aze说,随着全球变暖,生物已经在向极地转移其活动范围,科学家们也注意到赤道周围有孔虫的多样性有所下降。“这可能会扩大,”她说。

尽管一些物种可能会通过向两极迁徙来找到临时避难所,但气候变化的速度对许多物种来说可能太快了。2024年对有孔虫趋势的一项研究发现,在过去的80年里,有孔虫的丰度下降了近25%。

这可能对其他生物群的生物多样性来说是一个坏兆头,这些生物群通常遵循有孔虫的趋势。Fraass说,由于有孔虫作为一个群体从几次大灭绝中恢复过来,它们不太可能消失。但复苏可能需要很长时间,人类的参与使得预测不久的将来变得尤为困难。或者正如洛厄里所说:“几千年后再问我。”