唐代陶质官印相关问题探讨

唐代是我国历史最为辉煌的时期,留下的文物数以万计,但留下的官印却很少,以致道光年间瞿中溶著《集古官印考证》时见到“鸡林道经略使印”发出“如获珍珠船”的感叹。建国以后,随着文物考古事业的展开,各地相继出土了少量唐代官印,其中有一些是陶印。对于这些陶印罗福颐、沙孟海、孙慰祖、周晓陆、王翰章等先生已做过一些研究,但是关于陶印的出土地点、用途与性质、乃至唐代官印的制作机构等问题依然分歧很大。在此不揣浅陋,略作探讨,不足之处祈请不吝赐教!

出土地点的问题

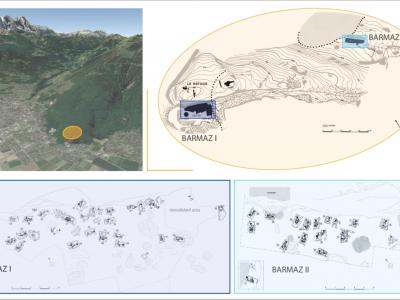

由于陶印的出土地点关系到对它的性质的判定,因而历来就受到大家的关注。而通过科学发掘者仅有榆林出土的“夏州都督府之印—银州之印”砖两面印、甘肃临潭县出土的“蒲州之印”以及西北大学校园发现的瓦印。后二者均出土于一般地层之中,而“夏州都督府之印—银州之印”在《陕西出土历代玺印选编》中没有出土地点的记载,后在《陕西古代印章》中明确指出“榆林马河乡打拉石村周家梁唐墓出土”,从记载得如此详细来看似有所本,并非无稽之谈。但此印的出土地点疑点很多,第一,既然是墓葬出土为何未见相关资料报道,原收藏单位为何没有相关记录?第二,除此以外似无一例出土于墓葬之中。安阳(隋代)张盛墓曾经出土过一枚陶印,原报告未报道印面文字,但可以肯定不是官印,也许根本就没有文字。西安周围发现的未被盗的唐代品官墓已经很多,但均无陶官印出土,这是个孤例。另外据王富春的报道(《陕北榆林出土一枚唐代陶印》,《文博》1988年2期),此印并不出于马家梁唐墓中。如此一来关于此印的出土地点就有两说,所以,这枚陶印的出土点还有待于进一步探究。陶印的出土地点涉及到陶印的性质,因此渴望以后能看到更完整的报道。在没有新资料出土以前,我们仍然坚持唐代陶印出土于地层,而不是出土于墓葬的观点。

陶印的性质

最早对此问题进行探讨的是印学大家罗福颐先生。他在《古玺印概论》中指出:“传世有瓦制大官印,均无钮,从文字上看出皆隋唐间物,是殉葬专用印”。近来孙慰祖先生又提出替代品的观点。孙先生指出:“隋唐官署印使用频繁,不可或缺,而铜印的铸造直至递送颇费时日,唐时行政机构及州府的更置有时有发生,故认为它属于正式官印缺位时的暂用品”(《隋唐官印体制的形成及其主要表现》,载《二十世纪国际印学研讨会论文》,香港中文大学博物馆2000年)。唐代是否可以用官印陪葬呢?据《唐律疏议·诈伪律》规定:诸伪写官文书印者,流二千里。注云:“写,谓仿效而作”,谓仿效为之,不限用泥、用蜡等,故云“不录所用”,但作成者,即流二千里。……此文虽写印不堪行用,谓不称印文及大小悬别,如此之类,不合流坐,从下条:造未成者,减三等。从法律规定看任何一种仿制官印的行为都是违法行为,并不管是陶质还是其它材质,也不论制作的水平高低,只要是仿制官印的行为,就要治罪。因此,这些印章不可能是陪葬品。另据《丧葬令》记载:“应佩者,皆以蜡代金玉”,王献唐先生也指出:“前代追赠官爵,类用蜜印,印以蜡为之示不复用;赠官刻蜡为印,谓之蜜印”并引《令狐楚家庙碑》“蜜印累累”来证明唐代存在以蜜为印的制度。此处的蜜印可能是作为随葬品的前代官印。此外,唐代官印只称官署,而不称官职,一个衙署合用一印,官印是整个衙署的象征,并不属于任何个人所有。官印此时已不具备标志身份的作用。退一步讲,如果官员以官印殉葬,庶人则可以私印殉葬,但目前还未在墓中出土过唐代私印。正如周晓陆先生所说:“隋唐十余方砖印竟无一出自庐墓,笔者所知陕西省所出几方砖印全来自唐代地层,左右包含物全为当时砖瓦及生活垃圾。”(《隋公式印例说》,载《考古与文物论集——西北大学考古专业成立40周年》,三秦出版社1993年)因此,这些印章也不可能是殉葬品。

近来孙慰祖先生又提出“替代品”的观点。孙先生认为它属于正式官印缺位时的暂用品。出土陶官印上至尚书兵部,下至州县,从京师到地方都有,因此,我们可以判定它们并不是非法行为的产物。那是不是暂用品呢?需要不需要暂用品呢?答案是否定的。据《唐律疏议·杂律》记载:“诸亡失器物、符、印、之类,应坐者,皆听三十日求访,不得然后决罪。若限内能自访得及他人得者,免其罪。限后得者,追减三等。”此条律文并未明言官印丢失需用替代品,三十日内可以无印的例子在史书中有记载。相传裴度在中书省时,左右告诉他官印丢失了,他神态自若,每日仅提一下印盒,便说今日不用印,直到后来官印再次出现,才又开始用印。这虽然是用来说明裴度气度不凡的,但从中可以看出官印是可以“暂时缺位”的。而传世陶印中有“尚书兵部之印”“长安县之印”“万年县之印”“雍州之印”“乾封县之印”,这几个机构都处在长安城中,颁行新印并不需要太长时间即可递送到达,何须专门制作替代品?再者如果假设这么多的官印都丢失了,却又为何未见有任何文献记载?试想乾封县地处首都长安,且仅存在三十余年,会发生官印丢失的事件,实在令人难以置信。更使人难以置信的是雍州及其属县的陶印均已发现,这显然不能用“偶然丢失”后制作替代品来解释,而应是一种普遍现象。再加之陶质疏松,难以沾染印泥,而且还要在瓦面上雕刻出印面,周围还有一部分多余陶材没有除去,也极不便于钤改。观察文末所附图版,不难发现此点,尤其是云阳县印。此外,若真需要替代品,木质印比陶质印刻制起来要方便得多,使用起来效果也比陶印好,为什么要避易就难呢?因此,我认为这些陶印不可能是官印丢失时的替代品。

那么,这些陶印的性质究竟如何?近年出土于唐代圜丘遗址的石印、陶印给了我们一些启示。圜丘是古代祭天的场所,是一种礼仪建筑,赵青认为这些印章可能是祭祀时使用的“象征某种神祗印玺”。(《馆蔵唐代陶石器选介》,《陕西历史博物馆馆刊》第9辑,三秦出版社2002年)这些印章是否代表某些神祗,不得而知,但和宗教活动有关是可信的。出土的陶印均为官署印,也就是大家熟知的官印,据民俗学的研究,古代人们对官员及其权利象征物有着普遍的崇拜,并由此赋予其避邪的功能。因此,我认为这些陶印应是唐代官衙用来避邪的物品,因为出土于各城址中,极有可能是某些重要建筑如官衙或者城隍庙奠基时所用的镇宅之物。

唐代官印制作机构

历代官印存世很多,但关于历代铸印机构和铸印官的记载却很少。王献唐在《五灯精舍印话》中称“秦汉已不可考,惟《晋书·职官志》载,侍御史所掌有五,二曰印曹,掌刻印,为印官始见著录者。《续文献通考》载明代各衙门印信,俱礼部铸印局专管,迄今犹然。”未言及隋唐铸印官。清人梁章矩在《称谓录》中指出:侍御史所掌有五,其一为印曹侍御史,掌刻印,唐代移归礼部,则今之铸印局一职也。按梁、王二人的说法,似乎隋唐礼部下确有一铸印机构。今人孙慰祖先生据《宋史·舆服志》的记载也得出了近乎相同结论。然而,这一结论是否正确呢?

《新唐书·百官志》卷46:“礼部郎中、员外郎,掌礼乐、学校、衣冠、符印、表疏、图书、册命、祥瑞、铺设,及百官、宫人丧葬赠赙之数,为尚书、侍郎之二。”再查礼部属官,并没有掌冶铸的官员。隋唐官印,每成印一方,必有冶铸的程序。尤其是焊接印,技术难度更大,若非专业人员,很难胜任此项工作,因而礼部铸印的可能性不大。从“(少府)监之职,掌供百工伎巧之事”来分析,当时的能工巧匠多属少府监,我认为铸印官不设在礼部,而在少府监。

《旧唐书·职官志》记载:“少府监:凡天子之服御,百官之仪制,展采备物,皆率其属以供之。掌冶署:掌冶令掌镕铸铜铁器物。”《新唐书》《大唐六典》所记略同,不俱引。官印正属百官仪物,应属少府制作的范畴。这一点和晋代印曹侍御史有一定的渊源,印曹侍御史原也属少府系统,后来御史台独立,少府变为工官,不再有行政权。

孙慰祖引《宋史·舆服志》以说明唐代礼部下有铸印官的说法同样有些疑问。《宋史·舆服志》称:“及得蜀中铸印官祝温柔,自言其祖思言,唐礼部铸印官,世习缪篆……悉令温柔重改铸焉。”但同书又称:“凡车辇、饬器、印记之造,则少府监、文思院隶焉。”具体到北宋,据《文献通考》记载:“凡进御器玩,后妃服饰,雕文错彩工巧之事,分隶文思院、后苑造作所。本监但掌造门戟、神衣、旌节、效庙诸坛祭玉法物,铸牌印朱记。”至宋高宗时,“诏少府监并归文思院”,因而宋印刻款中有少府监造和文思院造两种(见《隋唐以来官印集存》所收拓本)。

礼部和少府监在官印制作方面是如何分工的呢?从礼部的各种职掌来看,均是制定相关制度,并不直接参与具体事务。因而二者的关系应是礼部定制度,如尺寸、材质、钮式、文字等,少府监负责按要求制造。简而言之,礼部掌制度,少府掌制做。关于二者的分工,神宗熙宁五年诏书说的很清楚,诏曰:“内外官及溪洞官合赐牌印,并令少府监铸造,送礼部给付。”宋代属少府监,宋承唐制,唐代属少府监应不会有错。且魏晋时的印曹也属少府,隋唐也不应例外。

关于这一点,宋以后的官印刻款中多有铸造机构一项,这为探求铸印机构的变迁提供了可信的依据。宋代为“文思院”和“少府监”两种,金代官印刻款早期多为“少府监”,但在宣宗南迁开封之后,则多为“行宫礼部造”“内少府监造”。元早期官印有称“少府造”者,其后便称“中书礼部造”了,是在礼部下专设一铸印机构——铸印局,明清延续元朝的制度,但仅称“礼部造”,而不称铸印局造。

由以上所叙可以看出,铸印权由少府转归礼部的时间大约在金末元初。金宣宗南迁后,因少府监人数过少,不再单独成为一衙门,附于礼部,因而有时称“礼部造”,有时称“内少府监造”。元朝建立初期,仿金人旧俗,在礼部设铸印机构,明代正式成立铸印局,清代沿用。(中国文物信息网 程义)