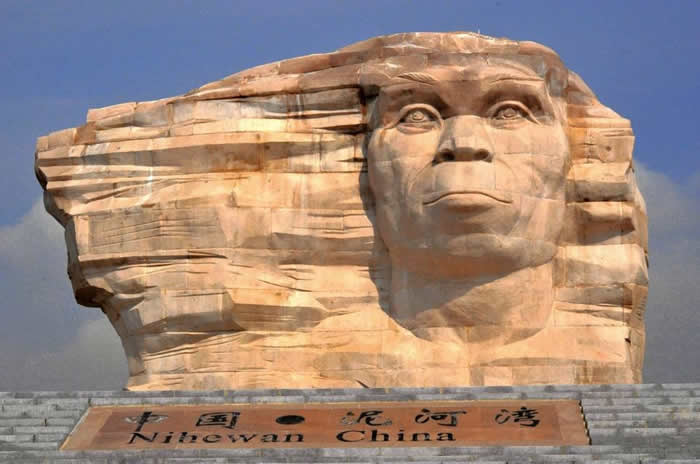

河北省阳原县泥河湾旧石器时代遗址发现始末

河北省阳原县泥河湾旧石器时代遗址(蜘蛛网eeook.com配图)

(蜘蛛网eeook.com报道)据河北省文物局:1911年 法国神甫林懋德利用庚子赔款,在如今的河北省阳原县化稍营镇泥河湾村建立起小巧别致的天主教堂。

1914年 天津北疆博物院创始人,法国古生物学家、考古学家、科学院院士桑志华神甫来到中国,在直隶献县天主教耶稣会的赞助下,开始在山东、河北、山西、陕西及内蒙古等地进行有关生物、地质、古人类、旧石器等方面的调查。

1914年 天津北疆博物院创始人,法国古生物学家、考古学家、科学院院士桑志华神甫来到中国,在直隶献县天主教耶稣会的赞助下,开始在山东、河北、山西、陕西及内蒙古等地进行有关生物、地质、古人类、旧石器等方面的调查。

1921年 3月,桑志华神甫发出《向传教士呼吁》的文章,号召华北的外国传教士收集古生物化石,为即将建立的天津北疆博物院提供实物标本。泥河湾天主教堂神甫文森特率先响应。6月,文森特访问桑志华时,答应将在他寓所(泥河湾)附近沉积物中找到的动物化石交给桑志华。是年,法国神甫文森特(或译为万长春、万桑)开始主持泥河湾教堂的教务。当时,泥河湾教堂隶属宣化教区,宣化县的南屯教堂为总堂。

1922年 北疆博物院在天津建设落成,桑志华为负责人。博物院收集和研究的标本包括地质学、古生物学、动物学、植物学及人类学。1930年,北疆博物院的研究部迁至北平,组建古生物地质研究所,科学标本多留在北疆博物院。

1924年 9月,桑志华从天津出发,经北京、宣化到阳原县(当时称西宁县)泥河湾考察,过下沙沟到泥河湾村。在这次考察中,先后经过或落脚的地方有:下沙沟、泥河湾、天主教堂(当时的神甫姓郭,也对古生物化石感兴趣)、榨草沟、黑坨沟、下沙咀、头马坊、化稍营、洗澡塘(三马坊)、窑头村、东水地、虎头梁、六马坊、东城、土洞、金家庄、西官庄等。是年,文森特离开泥河湾天主教堂转住张家口。这时,他不但对保存动物化石感兴趣,而且有了初步的研究能力。是年,美国地质学家巴尔博在泥河湾考察时,在河湖相地层中发现一批淡水软体动物化石。同年,他在中国地质学会会刊发表《察尔干(Kalgan)地区初步观察》一文。他将泥河湾一带三趾马红土之上,黄土层之下发育的一套河湖相地层分别命名为泥河湾层(下部)和土洞层(上部)。从此,泥河湾被赋予了科学含义,并开始广为人知。是年,桑志华随法国古生物考察团路过张家口,想取回动物化石并得到有关泥河湾附近地势、环境和交通等方面的详细资料。不巧,因文森特外出,不在张家口,他的目的没有达到。是年,德日进路经张家口,与文森特会面,文森特交给德日进水牛角1件、象牙1枚、鹿角1段、犀牛长骨1件,还有一些贝壳化石。这些化石和相关资料促使桑志华等很快对泥河湾进行科学考察。

1925年 4-6月,桑志华在泥河湾进行了更加广泛的科学考察,所到地点有新保安、南屯、泥河湾、下沙沟、和尚坪、水泉、宣化、北水泉、窑子头、西合营、钱家沙洼等。其中,泥河湾和下沙沟是他这次考察的重点。8月,桑志华考察了与阳原盆地相邻的大同盆地,所到地点有大同、辛庄、寺铺、神头、平鲁县、威远堡、红土堡、云阳、高山、宣化等。 9月,桑志华对泥河湾做了短暂的考察,主要目的地是下沙沟。是年,巴尔博在《中国地质学会会刊》发表《桑干河谷的堆积》(The Diposits of Sangkanho Valley)。根据所获动物化石,他把泥河湾层确定为早更新世之沉积。

1926年 10月,桑志华再次考察宣化。

1927年 巴尔博、桑志华、德日进在《中国地质学会会刊》发表《桑干河盆地沉积物的地质学研究》(Geological Study of the Deposit of the Sangkanho Basin)。他们对泥河湾层进行了分层研究,对发现的脊椎动物化石做了简要描述。把泥河湾一带的河湖相堆积统称为泥河湾层,认为其地质时代与欧洲的维拉方期相仿。

1929年 6-8月,桑志华再次考察泥河湾,并到达宣化、南屯、泥河湾、石匣口、东城、竹林寺、榆林关、马圈堡、益堵泉、钱家沙洼、西合营、铁林寺、小五台等地。

1930年 德日进和皮孚陀发表《泥河湾哺乳动物化石》专著,泥河湾哺乳动物群得以确立。该专著记述了来自泥河湾层的哺乳动物化石43种。同时,他们大胆推测,在遥远的早更新世时期,泥河湾地区就可能有远古人类存在。

1935年 法国旧石器考古学家步日耶教授在法国人类学杂志上发表文章,将来自泥河湾下沙沟的一件天然石块误认为是人类加工的"粗糙的手斧",并注意到一些动物骨骼上留有人工打击、修理痕迹,一些骨骼被火烧过。据此,步日耶推断:在泥河湾一带,曾经有过一种人类,"中国猿人"或"其他人类"生活过。在同期杂志上,还刊出了德日进的文章,他认为他不能接受步日耶关于泥河湾存在早期人类的观点,这一推测有待于进一步的工作予以证实。

1937年 裴文中在《早期人类》杂志发表了《中国的旧石器时代文化》(该文也是裴文中1937年在美国费城举行的早期人类国际学术研讨会上宣读的论文),泥河湾是该文的小题目之一。裴文中指出:"步日耶认为德日进从下沙沟采到的一件多面体石块,作为单一的证据还难以肯定在如此古老的时期已有人类活动。中国地质学者和史前学者在不久的将来还有必要对这个地区(泥河湾)进行深入的研究"。实际上,对下沙沟发现的所谓"石器",裴文中是持否定态度的。步日耶是世界旧石器考古权威,又是裴文中的博士生导师,由此显现出裴文中的大家风范。

1938年 5月,桑志华返回法国,定居巴黎,直至1952年去世。

1941年 德日进将泥河湾层区分为上维拉方组和下维拉方组,上部主要由白色黏土构成,下部主要由砂砾构成。

1946年 德日进回国,1951年迁居纽约,1955年去世。德日进将自己最宝贵的年华(23年)献给了中国的地质、古生物和考古事业。同时,他的名著《神的氛围》、《人的现象》等也大都是在中国完成的。

1948年 第十八届国际地质大会在英国伦敦召开,会议建议将原来置于第三纪晚上新世的欧洲的维拉方期改定为第四纪更新世初期。中国的泥河湾动物群与维拉方动物群面貌接近,泥河湾层应该与欧洲的维拉方层相对比。泥河湾层的地质时代被改定为早更新世。

1953年 北京大学开始在泥河湾盆地(大同、阳原)进行地貌教学实习。

1954年 在纪念中国猿人发现25周年大会上,我国地质工作者取得一致意见,把泥河湾层划定为早更新世。自此以后,泥河湾层即成为我国北方,特别是华北地区第四纪初期(早更新世)的标准地层。

1955年 裴文中发表《中国旧石器时代文化》,在谈及中国发现的最古老的石器的注释中,他明确指出:"桑干河夏家沟(下沙沟)曾发现一块石头,有人说它是人工打击的,但实际上只有两点,可能是天然力量碰撞的痕迹"。裴文中非常明确地否定了下沙沟的发现。

1957年 贾兰坡、王建发表《泥河湾期的地层才是最早人类的脚踏地》一文,号召我国旧石器考古工作者到早更新世地层中寻找古人类遗迹。之后,泥河湾盆地成为科学家们寻找古人类文化遗存,追溯人类过去的向往之地。是年,袁复礼将泥河湾层看成完整的地层单位,也分为上下两部分。上部为浅红灰白色黏土,下部主要为沙层和砾石层。

1958年 王乃梁、欧阳青发表《大同盆地东部第四纪沉积与新构造运动表现的初步观察》。是年,北京大学地理系在雁北地区设立野外实习基地,开始对泥河湾一带进行地貌学和第四纪地质学研究。

1959年 10月,高福清在泥河湾村东的白草沟、五泉沟采集到大量哺乳动物粪便化石。是年,裴文中、黄万波在《对于三门系的一些意见》一文中,记述了泥河湾的研究历史,并就泥河湾期与三门期、周口店期的对比提出了明确的意见。是年,袁复礼在《三门峡第四纪地层和其相关的一些地质问题》一文中,把泥河湾层划分为五个亚层,并与三门系进行了比较。

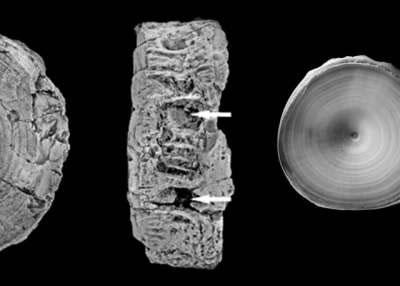

.1961年 杨景春在泥河湾盆地进行了地貌、古地理和第四纪地质学研究,认为早更新世发育的泥河湾湖泊延续至更新世中期才逐渐消亡;泥河湾湖相沉积物的时代,下部属于下更新统,上部应属中更新统。这是首次对作为早更新世的单一地层泥河湾层提出新的意见。杨景春的科学论文《大同盆地东部地貌与第四纪地质》在《北京大学学报(自然科学版)》第1期刊发。

1962年 高福清撰写的《记泥河湾粪化石层》在《古脊椎动物与古人类》第6卷第4期发表。

1963年 7月,王克钧、赵根模、辛永信在泥河湾地区测制了新生代地层剖面,并发现许多新构造运动遗迹现象。是年,王择义、尤玉柱在山西朔县峙峪村发现了峙峪遗址,随后进行的考古发掘发现了极为丰富的石制品和动物化石。从广义的泥河湾概念出发,这是泥河湾盆地首次发现旧石器时代的文化遗存。

1964年 夏正楷在泥河湾盆地进行第四纪地质调查时,在盆地中部虎头梁附近(杏沟)的泥河湾层中发现了丰富的鱼类和植物叶片化石。

1965年 王择义、王向前、武文杰首次在阳原泥河湾盆地进行了旧石器考古调查,在虎头梁一带发现了两处旧石器时代晚期细石器遗址(于家沟65039和台子洼65040地点),并进行了小规模试掘。这是在泥河湾盆地(狭义)获取的第一批有关古人类活动的考古证据。他们成为真正叩开泥河湾盆地古人类活动大门的先行者。同年,他们在虎头梁村东的泥河湾层下部采集了一批鱼类、昆虫和植物化石。

1972年 5月,盖培、卫奇开始进驻泥河湾,进行广泛的旧石器考古、第四纪地质调查、发掘和研究。他们首先在虎头梁一带找到王择义等发现的两个地点,新发现了72117地点,在对上述遗址进行的考古发掘中,他们不但发现了以楔状石核和尖状器为主的大量石器,还发掘出古人类使用过的灶炕,这是在阳原泥河湾一带进行的第一次科学考古发掘工作。6月,盖培、卫奇在泥河湾村的上沙咀自然村发现了一件加工痕迹清楚的石核,认为出土层位为泥河湾层,属于早更新世的沉积物。在早更新世地层中发现石制品的消息披露后,在国内学术界引起强烈反响,吸引了国内许多知名专家前来考察。尽管后来证实这件石制品来自晚更新世的地层,但这一发现激发了人们到更早的地层中去寻找古人类遗迹的热情。同年夏,卫奇、盖培在泥河湾村西0.5公里的泥河湾层中发现了一具完整的纳玛象头骨化石。是年,贾兰坡、盖培、尤玉柱发表了《山西峙峪旧石器时代遗址发掘报告》。他们首次提出:在华北的旧石器时代至少存在两个文化传统,其一是"匼河-丁村系"或称"大石片砍砸器-三棱大尖状器传统";其二是"周口店第1地点(北京人遗址)-峙峪系"(简称第1地点-峙峪系),或称"船头状刮削器-雕刻器传统"。

1973年 春夏之交,黄万波、汤英俊、宗冠福、徐钦琦、邱铸鼎、黄为龙、李凤麟、刘俊英在泥河湾、下沙沟、石匣里、大黑沟、郝家台、红崖村、虎头梁、三马坊、井儿沟等地进行了地质调查,采集到哺乳类和鱼类化石。夏天,卫奇在泥河湾盆地进行考古调查时,在山西省阳高县许家窑村北两叉沟发现了许家窑遗址(73113地点)。是年,盖培、卫奇在发掘虎头梁遗址群的同时进行了考古调查,新发现与虎头梁同时期的遗址6处。他们是八十亩地(73101地点)、大西湾(73102地点)、鬼门关(73103地点)、果树地(73104地点)、马蜂窝(73105地点)和八马坊遗址(73107地点)。是年,杨钟健、裴文中、贾兰坡、孙殿卿视察虎头梁遗址群的发掘工作。

1974年 6月,贾兰坡、卫奇在泥河湾盆地的考古调查中,在河北省阳原县侯家窑村长形沟附近发现了文化遗物异常丰富的侯家窑遗址,即许家窑遗址的74093地点。同年,他们在这里进行了大规模发掘,获得石制品389件,并发现了一个丰富的动物群。同时,袁振新到虎头梁一带考察,在雀儿沟附近的泥河湾层顶部发现了冰缘融冻褶皱,之后发表了《阳原县虎头梁冰缘融冻褶皱的发现和意义》一文。同年,盖培、卫奇继续发掘虎头梁遗址群。是年,盖培、卫奇发表《泥河湾更新世初期石器的发现》一文,该文中石器的出土层位被误定为下更新统。这一报道轰动全国,影响颇大,引起不少中外学者的关注。是年,刘宪亭、王念忠研究了1965年、1972年、1973年在虎头梁附近泥河湾层采集的鱼化石,写出《多刺鱼(Pungitius)在泥河湾层的发现及其意义》,刊登在《古脊椎动物与古人类》第12卷第2期。依据鱼类化石,他们将出产鱼类化石层位的地质时代定为上新世。同年,黄万波、汤英俊以"新生代小组"的名义,发表《泥河湾盆地晚新生代几个地层剖面的观察》的科学报告。

1975年 11月28日,澳大利亚国立大学古人类考察团到阳原县考察,参观了泥河湾和虎头梁遗址。

1976年 3-6月,贾兰坡、卫奇、李超荣在候家窑遗址(74093地点)进行了第二次大规模发掘,发现人类化石9件,石器1300余件,脊椎动物化石20个种属。这是在泥河湾盆地内首次发现古人类骨骼化石。5月27日,贾兰坡到侯家窑考古发掘工地检查工作。6月和1977年10月,卫奇、林圣龙、李超荣、谢廷琦、唐云俊在大同市西郊的青磁窑发掘了一处旧石器时代早期遗址。9月,程国良、林金录、李素玲、梁其平在泥河湾盆地的红崖、小渡口和虎头梁剖面进行了古地磁的采样和剖面测量工作。是年,在阳原县丁家堡水库施工过程中,于桑干河河床底部的全新世地层中发现脊椎动物骨骼和软体动物壳体。杜世昌将采集的动物骨骼送交阳原县文化馆。同年,林懋德修建的泥河湾天主教堂被拆毁。是年,贾兰坡、卫奇发表《阳高许家窑旧石器时代文化遗址》发掘报告。埋藏文化遗物的层位被定为晚更新世,他们指出,许家窑遗址的发现,证明泥河湾层上部还包括了晚更新世的沉积物。同时,进一步强调了华北地区存在的两大文化传统;认为许家窑文化在细石器技术传统上是北京人文化和峙峪文化之间的重要环节。 是年,卫奇撰写的《在泥河湾层中发现的纳玛象头骨化石》一文发表,到目前为止,这是国内保存最完整的纳玛象头骨化石。

1977年 6月,黄宝仁在泥河湾调查中采集到一批介形类化石。 7-9月,吴茂霖、卫奇、林圣龙、李超荣在侯家窑遗址进行了第三次大规模发掘,获得人类化石8件及大量的石器、骨器和丰富的哺乳动物化石。 1977和1978年,汤英俊、胡长康、李功卓、郑清本、尤玉柱、李毅、李强在蔚县东陡壁发现了一处早更新世哺乳动物化石地点,采集到一批哺乳动物化石。同年,贾兰坡教授等发表《许家窑遗址1976年发掘报告》。是年,盖培、卫奇发表《虎头梁旧石器时代晚期遗址的发现》一文,该文分析研究的石器标本来自虎头梁遗址群的9个地点。

1978年 8月21日,尤玉柱、汤英俊、李毅在大田洼台地进行第四纪地质调查时,在官厅村北小长梁的早更新世地层中发现了石制品和哺乳动物化石。同时他们在小长梁遗址的东侧找到了同层的后石山遗址。这是泥河湾盆地首次在早更新世地层中发现距今100万年以前的旧石器时代文化遗物,对于泥河湾盆地旧石器考古研究而言,这一发现具有划时代的意义。同年,郑绍华参加了泥河湾地区地层及古生物考察,采集到一批小哺乳动物化石。参加野外工作的还有汤英俊、尤玉柱、李毅和李强等。

1978-1980年间,王强、王景哲在阳原、蔚县盆地的12个地质剖面和2个化石点采集了大批介形虫、有孔虫化石样品。是年,程国良、林金录、李素玲、梁其平撰写的《泥河湾层的古地磁学初步研究》在《地质科学》第3期发表,使磁性年代学手段首次应用于泥河湾层年代学研究中。是年,卫奇发表《泥河湾层中的新发现及其在地层学上的意义》一文。他提出泥河湾层的上部属于上更新统,命名为"许家窑组";下部地层划归"泥河湾组";指出两组之间应该有属于中更新统的地层。明确提出了泥河湾层的三分方案。

1979年 中国第四纪地质委员会第三届学术讨论会在北京召开,会前,组织了为期3天的泥河湾地质之旅,代表们参观了小长梁、下沙沟、大黑沟和红崖等旧石器文化遗址和地质剖面。裴文中、贾兰坡、刘东生、施雅风、王乃梁等参加了地质旅行并出席了会议。是年,贾兰坡、卫奇、李超荣发表了以《许家窑旧石器文化遗址1976年发掘报告》为题的报告,重点对出土的古人类化石和动物群进行了报道。尤玉柱等发表《桑干河畔的早期祖先踪迹--记泥河湾地区旧石器的新发现》。尤玉柱等发表《泥河湾组小长梁遗址的发现及其意义》。

1980年 夏天,国家地震局地震地质大队协作组李鼎容、王安德、谢振钊、王焕贞、李华章、刘清泗、金钊、袁国娴等在泥河湾进行了地震地质及古地理调查,在西窑子头三趾马红土中发现了一批哺乳动物化石。同年,尤玉柱、汤英俊、李毅撰写的《泥河湾组旧石器的发现》发表。依据古地磁资料推测,小长梁遗址的年代可能超过200万年。著名的旧石器考古学家、第四纪地质学家裴文中、贾兰坡、吴子荣、袁宝印对这一重大发现进行了论评。吴茂霖对1977年发现的8件人类化石进行了研究,科研成果《许家窑遗址1977年出土的人类化石》在《古脊椎动物与古人类》第18卷第3期发表。

1981年 5-6月,卫奇、孟浩、成胜泉、王秋元、胡锡奎在泥河湾一带旧石器考古调查时,在钱家沙洼发现桑干河大角鹿的一个头骨。同时在东谷坨村西北的许家坡发现了文化层甚厚、文化遗物非常丰富的东谷坨遗址。这一发现极大地丰富了大田洼台地以小长梁遗址为代表的早期遗址群。同年,卫奇、孟浩、成胜泉、王秋元、胡锡奎等对东谷坨遗址进行了考古发掘,并在附近发现了霍家地和麻地沟A遗址。贾兰坡到工地考察东谷坨发掘工作。

1982年 7月,河北省人民政府将泥河湾盆地的泥河湾上沙咀遗址、小长梁遗址、侯家窑遗址和虎头梁遗址公布为河北省第二批重点文物保护单位。

同年,李毅、计宏祥、汤英俊、王秋元在蔚县东窑子头的大南沟调查、发掘,获得了一批哺乳动物化石。

1983年 9月7-9日,谢飞陪同贾兰坡、卫奇到张家口地区文化局、阳原县政府联系泥河湾旧石器考古工作。8日到东谷坨遗址考察。之后至9月27日,谢飞、成胜泉参加了卫奇主持的东谷坨遗址发掘工作。同时,谢飞在东谷坨遗址独立发掘探方一个,标本带回河北省文物研究所。这是河北省文物研究所第一次参加泥河湾旧石器遗址的发掘工作。10月4-15日,谢飞、成胜泉住大田洼,对泥河湾、下沙沟、大田洼一带的旧石器遗址和地层进行考察。同年,卫奇在大田洼通往岑家湾、油房村的道路东侧,在黄土底部找到了西沟遗址。是年,尤玉柱研究了山西大学历史系考古专业教学实习过程中在小长梁遗址采集的石制品后,发表了《河北小长梁旧石器遗址的新材料及其时代问题》一文,把小长梁遗址的年代改定为距今约100万年或稍大于100万年。

1984年 5、6月,谢飞对泥河湾上沙咀的正沟(即泥河湾或上沙咀遗址)进行了考古发掘。这次发掘既没有发现动物化石,也没有找到任何石制品。

同年,谢飞、成胜泉等对岑家湾遗址进行了试掘,在文化层中发现一批石制品和少量动物化石。通过发掘,对岑家湾遗址有了较为全面的了解。7-8月,谢飞、成胜泉等在板井子遗址(杨家西沟)进行了试掘,查明文化遗物来自桑干河第三级阶地堆积。谢飞、成胜泉等在杨家沟遗址进行了试掘(当时统称板井子遗址),其文化层所处地层和地貌部位与板井子遗址相当,但沉积环境有所变化,位置更近于阶地后缘。6月,卫奇在大田洼一带进行考古调查时,发现马梁遗址。6月,阳原县文物保护管理所成立,阳原县的文物保护工作得到加强,尤其是大大促进了泥河湾旧石器考古调查、发掘和研究工作的顺利开展。

6 -12月,谢飞、成胜泉在下沙沟村设置工作站,组织8名技工(王文全、白瑞安、袁贵喜、张清富、陈桂喜、苗世胜、李国兴、曹义富),在泥河湾盆地进行了大规模的旧石器考古专项调查,几乎走遍了桑干河南北。发现了益堵泉、岑家湾、板井子、杨家沟、漫流堡、油房、新庙庄、曹村、平顶村、马鞍山、大底园、红崖等11处旧石器时代遗址遗址。同年,谢飞、成胜泉等在益堵泉遗址的文化层中采集到44件石制品和部分动物化石,根据地层和动物化石,初步认定其属于旧石器时代晚期。卫奇、李毅、成胜泉等在东谷坨、小长梁一带进行旧石器考古工作,发现了山神庙咀遗址,其时代与附近的小长梁遗址或东谷坨遗址相当。同年夏,蔡保全在稻地、红崖等剖面下部发现丰富的小哺乳动物化石。

1985年 谢飞、成胜泉组织泥河湾旧石器考古调查时,在东谷坨遗址西北发现了飞梁遗址,其地层和时代与东谷坨遗址近同。该遗址所在的位置名曰二伯梁,在1990年中美合作发掘时,卫奇建议取名飞梁遗址。同年夏,谢飞在主持发掘阳原三分沟汉墓的同时,组织了泥河湾盆地西部的旧石器考古调查,发现了西白马营、豹峪和响水沟遗址。8月,谢飞、成胜泉等在西白马营遗址进行了试掘,西白马营遗址的石制品众多,动物化石丰富,文化遗物来自桑干河支流的第二级阶地,是一处非常重要的旧石器时代晚期遗址。11月,谢飞等试掘了虎头梁遗址群的马鞍山遗址,发现一批石制品和动物遗骨。同年,卫奇、孟浩、成胜泉发表《泥河湾层中新发现一处旧石器地点》,依据地层对比和古地磁年代测定数据,他们将东谷坨遗址的年代确定为距今100万年左右。

1986年 5月、谢飞、卫奇、刘源、石金鸣、王峰、成胜泉等一同考察了东谷坨、板井子、新庙庄、虎头梁、西白马营、泥河湾等遗址和地层。7-8月,谢飞、成胜泉等在岑家湾遗址进行了考古发掘。7-8月,谢飞、成胜泉等发掘了油房遗址,发掘面积28平方米。油房遗址出土的动物遗骨很少,石制品却异常丰富,埋藏在晚更新世黄土中,属于旧石器时代晚期细石器工业。7-8月,谢飞、成胜泉等在板井子遗址进行了考古发掘。秋天,谢飞、成胜泉等发掘了西白马营遗址,连同试掘,共揭露探方3个,计76平方米。秋天,谢飞、成胜泉等试掘了籍箕滩遗址。籍箕滩遗址的时代与虎头梁遗址群近同,是与虎头梁隔岸相对,分布于桑干河南岸的姊妹遗址群。秋天,谢飞、成胜泉等对头马坊黑土坡遗址进行了小规模发掘,得知其为新石器时代早期的文化遗存,黑土坡遗址除出土大批细石器工艺制品和骨制品外,还发现了少量陶片。同年,谢飞、成胜泉等在泥河湾组织的旧石器考古调查中,发现了新庙庄北沟、新庙庄大西沟、东防城堡、苇地坡、籍箕滩、保伸观、马家窑、洞沟和黑土坡等遗址。蔡保全在东窑子头泥河湾层剖面的四个层位采集到一批小哺乳动物化石。

1987年 当地信教群众捐资修建起现在的天主教堂。天主教堂的神甫为赵国宪,泥河湾村人,1915年生,1930年习神位,1945年升神甫,1948年入北京辅仁大学,1951年返乡,改革开放后一直主持泥河湾教堂的教务。同年,河北省文物研究所张志、谢飞和张家口地区文化局刘富局长等到阳原县,商谈在泥河湾建立河北省文物研究所泥河湾工作站、筹建泥河湾专题博物馆一事。9月,谢飞委托任亚珊、成胜泉对头马坊黑土坡遗址进行了试掘。

1987-1989年,谢飞、成胜泉等又分三期对籍箕滩遗址进行了考古发掘。同年,卫奇在东谷坨、小长梁一带进行旧石器考古工作时,发现了麻地沟遗址B和麻地沟遗址C。谢飞、成胜泉在泥河湾盆地组织调查时,发现了老官沟遗址。

1988年 4月,卫奇等陪同美国加州大学人类学系杰福德教授考察泥河湾旧石器遗址。5月,谢飞到阳原,和在那里参观考察的美国伊里诺斯大学人类学系仆普会面。陪同客人考察的还有卫奇、董祝安和刘景芝。6-9月,石金鸣、成胜泉对板井子遗址进行了第三次发掘,揭露面积约9平方米,23个水平层。这是旧石器考古发掘新方法在泥河湾首次使用,收到了良好的效果。是年,石金鸣、成胜泉等在发掘板井子遗址的过程中,在附近进行了小规模调查,发现了扬水站、火石沟等旧石器时代遗址。谢飞、成胜泉在泥河湾组织的考古调查中,发现了头马坊遗址。头马坊遗址的文化遗物埋藏在桑干河第三级阶地底部的砂砾层中。同年,陈茅南主编的《泥河湾层的研究》一书出版。

1989年 美国加州大学柯德曼教授、傲得乐博士,印地安那大学凯西·石克、屠尼克来泥河湾进行科学考察,参观了泥河湾、小长梁、东谷坨、马梁、岑家湾等遗址。卫奇、成胜泉陪同美国客人进行了考察。同年,谢飞、成胜泉在泥河湾组织旧石器考古调查过程中,发现了泉家湾遗址。卫奇、谢飞编的《泥河湾研究论文选编》出版发行。该选编收录有关泥河湾的古人类学、旧石器考古学、古生物地层学、古环境和年代学的论文报告60余篇。三川(谢飞笔名之一)发表《泥河湾史话》,文中提出建立泥河湾专题博物馆问题。

1990年 6月,柯德曼、凯西·石克、屠尼克、傲得乐,在卫奇、董祝安的陪同下,访问了河北省文物研究所。他们观察了泥河湾出土的文化遗物,还就有关泥河湾早期遗址合作发掘研究问题进行了讨论。3-7月,卫奇、成胜泉在东谷坨一带进行早更新世旧石器遗址调查时,发现了半山遗址。9月进行了小规模发掘,揭露面积近2平方米。7月,谢飞主持了飞梁遗址的发掘工作,发掘面积约17平方米。参加发掘工作的有中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的卫奇、李超荣、高星、龙凤骧、员晓枫、侯亚梅、董祝安,河北学者李君和成胜泉。美国学者柯德曼、屠尼克、凯西·石克、敖德乐、布朗等参与并指导了发掘工作。这次发掘收获巨大,在考古发掘技术和分析研究方法上,中西方学者有了广泛的交流和对话。同年,在谢飞、李君、成胜泉组织的泥河湾旧石器考古调查中,于盆地中部发表雀儿沟遗址,其文化遗物埋藏在泥河湾层上部。在泥河湾飞梁遗址发掘过程中,布朗和同号文在地质调查中发现郝家台至油房的断层(原来称为油房断层)对泥河湾层扰动甚大,南北两盘存在明显的错动。后来,这一断层被卫奇命名为布朗地层。汤英俊、陈万勇、李毅等在东窑子头一带的地表找到一些石制品,后来发现者又说有一件石核来自地层。计宏祥、汤英俊、陈万勇、徐钦琦、李毅、李炎贤、石金鸣、李君等组成泥河湾综合研究队,在泥河湾、东窑子头一带开展工作。李君、石金鸣、李炎贤发掘了板井子遗址(泥河湾综合研究队的科研课题之一),揭露面积6平方米。

1991年 经国家文物局同意,报国务院批准,中国改革开放以来第一个涉外考古合作项目--东谷坨遗址合作发掘研究开始实施。中方队长贾兰坡,美方队长柯德曼,野外队长卫奇。中方合作单位:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、河北省文物研究所;美方合作单位:加州大学、印第安那大学等。联合考古队于7月1日-8月2日完成了田野工作,发掘面积25平方米,揭露12个水平层。9月,李君、李炎贤再次发掘板井子遗址,发掘面积18平方米。同年,仆普和科特思在小长梁东侧发现了Dong Yang遗址,这是泥河湾盆地内唯一一处由外国人命名并私自发掘的旧石器遗址。1994年,卫奇、李毅、成胜泉在这里进行了试掘,查明其为东梁遗址的错误拼音。同年,卫奇组织的考古调查中,在六马坊村南发现皮裤裆遗址,文化遗物来自泥河湾层,层位与雀儿沟遗址相仿。

1992年 3月,日本同志社大学松藤和人等考察了许家窑、侯家窑遗址。郑绍宗、谢飞、成胜泉陪同考察。4-5月,谢飞、李君在岑家湾遗址采用新的发掘方法,进行了第二次发掘,发掘面积20平方米。6-7月,中美考古队完成了当年的考古发掘工作。中方的卫奇、李炎贤、李超荣、侯亚梅、谢飞、李君、成胜泉参加了发掘工作。贾兰坡考察了发掘工地、参观了附近的旧石器遗址。 8月,中美联合考古队的美方学者第二次访问河北省文物研究所,进行学术讨论、交流。同年夏,技工白日有发现的马圈沟遗址(1991年冬发现化石,1992年春在取化石时找到少量石制品),经谢飞、李君核查认定,并找到了原生层位。同年7月,取掉文化层之上巨厚的堆积物,为来年的发掘做准备工作。谢飞、李君、成胜泉在泥河湾盆地东部组织了考古调查,发现了白土梁、摩天岭、王家梁、张井沟、柳沟、后湾等旧石器遗址。参加调查的技工有王文全、高文太、白瑞安、白日有、石存平等。谢飞、李君、成胜泉对摩天岭和白土梁遗址进行了试掘,发现了一批动物遗骨和石制品。这些遗址的文化遗物埋藏在泥河湾层顶部的第一灰绿层。

1993年 东谷坨遗址被河北省人民政府公布为第三批重点文物保护单位。5-6月,谢飞、李炎贤、李超荣应加州大学和印地安那大学的邀请,赴美进行资料整理和学术交流。9-10月,李君、成胜泉、李英、王恩林在马圈沟遗址进行了发掘,发掘面积20平方米。在发掘的过程中,在发掘坑位南部文化层以下的泥河湾层中,找到部分石制品,由于地处断层附近,地层与马圈沟遗址的剖面不连续,其层位和时代需进一步核查确定。同年,卫奇在大田洼台地进行旧石器时代考古工作时,发现了广梁遗址。

1994年 4-5月,谢飞、赵德润应邀赴美进行学术访问,进一步商洽中美泥河湾旧石器考古合作事宜。8月,日本学者松藤和人率团访问河北省文物研究所,观看标本、进行学术讨论交流。8-10月,李君、王恩林、隆立新,成胜泉对岑家湾遗址进行了第三次发掘,发掘面积104平方米。同年,谢飞、凯西·石克、屠尼克、柯德曼发表《岑家湾遗址1986年出土石制品的拼合研究》。这是石制品的拼合研究在泥河湾、在中国旧石器考古学研究的第一次成功应用。之前,该文在日本《旧石器考古》第49期(1994年)先行刊出。

1995年 11月,日本学者加藤真二到河北省文物研究所,观察泥河湾出土的旧石器石制品。1995-1998年,河北省文物研究所、北京大学考古系合作对于家沟、马鞍山、瓜地梁、姜家梁旧石器、新石器时代遗址进行了大规模的考古调查和发掘。考古领队谢飞,参加发掘的有李君、梅惠杰、成胜泉、王幼平、孙秀丽、刘利红、何嘉宁等。夏正楷、李月丛、童国榜在于家沟剖面采集了孢粉等环境样品。

8-10月,谢飞、李君、梅惠杰、王幼平、王恩林、成胜泉等开始发掘姜家梁新石器时代遗址、墓地和虎头梁遗址群的于家沟等遗址。同年,谢飞、王幼平、梅惠杰对雀儿沟遗址进行了小规模试掘,揭露面积约16平方米。

1996年 许家窑、侯家窑遗址被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。6-8月,中美泥河湾联合考古队发掘了飞梁遗址。美方人员有柯德曼、屠尼克、凯西·石克、金梦丝等;中方人员有谢飞、李君、梅惠杰、石金鸣、朱晓东、程新民、戴谦越、隆立新、成胜泉。发掘过程中,张森水到工地检查指导发掘工作。9月,日本松藤和人、韩国李鲜馥等学者参观考察了于家沟、马鞍山、姜家梁考古发掘工地,并考察了泥河湾、板井子、马圈沟、东谷坨、侯家窑等遗址。谢飞、王幼平、成胜泉陪同参观。

相关报道:泥河湾挑战人类起源地

(蜘蛛网eeook.com报道)据人民日报:站在河北阳原县的小长梁遗址的立碑处远眺,泥河湾村隐约可见。这是一个仅有百户人家的普通小山村,在中国大多数公众的认知世界里,这个湾显然没有南泥湾有名。然而以此命名的“泥河湾盆地”、“泥河湾古湖”、“泥河湾层”、“泥河湾动植物群”、“泥河湾文化遗存”却是世界古人类研究领域无人不知的概念。东非的奥杜维峡谷是目前世界公认的人类起源地,那里出土的猿人化石距今233万年,而泥河湾遗址群多年的考古发掘表明,人类在200万年前后已经生活在亚洲,而且绵延不断……

世界的眼光从未远离

很难想象眼前的这些崇山峻岭之内遍布着40余处百万年以上的早期人类遗址,而这样的遗址全世界仅有53处。你更难以想象200万年以前,这里是一个面积达到9000多平方公里的大湖——湖中鱼虾成群;湖边有广阔的森林,大量哺乳动物在这里繁衍生息,古人类也在这里繁衍生活。大约在一万八千年左右,由于造山运动,湖底上升,交错移动,湖水大部分流走,大湖逐渐消退,泥河湾地层裸露出来。

时间定格在上世纪20年代,来泥河湾村传教的法国传教士文森特,在村子周边发现了大量的贝壳、蚌类、哺乳动物化石。1924年,闻讯赶来的法国古生物学家德日进、桑志华和美国地质学家巴尔博随即在泥河湾村附近进行了地质考察,拉开了泥河湾科考研究的序幕。从那时起,世界的眼光再未远离。

上世纪30年代,泥河湾地层、泥河湾动物群先后被命名,并得到国际认可。在1948年的第18届国际地质大会上,泥河湾地层被确定为第四纪标准地层。“全世界公认的第四纪标准地层只有两处,一处在泥河湾,另一处在欧洲的维拉佛朗期,而泥河湾剖面最多、保存最完整。这正是泥河湾吸引世界的原因之一。”古稀之年的中国科学院研究员卫奇告诉记者。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所因为名字太长,一般被大家简称为“双古所”,他们是中国古人类研究的主力军,卫奇正是其中的一员。从1972年到泥河湾进行研究算起,他和这里的缘分已有40年。1999年,为了便于在泥河湾遗址实地进行调查研究,他举家迁到泥河湾小长梁遗址所在地东谷坨村定居,十几年研究从未中断。“我刚迁到这里来的时候,当地人讲我是他们见过的最黑的人。后来在这里做研究的人越来越多,老乡才讲,原来还有比卫奇更黑更丑的人。”

新中国成立后,国内的地质、考古专家杨钟健、裴文中、贾兰坡、刘东生院士等都来泥河湾进行过学术研究,使泥河湾的科学价值越来越显现。而具有划时代意义的考古发现是在1978年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的尤玉柱、汤英俊和李毅,在桑干河南发掘了与泥河湾村相对应的小长梁遗址。经测定,这个遗址距今136万年,属于旧石器时代的早期。小长梁因此成为东北亚北部确知的最早的人类遗址。

泥河湾不是单一的遗址,而是由数十处旧石器时代遗址构成的遗址群,涵盖了旧石器时代早、中、晚期。这些遗址包括了200万年左右的马圈沟遗址、170多万年前的黑土沟遗址、136万年前的小长梁遗址,100万年前的东谷坨遗址、10万年前的侯家窑、1万年前的虎头梁遗址。“可以说,泥河湾记录了早期东方人类文化与技术演变的众多环节,这是世界上许多遗址所不具备的,对于古人类学家和旧石器的考古者来说,这是最好的研究基地之一。”作为多项考古发掘的亲历者,河北省文物局副局长谢飞对泥河湾青睐有加。

目前世界研究旧石器时代有三个热点地区,非洲、西欧和东亚。“就国家而言,中国古人类研究的材料得天独厚,任何一个人要想研究旧石器时代,都不能避开中国,而在中国,泥河湾无疑是最不能被忽视的。至今已有50多个国家的1000多名考古学家来此考察研究,泥河湾遗址群已成为中外考古专家研究世界古人类的文化宝库。”阳原县委书记王彪说。

探索人类进化的另一路径

人类起源于非洲如今已经是共识。然而我们不知道的是,直到上世纪50年代之前,人类起源于亚洲还是学术的主流,上世纪后半程,随着在非洲发现越来越多的古人类化石,非洲起源说才被广泛接受。但如果在中国在亚洲也发现两百万年左右的人类化石,自然会增加人类起源的另一种可能性。

截至目前,国际公认的泥河湾的人类活动遗址可以追溯至170万年以前,有些学者认为甚至可以追溯到200万年以前。这个年代也正是人类起源的重要阶段。正因如此,泥河湾每一次的考古发现,都吸引着中外媒体的眼球,英国《自然》杂志、美国《科学》杂志相继发表论文。英国BBC广播电台、美国国家地理杂志等均曾对泥河湾进行过系列报道,而越来越多的国际学术会议也选择在了泥河湾。

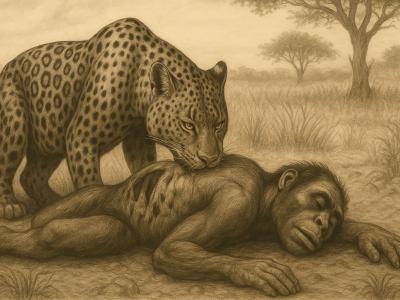

今年6月,河北省投资4000万元建设的泥河湾旧石器博物馆正式对外开放。进入博物馆我们首先碰到的就是马圈沟遗址发掘现场。2001年6月,谢飞带领河北省的考古人员在这里进行了发掘,共发现7个文化层,其中在第三文化层发现了200万年前后古人类进食的生活遗迹。猛犸象骨骼、石制品、动物遗骨和天然石块散落在探方内,在很多动物的骨骼上保存有十分清晰的砍砸和刮削的痕迹,其中一件燧石刮削器恰巧置于一条肋骨上。“这组文化遗物的分布状态,揭示了当时人类、石制品和动物遗骨间的内在联系,因而被大家形象地称为人类最早的盛宴。”

“没有在泥河湾发现猿人化石,这是目前最大的遗憾,也是我们面临的最大挑战,但随着科学技术水平的提高,多学科的紧密合作,包括更大规模考古发掘的开展,我们相信,这只是时间问题。”连续两年在麻地沟遗址做考古发掘的中科院“双古所”的裴树文博士,和他的前辈一样准备将自己的研究扎根在泥河湾。

任何的发现都是可遇不可求的,都需要水到渠成。1929年12月2日,中国古人类学泰斗裴文中在北京周口店发现了第一颗北京猿人头盖骨,被称为旧中国科学界的“第一块世界金牌”。80年过去了,人类起源之谜的探索不减反增,科学家在泥河湾的探索也不减反增,我们也有理由相信泥河湾会带给世界更多的喜出望外。

相关报道:泥河湾,东方人类的伊甸园

(蜘蛛网eeook.com报道)据河北工人报:人从哪里来?我们的祖先来自何处?这一直是个颇具争议而又略带神秘色彩的话题。从上世纪到现在,考古学家对人类起源探索的步伐从欧洲到东方,直到最终定格非洲。百年来,人类的认识因一次又一次的考古发现而不断深入和变换。

泥河湾或许会又一次改变人们公认的看法。从上世纪20年代到现在,泥河湾的每一次发掘,都能引起世界的瞩目,这不仅是因为其保存了丰厚的历史遗迹,更因为很有可能在泥河湾,孕育着人类的另一个“伊甸园”。人类不仅可能从东非的奥杜维峡谷走来,也有可能从中国的泥河湾走来。

东方的“奥杜韦”峡谷

非洲“奥杜韦”,是目前世界公认的人类起源地。然而直到上世纪50年代之前,人类起源于亚洲还是学术的主流,上世纪后半程,随着在非洲发现越来越多的古人类化石,非洲起源说才被广泛接受。

如果在中国在亚洲也发现距今两百万年左右的人类化石,人类起源说自然会增加另一种可能性。泥河湾就因这样特殊的地位,被推到了历史的前台。自上世纪20年代被外国传教士发掘,世界的眼光就从未远离。

泥河湾就这样被认可了。上世纪30年代,泥河湾地层、泥河湾动物群先后被命名,并得到国际认可。在1948年的第18届国际地质大会上,泥河湾地层被确定为第四纪标准地层,成为和欧洲的维拉佛朗期齐名的完整地质层。而泥河湾则显得更具有代表性,它的地层剖面最多、保存最完整。这正是泥河湾吸引世界的原因之一。

“我们于1965年发现了旧石器时代晚期虎头梁遗址群,1974年找到了旧石器时代中期的侯家窑遗址,1978年发现了旧石器时代早期,属早更新世的小长梁遗址。这样,基本构筑起泥河湾旧石器时代早、中、晚期文化的时空框架。可以说,泥河湾记录了早期东方人类文化与技术演变的众多环节,这是世界上许多遗址所不具备的,对于古人类学家和旧石器的考古者来说,这是最好的研究基地之一。”省文物局副局长谢飞说。

据谢飞介绍,从1983年开始,我省研究人员就进驻泥河湾,参与并主导泥河湾旧石器考古的调查、发掘与研究工作。统计结果显示,在阳原县境内,仅造册登记的旧石器文化遗址就有105处,其中早期26处,中期13处,晚期66处,还不包含有待确认和部分新发现的遗址。其中,马圈沟遗址的发掘将泥河湾盆地古人类活动的历史推前到距今200万年前后。

泥河湾的出现让人类起源再一次变得扑朔迷离。目前,泥河湾已经成为世界上探索人类起源及其演变的经典地区;成为世界上古人类文化遗址分布最为密集的地区;成为世界上旧石器文化最为连贯、考古序列最为完整的地区。因此,科学家们把泥河湾称为“东亚地区的奥杜韦峡谷”、“东方人类的故乡”。

人类进化的另一种可能性

正因为与非洲的“奥杜韦”有着诸多相似之处,考古学家才相信泥河湾的价值,愿意倾注大量的心血。新中国成立后,每一次发掘泥河湾,都会有一个突破。

谢飞说,虎头梁遗址群的面世揭开了古人类活动序幕,侯家窑遗址的发现初步建立起泥河湾与中国猿人文化的内在联系,而小长梁遗址的发掘研究,则可以看作泥河湾旧石器考古发展史上的里程碑。

而且他认为,泥河湾的发现不仅使得中国旧石器考古区系类型学研究和建立成为可能,而且在新材料不断出现的情况下,使中国旧石器考古区系类型得到进一步完善,也为中国猿人及其文化的来源和去向找到了答案。

在泥河湾,人类留下了诸多活动的遗迹。马圈沟就是其中一个实例。马圈沟遗址位于阳原县大田洼乡岑家湾村西南,是一个峡谷,悬崖峭壁高达数丈,这个遗址共发现7个文化层,其中第三文化层是古人类进食的生活遗迹。在探方内散落着以象骨骼为主,间有石制品、动物遗骨和天然石块构成的遗物密集分布区域。骨骼分布集中而无序,中间散落着一些石核、石片、刮削器等“餐具”。另有3件石锤在外围分布,考古学家认为,石锤是用来制造“餐具”的。因而,这个遗址又被形象地称为“远古人类的餐厅”。

“在泥河湾,当我们发现马圈沟遗址时,我们推测其年代当在距今150万年前,并相信更早的古人类遗存肯定存在。当我们发掘完第三文化层后,发现了距今近200万年的人类餐食遗迹、完美的大象脚印和众多的石器,我们推测仍有更早的人类文化遗存存在。结果在其下又找到第四、第五、第六和第七文化层,使得古人类在泥河湾活动的历史进一步推前。”谢飞说。

然而,令人遗憾的是,泥河湾至今没有发现猿人化石。这也是当前考古学家最大的梦想。“如果发现猿人化石,那么泥河湾将为人类的进化提供另一种可能性。”谢飞说,“随着科学技术水平的提高,多学科的紧密合作,包括更大规模考古发掘的开展,我们相信,这只是时间问题。”许多考古学家对泥河湾的未来充满信心。

保护和开发有了“标尺”

虽然泥河湾发掘研究工作取得了举世瞩目的成绩,在国内外产生着越来越大的影响,但是,无论在考古调查发掘研究,还是在遗址群保护管理、宣传教育以及基础设施建设等方面,泥河湾遗址群与它应有的地位和影响仍存在很大差距。

人才匮乏,学科分散,形不成合力,是泥河湾面临的首要问题。面对庞大的泥河湾遗址群和方方面面研究课题,省文物研究所只能安排2至3人从事或参与泥河湾的研究,而且为数不多的从事泥河湾研究的学者也正在面临不断流失的危险。

而又由于经费不足,考古发掘不够系统,泥河湾遗址的课题研究往往形不成整体和规模效应,这使得泥河湾遗址群所蕴含的人类起源、生物进化、地质演变、气候变化等方面的深层次奥秘也不能够全面揭示。

在谢飞看来,中华文明的根系在泥河湾,正是有了距今200万年的文化积淀,才促使中华文明在这里形成有了可能。因而进一步挖掘和探索泥河湾,其意义不言而喻。

为了解决这类问题,更好地开发和保护泥河湾,省文物局近年来实施了一系列措施,包括建立泥河湾博物馆、筹备泥河湾申报世界文化遗产等。近日,《泥河湾遗址群保护总体规划纲要》(以下简称《纲要》)发布,更为泥河湾遗址群未来的保护与开发,提供了一个“标尺”。

根据《纲要》要求,在泥河湾规划区内,要对118个古遗址点划定保护范围和建设控制地带,进而为遗址保护提供法律法规依据;制定近期与中长期保护规划,对泥河湾遗址群保护构建监测系统;参照地质公园模式,选择重点片区建设遗址公园。

《纲要》计划分3期在大田洼遗址保护展示区构建一座“时空隧道”,全部用玻璃纤维等建材沿山脊修建,这个隧道将距今166万年的马圈沟遗址、距今100万年的东谷陀遗址、距今70万到80万年的马梁遗址、旧石器中期的后沟遗址、旧石器中晚期的西沟遗址以及旧石器晚期的油坊遗址、新石器龙山文化的周家山遗址串联起来,周边再配合古人类生活场景复原等展示手段,游人在这里可以体验人类在200万年进程中的不同场景。

“省文物局与中科院正在积极筹划建立以泥河湾遗址群为研究课题的‘东方人类探源’工程,泥河湾的研究已上升为国家级层面。”谢飞说,未来,来自全国及海外考古界的专家将对泥河湾遗址群进行全面研究。

1929年12月2日,中国古人类学泰斗裴文中在北京周口店发现了第一颗北京猿人头盖骨,被称为旧中国科学界的“第一块世界金牌”。80年过去了,人类起源之谜的探索不减反增,科学家在泥河湾的探索也不减反增,我们也有理由相信,通过一代代考古学家的努力,泥河湾会给中国科学界赢得荣耀,也会带给世界更多的意外。

相关报道:泥河湾遗址,从小村庄到大文化的跨越

(蜘蛛网eeook.com报道)据河北工人报:泥河湾,这个位于桑干河畔只有90多户人家的小村庄,自上个世纪被考古学家撩开了面纱后,就开始成为一个文化名词。在几乎蔓延了一个世纪的科研考古过程中,不断被发现的遗址证明了在这块古老的土地上,远古人类的活动从未间断,并形成了贯穿整个新旧石器时代的考古文化序列。

随着小长梁遗址、马圈沟遗址、飞梁遗址、岑家湾遗址、虎头梁遗址、马家窑遗址等遗址考古工作的不断深入,泥河湾呈现在世人面前的不再是一个平面的图画,而是一个人类发展的立体构架。

我们仿佛可以看到,200万年前,水源丰沛的泥河湾古湖泊锁定了生命的脚步,鱼虫鸟兽,松柏杉乔,鹿猪马象等生物在这里相互斗争、相互依赖,缔造着生命进化和文化发展的宏厚历程。但沧海桑田,仿佛一夜之间,湖泊逃遁了,生命暗淡了,只剩下了无数“土龙骨”和远古人类活动的遗迹被岁月深埋。

2012年6月9日,阳原泥河湾博物馆开馆,我国第一个全面展示旧石器时代人类活动和完整揭示旧石器、新石器时代人类发展序列的博物馆面世,那些曾经掩埋于时间尘埃中的遗迹向世界展示着人类起源和演变的全过程。

在这个时候,泥河湾所代表的已经不再是它的科研考古意义,还有深藏其后必须被传承的远古人类的文化与血脉。

随着国家对泥河湾文化的重视和宣传,如何用世界的眼光来重新定位泥河湾,打造世界品牌,已经成为当地政府的一项重要任务。

开发和利用泥河湾遗址群的各类规划纷至沓来,阳原县政府给自己制定了一个宏伟的目标,就是努力把泥河湾打造成世界旧石器文化科研考古、科普教育、实习实践、爱国主义教育基地和东方人类寻根圣地,带动区域内的特色文化旅游发展,推动区域经济发展。

在这个目标之下,泥河湾开始承载更多的重量。

文化之重:储存远古人类足迹的史书

其实承载这份重量的,并不是这个叫做泥河湾的小村子,而是以它命名的“泥河湾遗址群”。

遗址群被发现之前,在泥河湾世世代代生活的老乡们,并不知道偶尔被自己从土里刨出来的“土龙骨”和长满荒草的土层上记载着人类演化的密码,更无从预知,有一天泥河湾会成为蜚声中外的古地质、古生物、古人类研究的圣地。

对于没有文字记载的远古文化,考古是解读它们的最好方式。随着考古学者的足迹,我们翻阅着生命的沧桑巨变,感受泥河湾文化所承载的重量。近百年来,被考古叩开大门的泥河湾不断刷新着世界的目光:

1965年,中国旧石器考古学家在泥河湾发现了旧石器时代晚期虎头梁遗址群。

1974年,找到了旧石器时代中期的侯家窑遗址。

1978年,发现了旧石器时代早期,属早更新世的小长梁遗址。这样,基本构筑起泥河湾旧石器时代早、中、晚期文化的时空框架。

自1983年始,河北省研究人员进驻泥河湾,开始参与并主导泥河湾旧石器考古的调查、发掘与研究工作。先后发现并发掘了岑家湾、板井子、新庙庄、油房、飞梁、西白马营、籍箕滩、于家沟、马鞍山、姜家梁、二道梁、侯家窑和马圈沟等遗址。其中,马圈沟遗址的发掘将泥河湾盆地古人类活动的历史推前到距今200万年前后。

泥河湾出土了古人类化石、动物化石、各种石器总计达到数万件,几乎记录了人类的起源和演变的全过程。泥河湾遗址群迄今共发现命名的遗址150多处,其中百万年以上的遗址有40处,其密度之高,年代之久远,在世界上并不多见。

2000年,在中国考古学术界评选的“中国20世纪100项考古大发现”中,泥河湾遗址群的考古发掘研究被列为百项之首。2001年泥河湾遗址群被列为全国重点文物保护区,2002年泥河湾被列为国家级自然保护区。让人瞩目的考古研究也使泥河湾享誉世界,至今,已经有50多个国家1000多名考古学家前来考察。

在北京中华世纪坛象征中华民族发展的270米的青铜甬道上,泥河湾的小长梁遗址作为见证中华大地古人类最早的发祥地,被镌刻在了第一个台阶上。

考古困境:艰难之中的坚持

但即使这样的辉煌也不能让人忽略之前泥河湾考古工作面临的困境,由于泥河湾遗址群面积庞大,数量众多,无论在考古调查发掘研究,还是在遗址群保护管理、宣传教育以及基础设施建设等方面,都显得力量不足。

省文物局的一位专家告诉记者,受诸多因素制约,泥河湾遗址整体性保护工程仍未能全面展开,由于没有专人看护,很难保证遗址的安全,加上雨水冲刷等自然因素影响,遗址损毁非常严重。

之前对泥河湾文化的宣传力度不够,科普水平较低,在当地,百姓对于泥河湾文化的认知并不清晰,那些专业深邃的考古名词对他们的生活掀不起太多的触动,对于遗址的保护也无从谈起。而基础设施薄弱,保护设施滞后,形不成宣传教育和特色观光旅游的大气候,也制约着泥河湾的科学研究、文化旅游等产业发展。

比损毁更令人担忧的是对遗址考古研究工作的滞后,省文物局副局长谢飞说,泥河湾遗址群的考古调查、发掘与研究,涉及到东方人类探源重大学术问题,而主要承担该工作的省文物研究所只能安排2至3人从事或参与泥河湾的研究,由于科研力量分散,工作规模偏小、范围不足,课题研究不集中等因素,形不成整体和规模效应,对遗址文化内涵缺乏系统化研究,古人类活动的直接遗存发现和研究进展缓慢,泥河湾遗址群所蕴含的人类起源、生物进化、地质演变、气候变化等方面的深层次奥秘还不能够全面揭示。

在泥河湾找到人类化石,一直是国内外考古人的梦想,对此谢飞表示,此前以河北考古人为主的泥河湾发掘早已取得多项重大成就,但这还不够:“应该有个长期规划,需要一个比较大的国家项目来支撑。”

这个项目就是省文物局与中科院筹划“东方人类探源工程”,目前,“东方人类探源工程”作为国家项目已经启动,进入前期工作;泥河湾古人类研究中心项目已由中科院双古所着手设计,计划明年开工;考古发掘工作继续推进,今年先后有30多批次,300多名专家学者前来考古发掘,特别是在照坡遗址发现了推测约为130万年前远古人类有意识铺砌的砾石面,目前国内外专家正在探究砾石面的性质,一旦确认,必将轰动世界,是泥河湾作为人类起源的有力佐证。

也许不久,泥河湾将再次引来起世界震惊的目光。

考古遗址公园建设:开发保护能否双赢?

将泥河湾的保护升位于国家战略,纳入国家财政的盘子中,将其打造成世界唯一能全面展示东方人类发生、繁衍、演进的宣传教育基地和观光旅游目的地,则是泥河湾人逐渐形成的大视野和长远眼光。

因为只有如此,才能达到文化遗产的最终目标,即文化遗产的生命得到最大限度地延续,保护工程促进区域经济文化的可持续发展,保护成果服从服务于经济社会的发展。

目前,《泥河湾遗址群保护总体规划》纲要已获国家文物局正式批复,被纳入国家大遗址保护项目库,规划位于国内前列的旧石器博物馆已经落成。阳原县正在着力研究打造“泥河湾国家考古遗址公园”和申报“世界文化遗产名录”。

“国家考古遗址公园建设是大遗址保护的最高层次,遗址公园的建设是文物保护、利用、展示、科研考古的综合平台,并会给当地民众带来福祉,国内大明宫遗址建设就是一个典范。”谢飞表示。

依托泥河湾国家考古遗址公园建设,阳原县也加快了泥河湾文化旅游产业开发的步伐,正规划投资66.4亿元,实施包含泥河湾大遗址保护、泥河湾旧石器遗址公园、温泉城、泥河湾休闲度假区、泥河湾旅游道路建设等多个子项目为主的泥河湾文化旅游保护开发项目。

同时,阳原还实施了旅游线路推广工程,以泥河湾博物馆和旧石器考古遗址公园为龙头,旅游专线串联主要遗址群,统筹开发三马坊温泉,把泥河湾打造成世界旧石器文化科研考古、科普教育、旅游度假胜地。

为更好地保护遗址群,阳原申报成立泥河湾专门保护管理机构,以便对整个泥河湾保护、开发、利用进行全面管理。

按照“保护为主、合理利用、传承发展”的理念,阳原正在深入挖掘泥河湾文化内涵,加大科研考古力度,真正确立泥河湾文化在世界考古界的地位;加大保护力度,科学系统地对遗址群进行保护;加大利用力度,重点是在现有博物馆基础上,建设国家考古遗址公园。“三个加大”围绕着一个目标,就是努力把泥河湾打造成世界旧石器文化科研考古、科普教育、实习实践、爱国主义教育基地和东方人类寻根圣地,带动区域内的特色文化旅游发展,推动区域经济发展。

这种从地方眼光向世界视野的转变,给泥河湾带来的,也许会是开发和保护的双赢局面。