还原一个恐龙世界

恐龙属种层出不穷

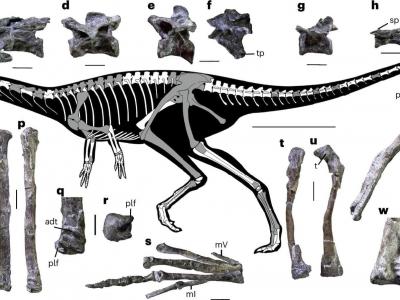

诸城恐龙化石群以大型植食性恐龙———鸭嘴龙为主,但随着发掘的深入,越来越多的恐龙新属种重见天日。经参加发掘工作的中国科学院著名恐龙专家赵喜进教授、徐星教授鉴定,诸城恐龙涧发现的恐龙属种至少已达10个,包括三种大型角龙,两种暴龙,至少两种以上的鸭嘴龙,以及甲龙、虚骨龙等。其中,超大个体的鸭嘴龙化石骨架,北美地区以外首次发现的大型角龙类化石,完整的原角龙类化石骨架,以及较完整的大型暴龙类化石等重大发现,均填补了恐龙研究领域的空白。还有许多新的化石或个体等待恐龙专家进一步鉴别方能确定属种。此外,还发现了恐龙脚印和同时期的龟鳖、蚌类化石存在。

恐龙新属种的发现极具科考价值。特别是首次发现的大型角龙类化石,对研究晚白垩纪恐龙迁徙意义重大。此前大型角龙类化石只在北美地区有所发现,而诸城恐龙涧发现的大量大型角龙类化石,打破了恐龙学界关于亚洲没有大型角龙的猜测。科研人员不久前在这里发现了一具非常完整的角龙颈盾,据此推断,这具角龙仅头部就有两米多长。此外,这里还产出一具完整的原角龙类幼龙化石骨架,个头虽小,但如此完整的原角龙类化石骨架在世界上还是首次发现。中科院徐星教授和中国地质科学院姬书安教授认为,在北美以外地区发现大型角龙类化石意义重大,对于研究白垩纪晚期亚洲、美洲两大洲的古地理、古气候、古环境变迁以及古生物群进化、迁徙,特别是恐龙迁徙的规律,都具有十分重要的科考价值。

多彩地质令人惊叹

随着化石地层发掘的逐步深入,一些典型而多彩的原始地质地层展示在世人面前,不由令人惊叹大自然的巧夺天工。

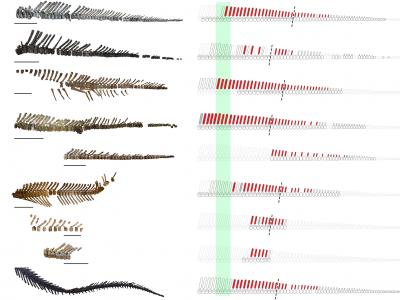

诸城恐龙涧一带的地层是晚白垩纪王氏群的地层,距今约八千万年左右,主要为一套灰紫色的粉砂岩、砂岩和砂砾岩,夹有数层灰绿色、黄绿色、灰黑色砂岩和砂砾岩。砂岩中有河道沉积结构。砾石的成分复杂,大小不一,分选性差。这套地层中无脊椎动物化石十分稀少,偶见双壳类化石;脊椎动物化石主要是恐龙骨骼化石。砂岩中的恐龙骨骼化石十分丰富,密集产出。根据地层的岩性和沉积特征,推测恐龙涧一带的地层主要是一套辫状河流或者冲积扇沉积。此地产出的恐龙化石大多为鸭嘴龙化石。化石受化石埋藏地层矿物质长期物理渗透而呈现出多彩颜色。如灰紫色化石是由于岩层中含有少量的低价铁与高价铁的混合物;灰绿色化石是由于此层含有少量的氧化亚铁;褐黄色化石是由于岩石中含有长石砂岩等。

目前,诸城恐龙研究中心正与中国科学院、中国地质科学院及美国《国家地理》等多家国内外知名院校、机构合作,确定课题,进行了缜密而卓有成效的科学研究,并取得了阶段性成果。

2009年8月,诸城白垩纪恐龙地质公园成功入列中国国家地质公园,目前正在积极申报世界地质公园、世界自然遗产和世界地质奇观。

更多谜底等待揭晓

恐龙的灭绝,依旧是地球进化史上的一个未解之谜。千百万年前,诸城广袤的大地上,究竟是何种原因导致恐龙灭绝为什么数量如此众多而属种丰富的恐龙群集体栖息在诸城而周边地区却少有发现恐龙消失后存活下来的到底演化成了何种类的动物为什么恐龙化石骨骼大量埋藏地却鲜现恐龙蛋化石恐龙栖息地的温度可以控制恐龙孵化的性别吗有没有胎生的恐龙……随着恐龙化石发掘的不断深入许许多多的疑问随之而来。7000万年前的化石遗址遗迹,到底能留给我什么,这些谜期待着我们一一去揭开。

人民网