放羊父子叩开"地下恐龙王国"

2号发掘地发现者于世明在看护恐龙化石发掘现场,不远处就有一段露出地表的化石。

从金岗口1号发掘地出来,沿着一条坑洼不平山路东行,穿过700多户的金岗口村,再继续向东大约500米,就是金岗口2号抢救性发掘地。

2号发掘地的发现者是金岗口村村民于世明和他的儿子,他们是在放羊时偶然捡到恐龙化石,从而叩开了这个化石丰富的“地下恐龙王国”的。

放羊人发现“大腿转轴”

4月24日上午,于世明和他16岁的儿子于振海去放羊,路过村民李新兵的地头时,突然在泥土中发现恐龙骨骼化石,除了一块比较大的恐龙大腿转轴外,还有一些零碎的化石,长度都在二三十厘米。

于世明父子俩立即把这些化石装进随身携带的编织袋中,足足装了大半袋子。然后,于振海回家骑来电动车将化石带回,于世明则继续放羊。

于世明说,他走了不多远,发现其他两名村民蹲在地头抽烟。他就把发现了恐龙化石的消息告诉两名村民。就这样,在金岗口村东再次发现恐龙化石的消息迅速传开。

科考专家确定2号发掘地

4月27日上午,在1号发掘地参与发掘的姜祖青得知这一消息后,告诉了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、莱阳科考队队长汪筱林。

汪筱林听后急忙让姜祖青带路,一起来到于世明的家中进行查看,并详细了解发现恐龙化石的过程。随后,他从中取走一块肋骨化石带回去做进一步研究。为防止这些化石丢失,临走前汪筱林一再叮嘱于世明家人,要保护好这些恐龙化石。

姜祖青回忆说,从于世明家中出来已是中午12时,汪筱林顾不上返回营地,立即驱车赶到发现恐龙化石现场。

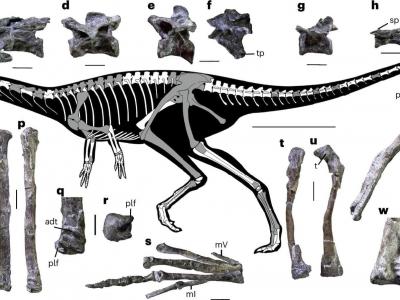

“我们来到这个地点后发现,已经裸露的土层分布非常明显,看上去能有五六层。而且这里土地平阔,非常适合野外发掘。”汪筱林说,除了在地表层发现了大量的化石外,他们根据目前发掘的情况分析,在这一层化石层的下面,还有五六层白垩纪早期的化石层分布,所蕴含的恐龙骨骼化石和恐龙蛋化石非常丰富。

于是,汪筱林决定在这一片区域定位2号发掘地点,并进行抢救性发掘。

第二天,汪筱林再次来到于世明的家中,协商后把这些化石带走。

随着发掘的逐步深入,专家们发现,这里是一片恐龙化石富集区,目前看来,发掘的科研价值超乎想象。

村里经常发现恐龙化石

在金岗口村,提起恐龙化石,上至七八十岁的老人,下至八九岁的孩子,可谓无人不知,无人不晓。

姜祖青说,自1951年,金岗口村出土首具恐龙化石后,村里的人就普遍认识恐龙化石了。有时下雨过后,在山沟中就能发现恐龙化石。他告诉记者,恐龙化石对该村村民来说,由于过于熟悉,并不是什么稀罕物。“从2号发掘地,一直到1号发掘地,不用专家分析,我们老百姓都能判断出来,地底下多的是恐龙化石。”

这名村民的话并非夸大。

前几年,村东有几户村民在院子里打井时,挖到三四米时,曾挖出一些恐龙的骨骼,有的还挖出了恐龙蛋。恐龙蛋有的与鸭蛋大小相当,有的比鹅蛋还要大。

潘世宝说,一名村民处于好奇,用锯子将其中的一个恐龙蛋割开,里面的蛋清和蛋黄竟然非常分明。

关于对民间发现恐龙化石的记载,仅莱阳市博物馆的文物日记,就记载了10余次恐龙化石的发现记录———

1999年11月16日,金岗口村民在村东其住宅处打井,掘至16米深时,在1平方米的范围出土恐龙尾骨、腿骨等两筐约百余斤。与此同时,在周围约数百平方米范围,有3户居民打井,分别挖出恐龙肋骨挠骨化石等。

2000年5月19日,金岗口村西800米处龙珠石材厂挖井取水,掘至五米深处,在井北侧折断恐龙腿骨一块:长25厘米、宽20厘米、厚8厘米,另有碎块约10公斤,化石的质感很好。

威海晚报•威海新闻网(首席记者 潘翔)