放羊发现地下"恐龙王国"

金岗口大峡谷是恐龙化石的聚集地

胫骨比脸盆还粗,恐龙峡谷

目前,科考队员已经在2号发掘点发现了大量恐龙化石碎片,并将学习兵马俑的保护和利用方法来保护莱阳的恐龙化石,逐步发掘、研究和利用这些珍贵的自然遗产。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、科考队队长汪筱林表示,发掘地的地层保存非常完整,化石分布富有规律。可以说,莱阳是真正意义上的白垩纪恐龙公园。

裸露土层“五颜六色”

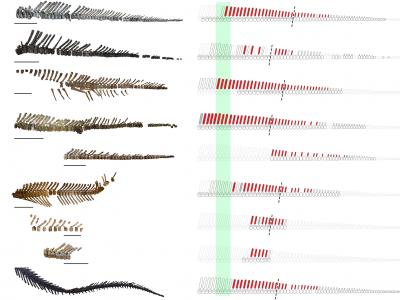

记者看到,整个发掘现场呈长方形,约有200平方米左右。表层2至3米的土层已经被取走,裸露在外的土层从上到下依次呈现浅黄色、褐色、白色、黄绿色、浅红色和紫色,颜色分界明显,现场看起来五彩斑斓。“不同颜色的岩层反映地质历史时期不同的古气候和古环境。比方说,红色反映的古气候是干旱,而绿色反映的是潮湿。”于世明说,这些都是汪筱林研究员告诉他的。专家说这些土层是经过了 8000多万年才累积起来的。

已发掘出150多块化石

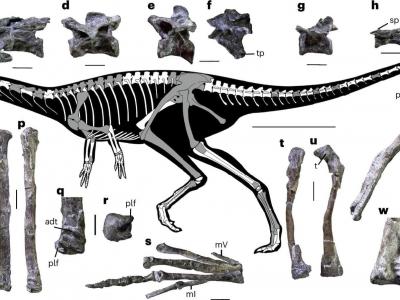

下午3时,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的考古专家们准时来到现场,与等在这里的村民一起开始进行发掘工作。“在现场走动要特别小心,纸下面盖着的都是化石,千万不能踩着它们。”专家们特意嘱咐道。考古专家首先掀开了东南角的塑料纸,记者看到,在大约1平方米的范围内,十多处地块上面放着纸,纸上还压着一块石头 ,拿开纸就露出尚未发掘出来的恐龙骨骼化石,有恐龙大腿骨、肋骨、跖骨、牙齿等。

专家指着其中一块化石告诉记者,这是恐龙的一块掌骨,比人的掌骨粗大几十倍。而在另外一侧,一块恐龙的胫骨化石露出地面,有一米多长,比脸盆还要粗,据专家分析这条恐龙可能是鸭嘴龙。目前,2号发掘点已发掘出了150多块恐龙骨骼化石,超过半米的多达60多块,而且种类繁多。

红色岩壁让人眼前一亮

2号发掘点只是金岗口村“恐龙王国”的冰山一角,此次科考队还在2号发掘点附近发现了十多条切割很深的恐龙峡谷,这在国内外都比较少见。6月13日下午,在莱阳市国土资源局金科长的带领下,记者来到了莱穴路旁边的一条恐龙峡谷。只见,这条峡谷深达上百米,两侧裸露的岩壁都呈红色,地层排列有序。

金科长介绍,金岗口恐龙化石已经引来了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所及其所属的中国古动物馆、中国地质环境监测院、中国古生物化石保护基金会 、美国堪萨斯大学 、中国地质博物馆等单位的20余位专家学者,共同就莱阳恐龙等古生物化石的科学发掘与保护进行研讨和考察,一系列的新发现让人们眼前一亮。

远古曾是河流或淡水湖

据汪筱林介绍,在2号发掘点目前已发现的白垩纪化石层至少有六七层,剖面非常完整 ;而在附近3平方公里范围内,共发现了20多个恐龙化石和恐龙蛋化石的层面分布,这在国内外都非常罕见。这些保存完整的地层,涵盖了8000万年前从白垩纪早期到白垩纪晚期的历史,对于研究这一时期的恐龙生存演变和地球运动都具有重要价值。可以说,莱阳是真正意义上的“白垩纪恐龙公园”。

据悉,上世纪50年代,中科院科考队就曾对莱阳进行过大规模发掘,发现了包括中国第一具完整的棘鼻恐龙在内的大量脊椎动物化石。到目前,考古专家在莱阳已发现了中国谭氏龙、莱阳谭氏龙 、青岛棘鼻龙 、鹦鹉嘴龙、霸王龙以及成窝的恐龙蛋等众多化石。汪筱林告诉记者,这次科考队还有一个重大发现,就是在地层中发现了大量腹足类、海螺、贝类和龟壳化石等,数量非常多。这充分说明,这里在远古时期,曾是河流或者淡水湖。