恐龙时代的空中霸王

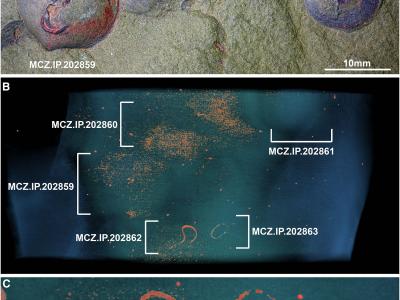

与“T夫人”雌性达尔文翼龙保存在一起的蛋化石(20×28mm)的放大。

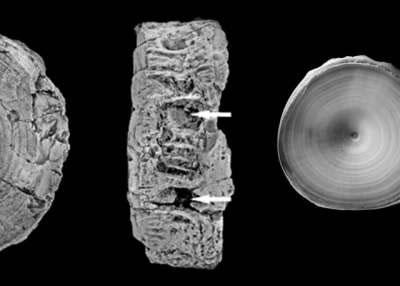

吕君昌总结说,这个翼龙新标本的发现,具有多方面的重要科学意义。最重要的自然是为翼龙类甚至其它的爬行动物性别鉴定提供了直接证据,化石的新发现解决了恐龙时代性别鉴定之谜,与蛋保存一起的雌性翼龙首次显示了如何用腰带结构和头骨脊来判别翼龙的性别。

这一新发现也提供了许多关于翼龙生殖方面的信息。翼龙类的蛋相对小且具有软壳。这是典型爬行动物的,但是不同于鸟类下相对大的硬壳蛋。这一点也不奇怪,因为从原料和能量角度上看,小的蛋需要较少的投入。对于积极活跃,精力充沛的、有力量的飞行动物翼龙来说是一个独特的演化优势并且可能在像翼展10米多长的大型披羽蛇翼龙的演化来说是一个重要因素。

此外,许多翼龙都有头骨脊。在一些特殊的种类,其头骨脊可达到其头骨高度的5倍。 科学家长期以来猜想这些头骨脊用来作为某种炫耀或者为同类发信号,并且只有雄性才有头骨脊,而雌性没有头骨脊。但是在缺少判别性别的任何直接证据的情况下,这一观点仍然是推测性的,具有头骨脊和不具有头骨脊的类型经常被划分为完全不同的种类。

因此,这次的新发现可以很好地解释困惑科学家100多年的翼龙头骨脊的问题。现在科学家可以利用判别翼龙性别的知识来研究整个新的领域,比如种群的结构和行为。“我们也可以充当翼龙的媒人,把它们属于同一种的长期分开的雄性和雌性重新聚在一起。”吕君昌说。

这是一个恐龙时代的故事。1.6亿年前,在如今中国辽西地区,到处是火山喷发的情景。一只“身怀六甲”的达尔文翼龙寻觅良久,终于找到一处看起来比较安全的地方准备下蛋。

突然附近一座火山猛烈喷发,殃及将要下蛋的这头翼龙,使其遭遇一次悲惨的事故。她的左前小臂折断,随之这场火山喷发引起的灭顶之灾最终吞噬了她。她体内已发育完好的软壳蛋,也随之流产,翼龙和她的蛋被泥土和时间一同掩埋,静静经历着地球沧海桑田的变迁。

1.6亿年后的2010年,这只翼龙和随其保存在一起的蛋的化石被人类发现。人类科学家据此大致描绘出这头翼龙生前所遭遇的经历。也正因为这次化石的发现,人类对于区分翼龙的性别有了关键的证据,对解决恐龙时代性别鉴定之谜往前迈进了一大步。

发现这副化石的科学家是中国地质科学院地质研究所吕君昌博士,与浙江自然博物馆及英国科学家组成的国际研究小组,这项研究成果发表在了1月21日的《科学》杂志上。