保护桌子山岩画

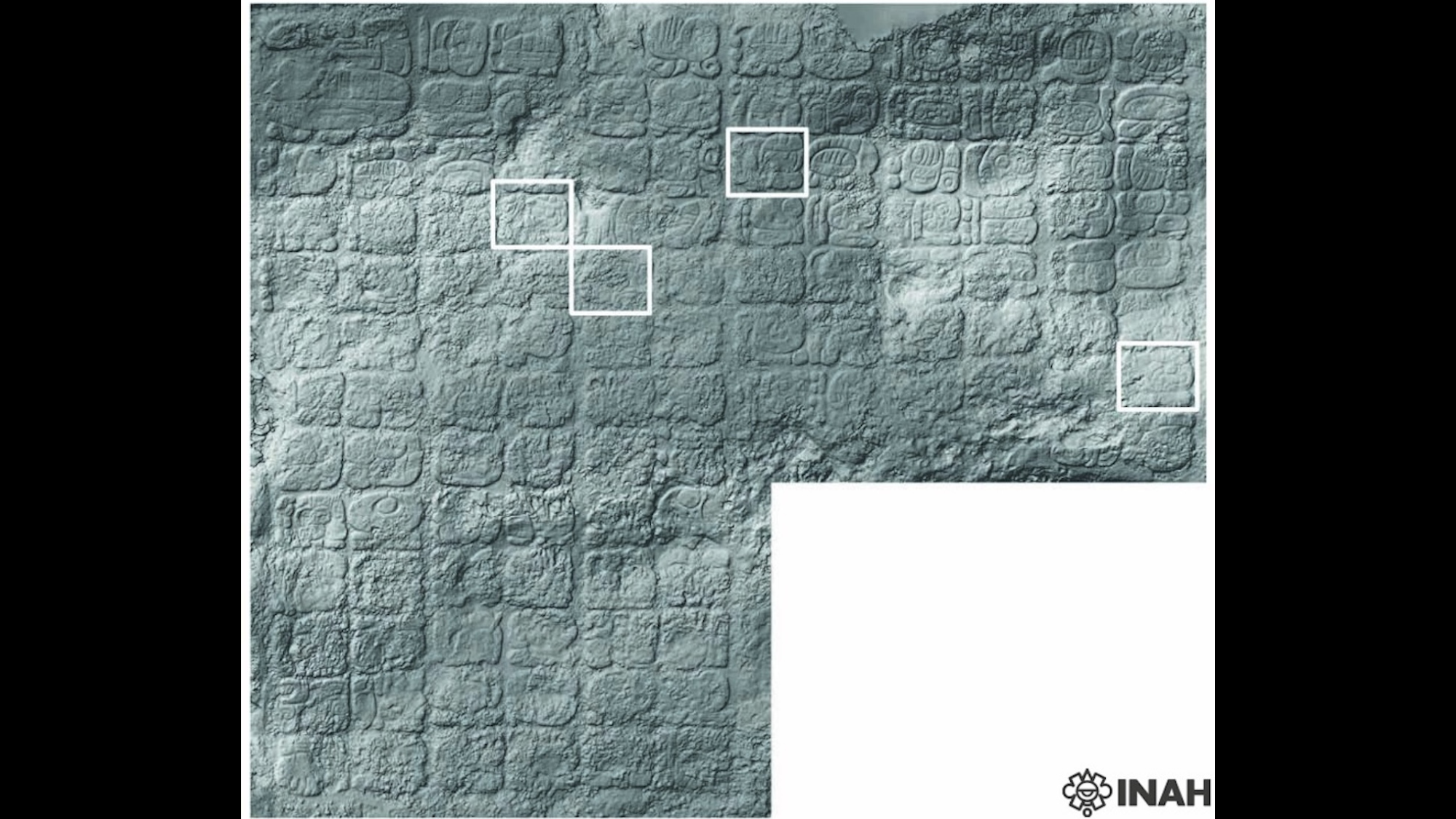

桌子山岩画群中的太阳神图像

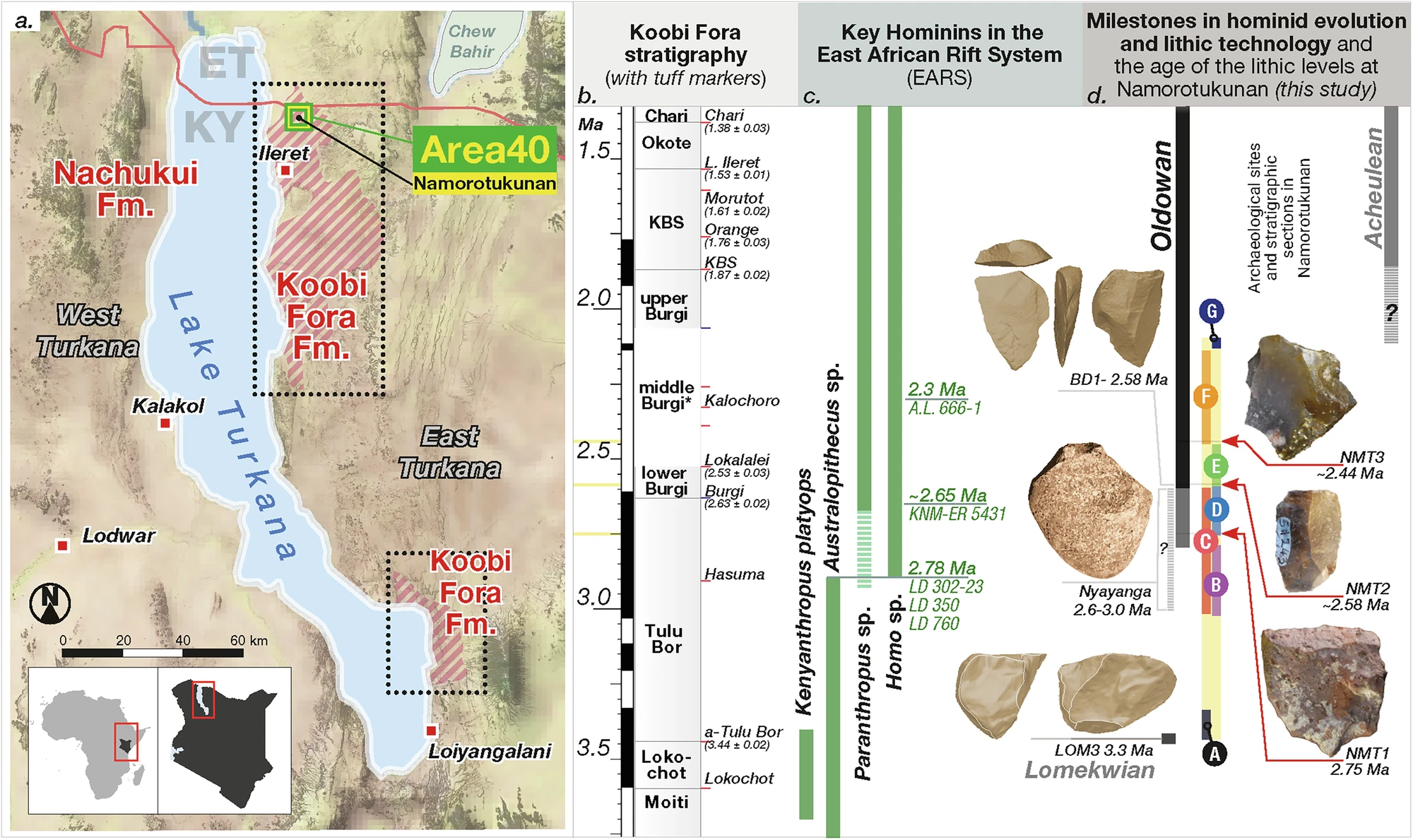

核心提示 在乌海市境内,有一条呈南北走向的山脉,山势雄伟,峰峦迭起,巍峨壮观,因其主峰山顶较平坦,远眺貌似桌子状,得名桌子山。山下幽深的沟中,留有多处远古先民刻在岩壁上形象各异的图案,学界称为岩画,民间称为无字天书。上世纪70年代,桌子山岩画被人无意中发现后,引起了学界和当地政府及文物保护部门的高度重视,开始对其加以保护和研究,以期发挥文物的最大价值。

牧羊人意外发现,经一教师上报到有关部门

今天,桌子山岩画声播四海,可是发现它的竟是一户牧羊人。桌子山呈“V”字形沟谷发育,切割深度多为150―250米,形成了召烧沟、毛尔沟、苏白音沟等谷底较平坦的大沟谷,其间,常有牧民居住生活。1973年的一天,一场大风刮过之后,住在召烧沟附近的牧民秦福喜一家放牧到一处高地斜坡时,突然发现上面出现了一些形状各异的图案。惊讶过后,秦福喜的儿子将此事告诉了自己的老师。这位老师认真查看后,发现图案还有很多,就立即把这件事上报到了有关部门。

经过各级文物部门的发掘,在召烧沟清理出大面积的刻在岩石上的图案。这些图案磨刻在召烧沟西畔的石灰岩上,约有200余幅,90%以上是人面图像,形态各异,创意超乎常理。专家根据周边考古发现及图案上内容推断,这些岩画创作于新石器时代,每幅画都是刻磨而成,是我国北方游牧民族的历史文化遗迹。此后,人们又陆续在桌子山的沟谷里发现多处岩画,后被统称为桌子山岩画。目前,因地区划界原因,现乌海市境内共发现4处岩画遗址,分别为召烧沟岩画、小摩尼沟岩画、苏白音后沟岩画和雀儿沟岩画。其中,以召烧沟岩画画幅最多、最集中、也最负盛名,文物价值也最高。1986年,召烧沟岩画被列为自治区重点保护文物。

桌子山岩画的发现令乌海人兴奋不已,这表明,虽然乌海是一座建国后才建立的新城,但早在新石器时代乌海地区就有人类生息繁衍。乌海籍诗人尹君说,如果把乌海的历史比作一部书,那么,桌子山岩画便是这部书的序。

最令人称奇的是,有很多酷似“太阳神”的人面像

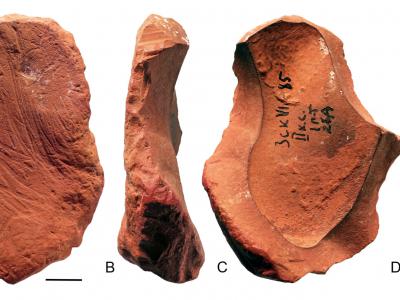

召烧沟岩画是桌子山岩画群中的代表,召烧沟由蒙语召森克布演化而来,位于乌海市区南15公里处。召烧沟岩画刻于不足30度的缓坡上,比较集中地刻在一块面积约有650平方米的一大块巨型磐石上,多是人面型和类人面型的图案。岩画中,有的人鼻子很大,耳朵很长;有的又全脸长毛,酷似猴面;有的嗔怒或微笑;有的又仿佛在沉思。在这些人面型和类人面型的周围,还可清晰看到一些动物图形,似马、似羊、似鹿、似鸟,也难辨清楚。召烧沟岩画群中,有一幅一米见方的画面,描绘的像是一个四口之家。其中男性图像高大雄赳,十分突出,女性则矮小而苗条,中间是两个孩子。

小摩尼沟岩画、苏白音后沟岩画和雀儿沟岩画三处岩画,较之召烧沟岩画规模小得多,这三处岩画图形以狩猎、牧羊图为主,伴有部分人面像和大角鹿等动物图形。专家考证,此三处岩画为青铜时代游牧人的遗迹。

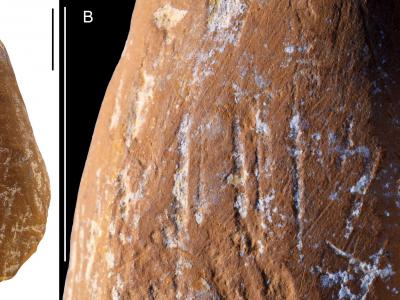

最令人称奇的是,在召烧沟岩画那块近乎完整的巨型石灰岩磐石上,有很多人面像。经专家考证,这种面具形态应是戴着太阳光冠的太阳神。这一图案在召烧沟岩画中十分普遍。乌海市文物站站长李雪兵告诉记者,召烧沟岩画是我国乃至世界上最大的一处以祭祀太阳神为主题的岩画群。岩画专家梁振华在对比了桌子山岩画、连云港将军崖岩画、阴山岩画、贺兰山岩画、青海岩画等岩画中的太阳神图像后,确认乌海的桌子山岩画中的太阳神图像最形象地表现了太阳神的特征,它赋予太阳神更多的人格化和人情味。

桌子山岩画发现之后,引起学界专家的惊叹。中国画院著名的国画家韦江凡先生看到召烧沟岩画后,年近七旬的老人竟如孩童般露出一副欣喜若狂的表情。他时而注目凝视,时而躬身细查,口中不住地自言自语:“真是宝贝,宝贝,要好好保护。”另一位驰名中外的艺术家、北京奥运会吉祥物福娃的设计者韩美林先生,也曾来桌子山写生临摹,并在巨著《天书》中,深情描述桌子山岩画。

有关方面积极保护,但是困难仍然重重

桌子山岩画是我国与世界岩画中的瑰宝之一,对探索与研究人类文明进程具有十分重要的价值,已引起中外学术界和有识之士的关注。但桌子山岩画的保护难度却相当大。

说到保护,就会涉及到破坏。对岩画的破坏主要来自于自然和人为两个因素,长期的风吹日晒、雨水冲刷等自然现象对它产生磨损,而人为因素的破坏力远胜过自然。桌子山地区矿产资源丰富,开山放炮所产生的大量有害粉尘落在岩画上,遇到潮湿的空气就会对岩画产生腐蚀作用。

乌海市文物站站长李雪飞告诉记者,召烧沟岩画与别处不一样,不是立壁的,而是磨刻在30度的缓坡上,属缓坡岩画,是从土里发掘出来的,也称出土岩画,这在全国各地岩画中也属罕见。这使得空中下来的颗粒都直接降到岩画表面上,一遇潮湿就起反应,保护这处岩画更是迫在眉睫。

据了解,在发现的最初几年,由于没有很好的保护办法,只能用土重新埋起来,等有人来参观时再扫开,其实这本身也是一种破坏。1986年,召烧沟岩画被批准为自治区级文物保护单位,自治区文化厅下拨两万元用于保护这些岩画。乌海市文物工作站用这笔钱置办了400米×400米的围栏,以防止牲畜对它的践踏,并对三处较集中的岩画用铁栅栏进行了封护。1992年,乌海市投入20万元,在其中一处建起了封闭式建筑。

从1992年到2001年,短短10年间,裸露在室外的另外两处岩画已不大清楚,与室内的岩画就有了很大的区别。这种状况让文物工作者痛心疾首。2000年和2001年,乌海市与西安文物保护修复中心合作,就岩画的保护和修复工作召开了两次研讨会,西安文物保护修复中心带来了一种名叫B-72的有机化学保护剂,它涂在物体上会形成一种保护膜,能阻断潮气与有害物质对物体的侵蚀,而把这种保护剂用在岩画上,在国内尚属首次。

2001年,乌海市投入25万元用于召烧沟岩画的翻模复制和B-72有机化学保护剂保护修复。工作人员用了大约一个月时间,翻模复制了召烧沟较集中的岩画,乌海博物馆建馆后,这些复制品陈列其中。并在召烧沟修建了封闭保护场馆。

小摩尼沟等三处岩画多属于立壁岩画,面南居多,地理位置使这些岩画比召烧沟岩画保护得更好一些。2002年,乌海市翻模复制了这些岩画,并采用B-72有机化学保护剂进行了保护。但是这几处岩画由于难以建立场馆保护,至今仍处风吹日晒及人为破坏中。由于召烧沟岩画是倾坡式岩画,再加上位于工厂矿山附近,很容易受到损害,乌海市正在规划建设一个岩画遗址博物馆,以更好地保护这一珍贵的人类遗产。但愿这些珍贵的岩画能够得到更好的保护,让它们从我们手上完好地传给后人。

(记者于海东)