中国科学家在亚洲最长的河流中追踪长江江豚的历史,以进行保护

一只长江江豚在中国鄱阳湖狩猎。图片:Yu Huigong

(蜘蛛网eeook.com)据《大众科学》(劳拉·贝萨斯):中国的一个科学家团队求助于一个不寻常的来源来追踪长江江豚的数量:古代诗歌。过去1400年的文字样本表明,长江江豚(Neophocaena asiaeorientalis)的分布范围至少减少了65%,其中大部分下降发生在过去100年内。5月5日发表在Cell Press期刊《当代生物学》上的一项研究详细介绍了这些发现,并将生物多样性与近两千年的中国文化联系起来。

“我们的工作填补了我们从化石和DNA中获得的超长期信息与最近的人口调查之间的空白。它确实表明了将艺术与生物多样性保护相结合的强大力量,”该研究的合著者、中国科学院的水生生物学家梅志刚在一份声明中说。梅在长江边长大,对江豚怀有敬畏之心,他所在社区的长辈们教导说,江豚就像能理解天气和鱼群数量的精灵。伤害哺乳动物也被认为是不吉利的。

长江从青藏高原的唐古拉山延伸到上海附近的东海,全长近4000英里,是亚洲最长的河流,也是世界第三长的河流。许多诗人都写过关于水体的文章,包括清朝皇帝乾隆。由于诗人和商人都依靠长江及其支流旅行,许多人都瞥见了长江江豚。江豚是世界上唯一已知的淡水江豚,曾经生活在河流的大部分地区。

中国科学院水生生物研究所白暨豚馆一只“微笑”的长江江豚的特写。来源:Wang Chaoqun

梅说:“与鱼类相比,长江江豚体型很大,它们在水面上很活跃,尤其是在雷雨之前,它们真的在追逐鱼类和跳跃。”。“这一惊人的景象是诗人难以忽视的。”

在这项研究中,该团队系统地挖掘了可追溯到公元618年的保存完好的诗歌,发现了数百首关于鼠海豚的参考文献。据梅介绍,长江江豚这样的淡水哺乳动物频繁出现,反映了中国古代人与自然之间的深厚联系。

梅说:“这项研究中最大的挑战之一就是中国诗歌的数量之多,以及每个诗人都有如此不同的风格。”。“我们必须弄清楚诗人有多准确。有些人可能真的专注于现实主义,尽可能客观地描述他们所看到的。其他人可能更有想象力,夸大了他们所看到事物的大小或行为。因此,一旦我们找到了这些诗,我们就必须研究每个诗人的生活和写作风格,以确保我们获得的信息是可靠的。”

该团队将诗中提到的海豚置于语境中,并将其与诗人生活事件的历史记录进行了比较。这有助于他们确定海豚目击的时间和地理位置。结果表明,清代(公元1636年至1912年)的江豚诗占总数的一半以上,其中477首诗提到了长江江豚。明朝(公元1368年至1644年)以177首诗排名第二,其次是宋朝(公元960年至1279年),有38首诗,元代(公元1271年至1368年)有27首诗。唐朝(公元618年至907年)只有五首诗。

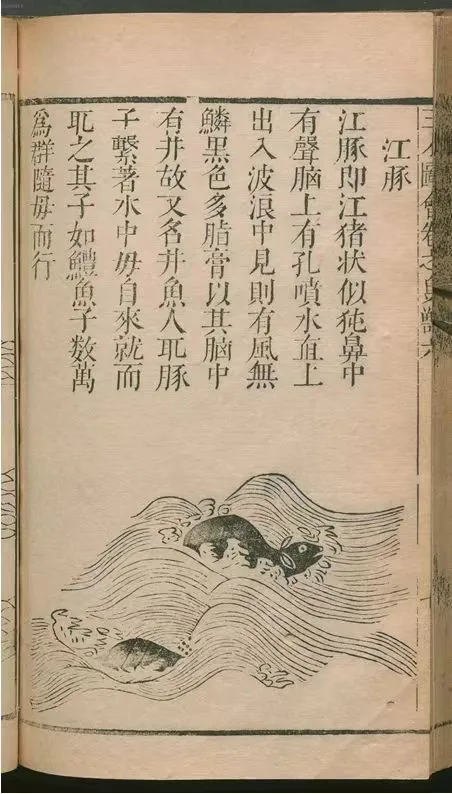

王琦(1573-1620)编纂的《三才图汇》明代木版插图,是一本49卷的鸟兽诗集。这首诗通过形态细节、浮出水面姿势和母性关怀行为,细致地记录了长江江豚。出处:《三彩图会》,王琦(1573-1620)著。

接下来,研究小组利用诗歌中的信息重建了江豚在河流中随时间的分布。栖息地范围的急剧减少发生在过去的一个世纪里,即清朝和近代之间。自唐朝以来,江豚在长江干流的活动范围已经减少了33%。长江支流和湖泊中江豚的分布范围也减少了91%。

过去100年的急剧下降与之前的研究一致。该研究将这一下降归因于长江的人为变化,尤其是水利工程项目。这条河拥有世界上最大的水电设施——三峡,以及众多其他发电项目,但这些项目可能会扰乱河流的流动。此外,20世纪50年代的大坝建设阻断了它们从长江干流的流动,这可能是它们从长江湖泊和支流消失的原因。在过去的几十年里,长江特有的另外两种物种——白鳍豚(Lipotes vexillifer)和白鲟(Psephurus gladius)——在该地区已经功能性灭绝,这可能是由于同样的栖息地变化。

梅说:“保护自然不仅是现代科学的责任,也与我们的文化和历史息息相关。”。“艺术就像诗歌一样,可以真正激发情感联系,让人们意识到人与自然之间应该有的和谐与尊重。”

在未来的研究中,该团队计划重新研究他们收集的诗歌,看看他们能找到什么关于这条河的样子,海豚的荚曾经有多大,以及它们可能的行为。他们希望这项工作最终能够帮助今天的长江江豚种群恢复,并激励更多的科学家利用诗歌、小说、绘画和其他历史艺术形式来获得生态见解。

梅说:“这项工作让我重新思考了历史文学的科学价值,并向我们展示了跨学科思考的力量。”。“中国诗歌,这种古老的艺术形式,可以成为一种严肃的科学工具。用过去来理解现在,‘解码’艺术背后的故事:这不仅仅是研究,就像与过去的诗人交谈。”