科学时报:望远镜发展托起中国天文学未来

国际合作正积极拓展

任何一个望远镜的研制成功都不是终点,而恰恰是新发展的起点。王绶琯打了这样一个比喻:“载人航天成功了,做飞船、火箭的是一批人,航天员是另一批人,这两批人都要继续努力下去。”其中,做飞船的人是指天文望远镜专家,航天员是指观测天文学家。这句话意指天文望远镜专家不要等到观测的科学成果出来后才开始研制下一个望远镜,而应该接着为下一代望远镜开始奋斗,为天文不断开路。

如果说从上世纪60年代一直到2.16米望远镜的时代是强调自力更生、自主研制的时代,从研制LAMOST开始,则进入了自主创新与国际合作相结合的时代。当今望远镜的研制在坚持自主创新研制的同时,已离不开国际合作。不过,对于如何开展国际合作,目前国内的天文学家有着两种完全不同的意见。

其中,一类观点是主张中国积极参与由美国加州大学和加州理工学院牵头的30米巨型光学/红外望远镜(TMT)计划。

就在记者采访陈建生时,由TMT董事会派出的4名科学家正在中国进行考察,并就TMT合作事宜与中方进行磋商。

陈建生介绍,30米望远镜计划是目前国际上正在开展的3个大型望远镜项目之一。“中国正在申请参与这项国际合作计划(目前已有加拿大和日本参加),如能成功,这将是我国天文学有史以来最大的国际合作项目”。

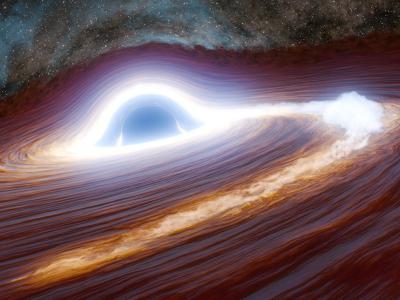

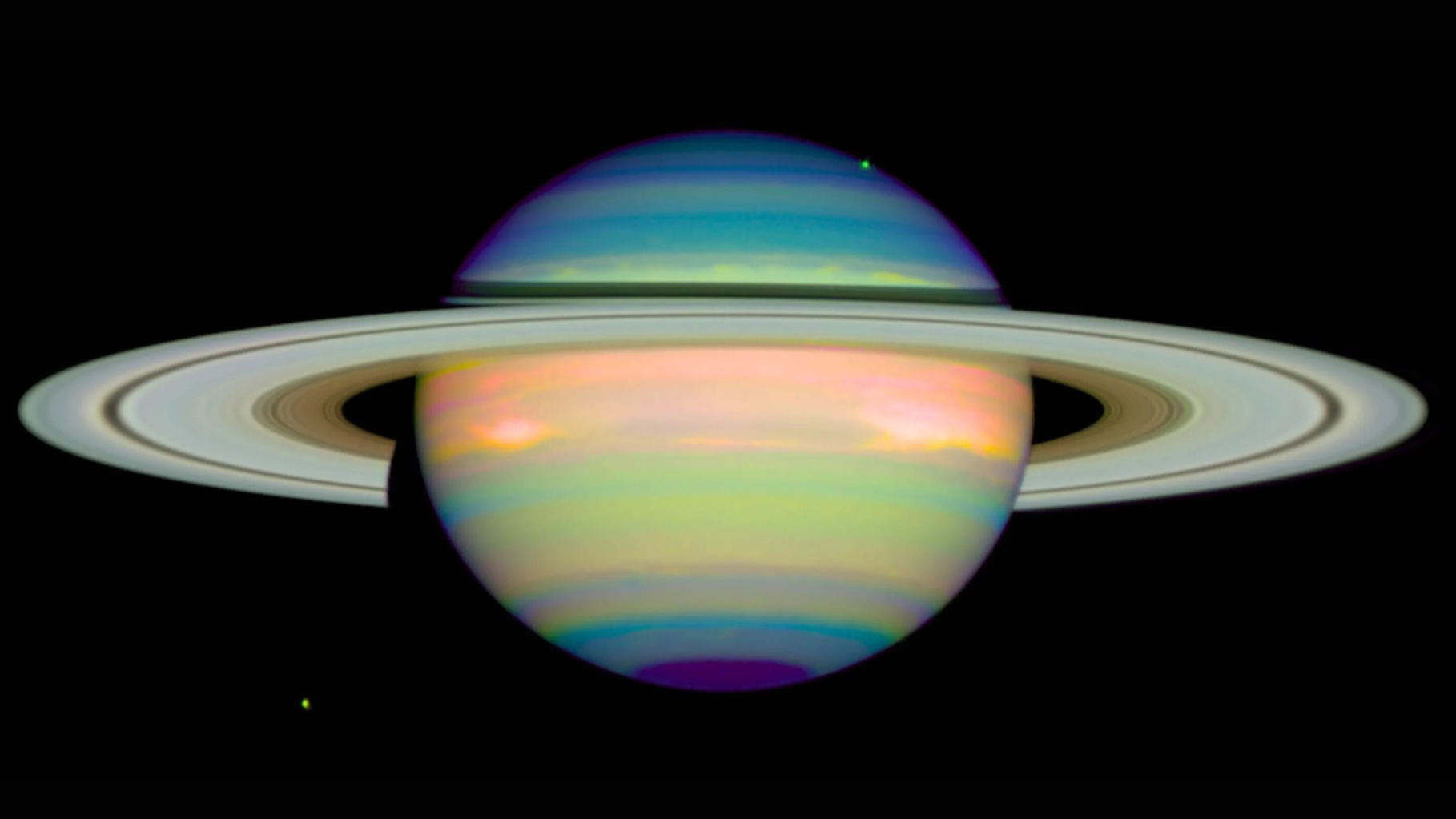

据悉,TMT是目前世界上正在研制的最大的天文望远镜之一,其灵敏度要比哈勃高100多倍,能够捕捉到130亿光年外的宇宙景象,清晰度也是哈勃望远镜的十几倍。陈建生介绍,利用TMT的高分辨率和清晰度,可观测到遥远行星的大气光谱。如果存在生命,光谱会有所不同:如果发现有水蒸气、二氧化碳或甲烷光谱,就有可能确定生命的存在。中国通过参加TMT的国际合作可以进一步推动中国望远镜技术的发展,同时也有助于中国作出世界一流的天文学研究成果。

另一部分天文学家则认为,中国通过成功研制LAMOST,已有能力开展以中国为主导的国际合作、建30米望远镜,他们建议,中国也应积极制定望远镜方面的国际合作计划。

“无论是从推动中国望远镜技术的发展来看,还是从推动中国天文学发展的角度看,我更希望中国制定自己的30米望远镜计划。”苏定强认为。

崔向群认为,开展以中国为主导的30米望远镜计划能使中国在国际合作中获得更多的科学和技术上的利益。

目前,与TMT国际合作项目一样,一个由中国科学家提出的望远镜国际合作项目——南极天文台的建设项目也备受瞩目。从2005年初我国南极科考队首次登上南极内陆冰盖最高点(冰穹A)开始,崔向群等科学家开始倡导在南极冰穹A开展天文研究工作。2008年1月,中国自行研制的首台南极小望远镜阵CSTAR成功安装在南极内陆冰穹A,用于天文观测。

崔向群向本报记者透露,在2010年底2011年初,AST3望远镜(3架50厘米/68厘米改良的施密特望远镜)中的第一架也将被安装到南极,并开展试观测。最终,中国希望能在南极尽快建立有天文大设备的南极天文台。届时,将在南极建一个5米的太赫兹望远镜(即亚毫米波望远镜)和2.5米的光学/红外望远镜。对这一项目,研究人员也希望能呼吁世界各国天文学家的参与,共同推动项目的发展。

除此之外,崔向群等也正积极参与呼吁另一新的国际合作项目,即在南半球的智利也建一台LAMOST望远镜,与中国已建成的LAMOST一起,实现全天球光谱巡天。目前,这一呼吁已经得到美国和欧洲天文台的响应。

从目前来看,尽管两类观点仍存有分歧,但可以看出,双方关于需要开展广泛的国际合作已达成共识。陈建生说:“今天的天文观测设备已和30年前在规模上有本质的区别。30年前的天文观测设备可以靠一国之力完成,今天的大型天文观测设备,其造价之昂贵、技术之先进、系统之复杂、地面设备之苛刻,已非一国之力所能完成。甚至,其获得的海量科学数据的分析与研究,也非一个国家的科学家所能完成,需要各国科学家共同开发使用。”