科学家在南极冰层寻找太空中微子

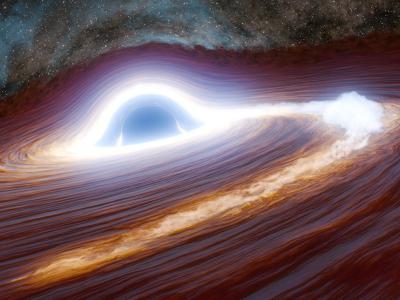

建造在地下的中微子探测器

如果我们想要通过中微子去探索太空,那么我们必须要解决两个问题。第一个问题是我们已经谈论过的:中微子与其他物质的相互作用极其微弱。解决这个问题的办法比较简单,就是可以把大量的物质放入一个大容器中,增加两者发生相互作用的概率。第二个问题就比较微妙了。当我们“检测”到一颗中微子的时候,我们实际上并没有发现或捕捉到这颗中微子,而是发现一颗原子发生了某种非同寻常的变化。研究人员把出现这种奇特的现象归因于一颗看不见的中微子。于是就出现了一个问题:会不会还有其他的粒子引起这颗原子出现同样的情况?例如,除了中微子外,还有一种来自宇宙深处的称为宇宙线的高能粒子流,也在不断地轰击地球,并且可以到达地球表面。要鉴别出哪些反应是由宇宙线引起的,并把它们与中微子引起的反应区别开,这不是一件容易的事情。

在20世纪60年代初,美国宾夕法尼亚大学的戴维斯首先为解决这些问题做出了巨大贡献。戴维斯用来检测中微子的靶体很庞大,那是整整一节铁路槽罐车的四氯乙烯液体。为避免宇宙射线的影响,他把实验室建在1600多米深的一个金矿中。厚厚的岩石覆盖层保护着这节槽罐车,使它免遭宇宙线的轰击。他的目的是要探测由太阳核心区域的核聚变反应产生的中微子。一些来自太阳的中微子会穿越槽罐内的四氯乙烯液体,并把其中微量氯原子核转变为氩原子核,他的主要工作就是从难以计数的四氯乙烯分子中寻找那些罕见的氩原子核,其难度如同大海捞针。

正如科学家们在探测一个新的领域时常常会碰到的情况那样,戴维斯的实验结果出乎人们的预料。他找到了来自太阳的中微子,可是在处理这些结果的时候发现,实验检测到的中微子只有预期数量的三分之一。难道是他的实验方法错了吗?或者是物理学家关于他们应该检测到多少中微子的计算不正确?还有就是我们对物理学的认识可能还不够充分。经过多年进一步的研究才发现,原来中微子可以分为三种,戴维斯检测到的只是其中的一种。这三种中微子本身可以相互转化,由一种中微子变成另一种中微子。这一事实后来成了现代物理学理论的基石之一。2002年,戴维斯因为探索中微子而获得了诺贝尔物理学奖。

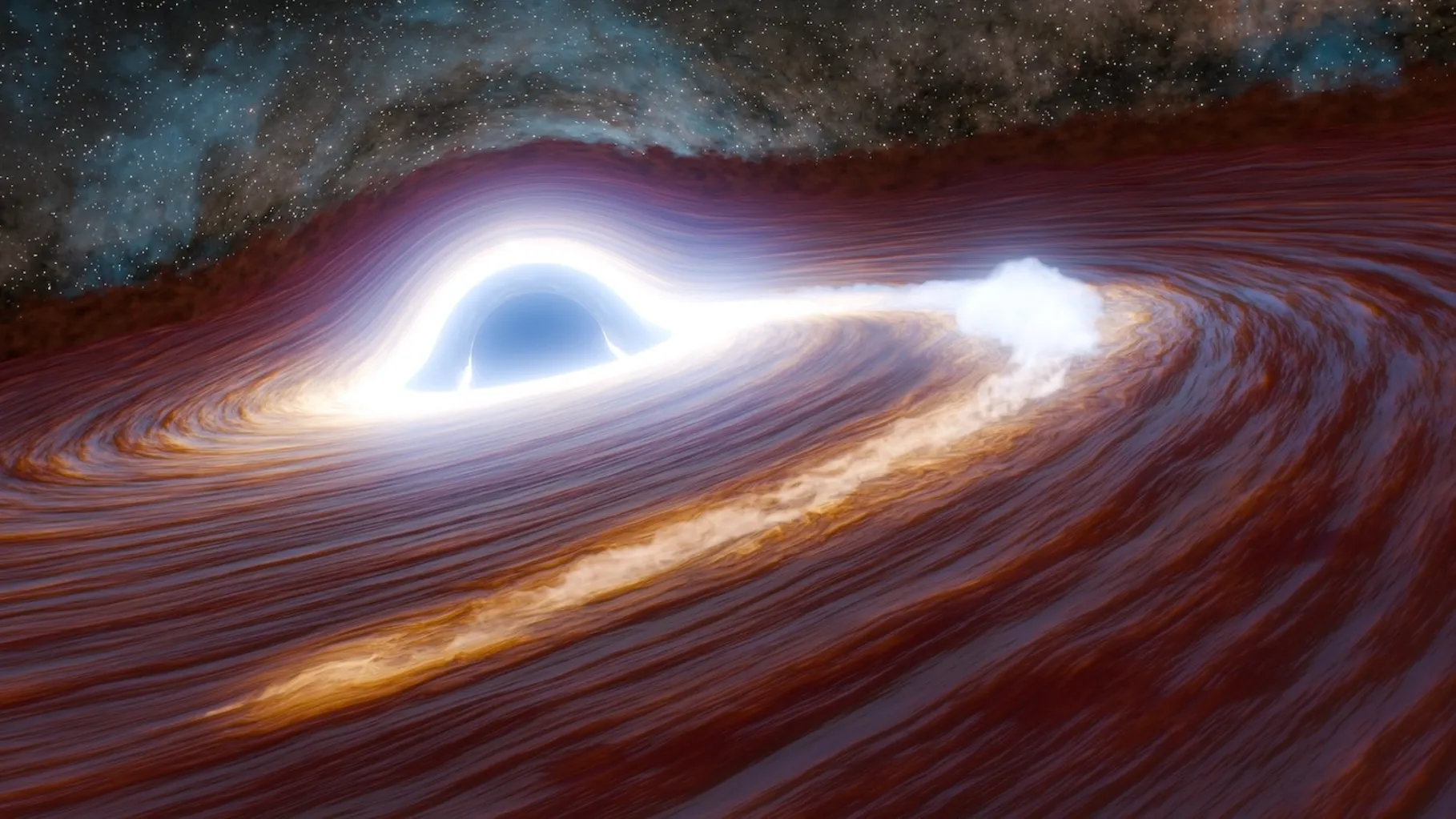

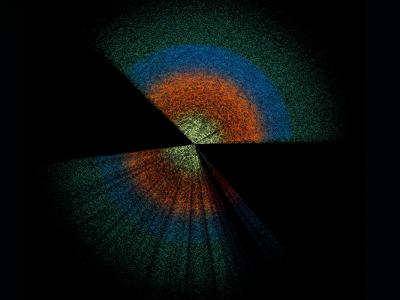

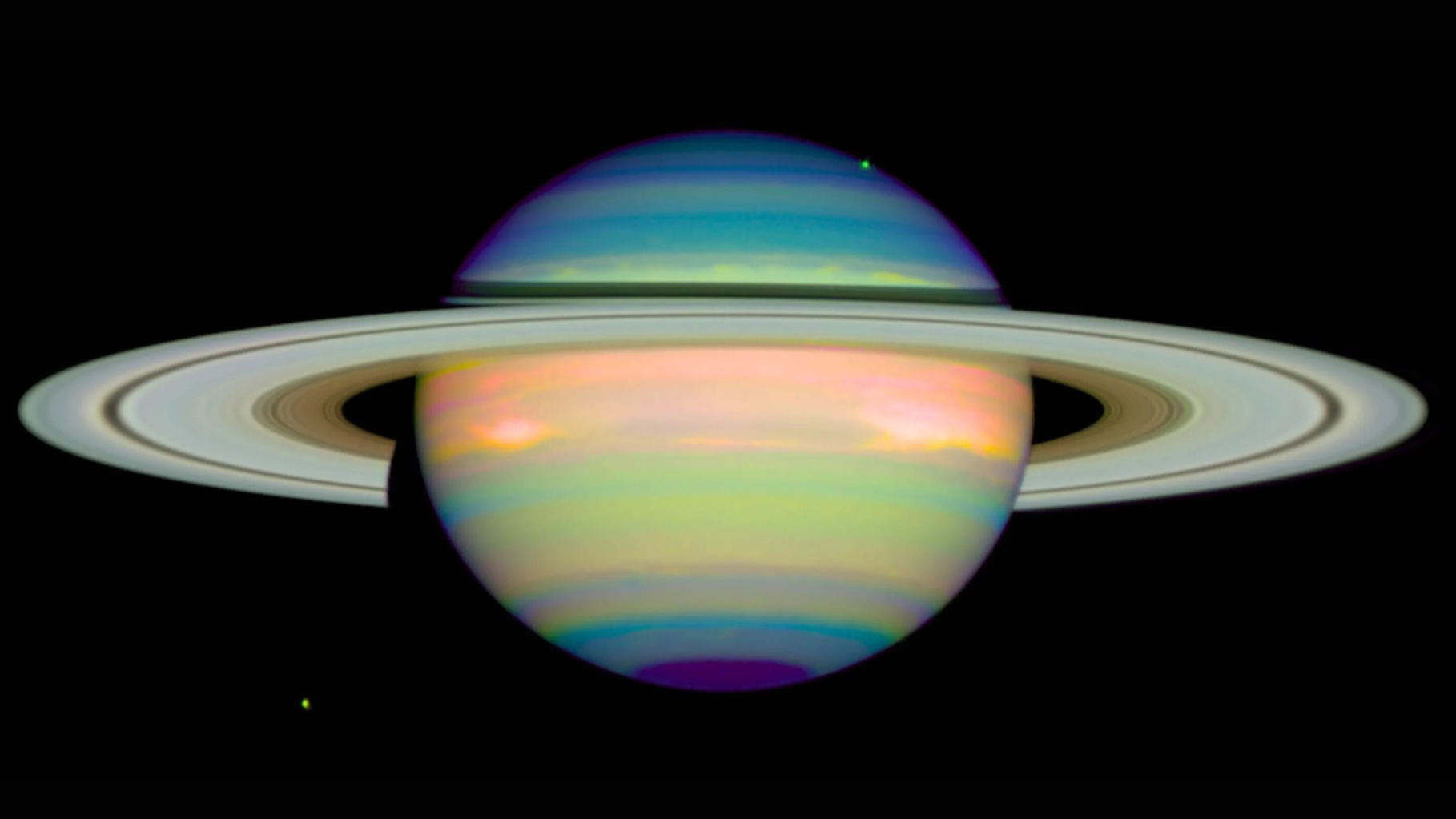

随着戴维斯的成功,物理学家们在北美、欧洲和日本的矿井或隧道中建造了几处第二代中微子检测器。这些检测器同样都使用庞大的靶体,不过它们的靶体是更加有利于检测的超纯水。一颗中微子穿过水的时候,如果与遇到的原子核发生相互作用,会产生一种带电粒子。在水中,这种粒子会发射出一个锥形的浅蓝色光脉冲,称为“切伦科夫辐射”。在水的周围,布满了一层层仪器,用于检测这种辐射。大量的水担任着靶体的角色,可让中微子与它们发生相互作用;同时,这些水又起着介质的作用,使得物理学家得以检测到这种相互作用。