帕米尔高原

帕米尔高原

塔什库尔干 高原上的喜筵

我赶在第一缕阳光之前来到塔什库尔干县城边上的石头城,看着这座古城堡在晨光中逐渐苏醒过来。但我在这里得到的不仅仅是几张明信片般的美丽照片,更珍贵的是友人的一个电话:今天有个塔吉克的村庄要举办婚礼!

如果没人指点,我还以为著名的石头城只是塔什库尔干县城边那片民宅的一部分,建筑上所显露出的那种令人印象深刻的土黄色如出一辙。然而当我远离县城一段路程再回头观望时,却又是截然不同的景观:一座充满历史沧桑感的石头城堡兀然耸立在青黑色的天幕下,在依稀的晨光中展示着巨大的身影。

我默默地架好相机,静静地看着这座石头城堡在雪峰的背景中逐渐变得清晰起来,心头的感怀也越来越浓郁。这是帕米尔高原上规模最大的一座石头建筑,那圆形的城堡建筑格局曾经流行于整个中亚地区。从汉代到现在,这座城堡在2000年间曾经几度兴衰,成为了古丝绸之路上的一座纪念碑,也使得所有来到塔什库尔干的游客心中都平添了几分历史的凝重感。

从这里沿着古驿道一直向南,便可到达中国与巴基斯坦边界上的重要关隘——红其拉甫达坂。站在那座海拔近5000米的山口,即使是艳阳高照也会让人生出寒意。向中国和巴基斯坦两个方向眺望,尽是连绵不断的雪山和冰川,那种千年不变的威严感和石头城是那么相似。

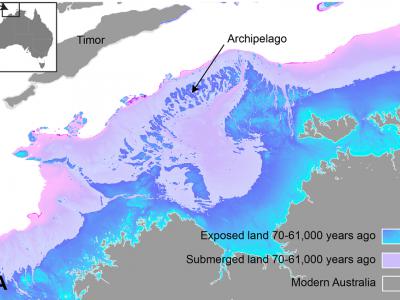

不过在这满载历史诗篇的遗迹与风景之外,塔什库尔干还有一道让人感觉完全不同的风景线,那就是这里的人。没错,在塔什库尔干,不仅风景好看,人更好看。这里居住着中国惟一一个白种人民族——塔吉克族,他们的先民据信来自中亚的伊朗一带,这一点从他们类似伊朗话的方言,和高鼻梁、深眼窝、黑头发、大个子的长相不难看出。

正当我沉浸在有关石头城和塔吉克人的畅想中时,当地一位朋友突然来电通报:一个塔吉克婚礼即将举行。想看塔吉克人,婚礼无疑是最好的地方。于是我迅速收拾好摄影器材,赶往县城外40公里处的那个即将举办婚礼的小乡村。

一出县城,散落在公路两边的“蓝盖力”就进入了视野。“蓝盖力”是塔吉克人的传统民居,都是土木结构,呈火柴盒般的正方形。屋顶大多开有一个天窗,白天打开用来通风和采光;天窗下屋子中间是馕坑,用来烘烤馕饼。

走不多时,一座显得格外热闹的小村落出现在车子的右前方。放眼望去,村里村外聚集了很多身着传统服装的塔吉克族男女,还不时传来欢笑声、呼喊声和口哨声——这就是即将举办婚礼的那座村庄。

来塔什库尔干之前就听一些熟悉当地情况的朋友说过:谈情说爱的塔吉克青年男女也像内地人一样,时兴送荷包。他们称荷包为“恰叶哈尔塔”,由姑娘亲手绣制,和内地一样,里面也经常会放上传情达意的信物。塔吉克人的恋情就像高原上生长的农作物,在经过漫长的培育期后,通常会选择金秋季节“开花结果”。这个时候的帕米尔高原晴空万里、草场茂盛、牛羊肥壮,是一年当中最美的季节。

刚到村边,我就看到一辆“皮卡”和一辆北京吉普从村子里驶出来,露天的后车厢里还拉着十几个正在喧闹的青年。然而汽车刚上公路,又被几位身着艳丽服装的塔吉克妇女拦下。只见她们端着装满面

粉的盘子走上前去,抓起一把又一把的面粉撒向车箱内外的人们,直到将盘中的面粉全部撒完为止。再看那些小伙子们,一个个都成了“面人”。

一问才知道,这两辆车是去接新娘的,而撒面粉是传统的祝福仪式。再看那“皮卡”的后车厢,不到3平方米的面积上竟然站着十数个青年人,虽然挤成了一团,却并不影响他们打手鼓、吹鹰笛和欢歌笑语,充满异域风情的面孔上满载着喜悦的激情。经副驾驶座位上那位满身面粉的新郎点头,我也挤上了早已超载的“皮卡”,和他们一同前往新娘家。于是,在10月帕米尔灿烂的阳光下,两辆满载歌舞的越野车飞驰在金黄色的原野上,那场景和小时候看过的印度电影《大篷车》中简直一模一样。

新娘家的村庄离得并不很远,村口并排站着三十几位迎接新郎的塔吉克妇女,手里端着特意为新郎准备的酥油拌奶子,在蓝天衬映下仿佛一尊尊雕塑。新郎一下车,立即赢得人们的一阵欢呼。这一天里,新郎会享受到皇帝般的特别礼遇。

寒暄过后,人们在新娘家的院子里再次歌舞起来。有趣的是,一个面相滑稽的青年临时充当起了“主持人”:如果场上无人歌舞,他就用欢快的语言招呼大家上场;如果场上跳得兴起,他又会吆喝着助兴。而围观的人还会响应他的鼓动,纷纷抛出五角或一元的纸币,以示鼓励。我举起相机还没拍几张,就被那小伙子“忽悠”进了场子,加入了舞蹈的行列。相比起那些塔吉克人,我的舞姿实在难以入目,但在这种欢快的气氛下,又有谁会挑剔我的舞步呢?

当人们跳得起劲的时候,新郎却一直坐在蒙着面纱的新娘旁边,和她窃窃私语。新郎穿着崭新的毛呢长衣,头上戴着黑绒做成的高筒圆帽,帽子上面还缠着红白两色的绸布条,当地人称之为“沙拉”。据说红色代表酥油,白色代表奶,戴上这种布条便预示着将来生活富裕。相比之下,新娘的头饰就复杂了许多:俏皮精致的圆帽上缀满了银质的垂饰,一块绣着彩色花纹的白色面纱挡在面前,身后披着许多条长辫子,辫子上面也缀满了闪闪发亮的银饰。

新娘家为娶亲的人们准备了丰盛的喜筵。除了琳琅满目的干果、奶制品和油炸面点,一种叫“胡鲁靼”的传统菜肴显得特别美味。那有些像汉地的大烩菜,将土豆、羊肉、西红柿等炖于一锅,上面再铺上一层凉拌粉丝——据说这是近两年改良后才加上的。吃的时候将馕饼掰成小块,用手将饼和菜抓在一起送入嘴里。新郎说,这是塔吉克婚礼上必备的一道菜肴。

好客的主人招呼我一同吃饭,但天窗下几位忙于整理物品的塔吉克妇女却吸引着我的视线。我快速端起相机,向后撤身,希望靠在什么地方做个支撑,却忽然觉得有双手扶住了我的后背。回头一看,是一位十几岁的塔吉克小姑娘怕我绊倒而扶住了我。她微笑着看着我,我第一次在近距离内接触到了塔吉克人那双蓝色的眼睛,感觉透彻得像帕米尔的天空。

茶饭过后,就是新娘要出门的时候了。新娘在母亲和新郎的搀扶下走出家门上了车。按照塔吉克的习俗,这一天新郎只把新娘一个人娶回家,而新娘的父母和亲戚都是不能跟随的。

又是一路的欢歌笑语,一行人回到了新郎的村子。走进院子,被称为“拜德尔汗”的阿訇已经笑眯眯地等在那里了。他在大家的围观下为两位新人念起经文。旁边的人看我听不懂,便为我解说道:“这就像你们汉族领结婚证,念完经就算正式结婚了。”之后,好客的主人再次邀请我坐在地毯上,同娶亲归来的村民共进美餐。就这样,在不到4个小时的时间里,我在帕米尔高原上吃了两顿一模一样的喜筵。